А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда?

Какие Змеёвские городища? Джукетау — наша главная история, древнейшее поселение на нашей территории, которое мы любим, знаем, часто там бываем и очень им гордимся. Помню, даже традиция была у молодоженов — приезжать на огромную поляну за элеватором, чтобы распить бутылку шампанского.

И я был когда-то таким невеждой, пока не начал изучать историю края. А сегодня у меня был праздник — Георгий Иванович Лыков, наш замечательный краевед, знаток, наверное, всех признанных и непризнанных городищ, селищ, некрополей, посадов и раскопов в нашем обширном районе взял меня в поездку по «местам былой славы». Умирает потихоньку краеведение в Чистополе — лето, разгар полевых работ, но ни одной экспедиции, ни одного школьного кружка мы не встретили. Все ткут, вышивают, льют мыло ручной работы да плоские камушки расписывают. Как горели глаза у Георгия Ивановича, когда он рассказывал, как готовились, как выезжали в поле, как ставили палатки, или просились на постой в тогда еще шумящие и мычащие по вечерам деревни. Как били шурфы, делали раскопы, чем надо работать, чтобы не повредить культурный слой. Сколько булгарской керамики, золотоордынских монет, железных артефактов именьковской культуры было найдено вместе с ребятами. Сколько надгробий обнаружено, скопировано и сфотографировано.

История чистопольского края начала писаться задолго да появления беглых крестьян в чистом поле возле Прости, и, как выясняется, даже задолго до прихода на наши земли булгар с благодатных южных степей, охваченных ожесточенной войной между половцами и хазарами. Закамско-Чистопольский район с плодородными почвами, богатый лесами и реками, всегда был благоприятен для жизнедеятельности человека. Это стало одной из основных причин его относительно раннего и интенсивного освоения и, как следствие, насыщенности памятниками археологии. По камскому побережью, особенно в окрестностях современных населенных пунктов Кубассы, Березовка, Галактионово, Крутая гора, Донауровка, Змеево, Булдырь, Русские Сарсазы, Суворовка, наблюдается концентрация археологических объектов, которые представлены памятниками практически всех исторических эпох и периодов, в том числе железного и бронзового века, что свидетельствует о традиционной заселенности этой территории. В восьмом, девятом веках древнюю именьковскую культуру потеснили пришедшие с северо-кавказских пастбищ воинственные булгары, создав на огромной территории свое государство — Волжско-Камскую Булгарию. Так устроен человек, что селится он чаще всего на уже обжитом месте, потому-то под булгарским культурным слоем можно найти артефакты именьковской культуры, первой в нашем крае земледельческой культуры, а под ней еще более древние культурные пласты.

Но не будем растекаться мыслью по древу, вот вам статья, из которой по археологии чистопольского края вы узнаете практически все http://archaeologie.pro/ru/archive/27/538/.

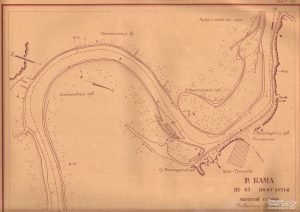

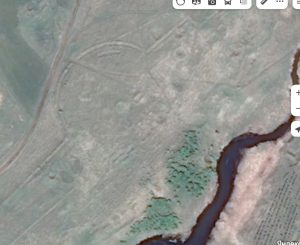

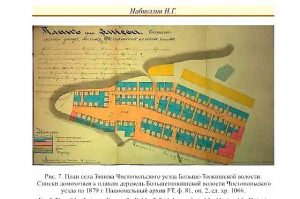

Наш путь с Георгием Ивановичем сегодня лежал на восток к Змеёвским городищам. Удивительно похож Змеёвский мыс на мыс Крутой горы, на котором располагалось городище Джукетау. Так же стремится он в небо своим каменным основанием, так же неторопливо обтекает его сейчас заросшая камышом, но не растерявшая в заводях заросли кувшинок и лилий речка Ерыкла. Так же защищает его от набегов возможных неприятелей крутой склон берега Прости. О важности и значимости Змеёвского городища говорит форпост, стоявший на противоположном левом берегу речки Ерыкла, чуть выше по ее течению, на небольшом выступающим над речкой мысу, с которого далеко просматривались подступы к основному селению. О том что некогда здесь стояла укрепленная крепостица, в которой, скорей всего и постоянного населения-то не было, сейчас говорит только сохранившийся невысокий вал, да еще видимый кое-где ров, ранее наполненный водой. Городище — это огороженное, укрепленное место, предназначенное для постоянного проживания и временной защиты посадских жителей, укрывавшихся за частоколом из заостренных бревен. Ров, наполненный водой и земляной вал также служили препятствиями подступавшим врагам. Нам с Георгием Ивановичем удалось найти место, где и ров, и вал прослеживаются достаточно отчетливо, ну, а от частокола, конечно, следов уже давно не осталось. Ныне на городище расположены садовые участки, которые тоже внесли свою лепту в исчезновении архитектурного памятника. О толщине и богатстве культурного слоя косвенно свидетельствует тот факт, что с разработкой садовых участков в чистопольский музей понесли остатки булгарской керамики и золотоордынские монеты, и количество найденных артефактов исчислялось, вы не поверите — ведрами. Было поднято несколько монет и остатков керамики еще до золотоордынского периода, что говорит о активной торговле на территории Змеёвского городища с далекими богатыми южными царствами. Вокруг городища располагалось несколько селищ, где селились ремесленники, землепашцы, скотоводы, рыбаки. Западнее городища находилось кладбище, в середине 19-го века исследователи описывали надгробные надписи на камнях и датировали их 13-ым веком. Змеёвское городище не устояло перед нашествием в 1236 году войск Батыя, оно было разграблено, но, через непродолжительное время жизнь снова вернулась на прежние места. В 1360 году новгородские ушкуйники, воспользовавшись «Великой замятней» в Орде вошли на своих судах в Каму, пограбили большой и известный им Жукотин, но, заметив неподалеку Змеёво городище, не побрезговали и им. В 1391 году армия «Железного хромца» — великого Тамерлана, преследуя разбитого на Кондурче Тохтамыша вполне могла правым флангом зацепить и «Змиёво городище». Но окончательную точку в разрушении городища с посадами поставило в 1431 году войско Федора Пестрого, удельного стародубского князя, перешедшего на службу к московским князьям. Разрушив восстанавливающийся после всех нашествий Булгар, его ладьи вошли в Каму и завершили разграбление камских городов. С тех пор почти два века на опустошенной территории Закамья кочевали лишь ногайские да калмыцкие табуны. Только с начала 17-го века, по окончанию смутного времени, московские цари стали жаловать пустынные, но опасные земли дворянам и воеводам, отличившимся в сохранении Руси великой. Одновременно с этим крупные землевладельцы Казанской губернии, такие как Савва Аристов и Степан Змеёв начали переводить своих крестьян на правый берег Камы, сначала для покосов пойменных трав, а потом и закреплять их во вновь построенных поселениях. Вскоре возникшие поместья были узаконены, закреплены за землевладельцами. «В поместном столу 190 (1682) г. написано: дано Ивану Змеёву в Казанском уезде по Нагайской дороге за Камою рекою в степи пустое дикое поле слывет «Змеёво городище» и поселил Казанец Иван Герасимович Змиёв на ней село Воскресенское, Змеёво Городище тоже». Завершение строительства в 1657 году Закамской оборонительной черты сделало хозяйствование в опасных районах более надежным. И вот с тех пор население Закамского края стало быстро прирастать сначала беглыми крестьянами, которые вскоре стали крепостными, прикрепленными к земле, а потом и переселенцами, которых перевозили целыми хуторами дворяне, получившие здесь жалованную землю и ставшие крупными землевладельцами. Среди последних можно отметить знакомую фамилию Уразгильдеевых, получивших в середине семнадцатого века огромные земельные наделы в Чистопольском уезде. Возвращаясь к Змеёво, или как его еще называли селу Вознесенскому, ибо уже в 1694 году в селе появилась деревянная церковь-звонница, и освящена она была в честь Воскресения Христова. О истории этой деревянной и последующей каменной церкви расскажу и покажу как-нибудь в другой раз — слишком грустно и бесхозно выглядят она на фотографиях. Владельцы или арендаторы села Воскресенское менялись не раз, среди них была и крупная помещица и меценатка Александра Николаевна Стрекалова, невестка Казанского губернатора Степана Степановича Стрекалова, выстроившая в Новоселках (Новом Змеёво) единственную в Казанской губернии каменную мельницу голландского типа, и разбогатевшие бывшие крепостные хозяина села Воскресенское Ивана Змеёва братья Плясовы, ставшие чистопольскими купцами, торговавшими галантерейным и бакалейным товаром и имевшими в Чистополе магазин, сохранившийся до сих пор. Усадьба Плясовых в Змеёве, флигель и красивые кирпичные ворота сейчас в частных руках и поддерживаются в хорошем состоянии. Можно упомянуть еще княжну Елену Александровну Ливен (она не была замужем, а потому — княжна), камер-фрейлину, начальницу Смольного института благородных девиц. Она имела в окрестностях Змеёва великолепный, один из лучших в казанской губернии конезавод и арендовала для завода пойменные покосы. Конечно, сама княжна жила в Санкт-Петербурге, ее заводом управлял Александр Константинович Розентрейтер, человек безупречной деловой репутации, тот самый, который продал свою усадьбу на Архангельской Петру Матвеевичу Шашину для обустройства в ней ремесленной школы. Сегодня на месте городища и посадов сады, сады, сады. От старого кладбища не осталось и следа, уникальные надгробия пошли на строительный материал. Несколько метров вала и неширокий ров говорит нам о некогда существовавшем на этом месте укрепленном поселении.

В нескольких километрах от первого городища еще можно увидеть защитные валы и ров второго Змеёвского городища. Сама природа пощадила его от полного уничтожения, расположив между двумя оврагами, сделав тем самым неудобным для земледелия, но удобным для организации обороны. Его расположение не совсем типично для поселения — поблизости нет реки, разве что предположить, что по дну оврагов протекали достаточно полноводные ручьи, чтобы напоить скот и проживавших в городище людей, а может здесь были рукотворные плотины для задержания талых вод. Но проводившиеся в 19-ом и 20-ом веках раскопки принесли материал, уверенно свидетельствующий о проживании в этом месте людей начиная с 13-го века:

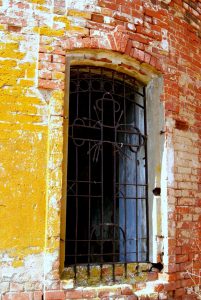

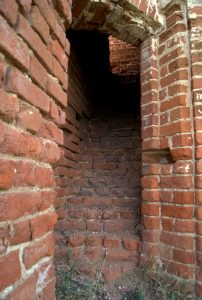

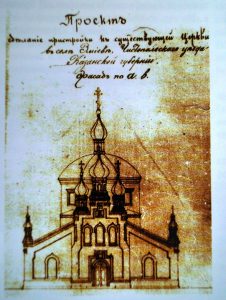

Рассказывать о Змеёвском городище и не рассказать о Змеёвской церкви просто невозможно. Мало того, что храм посадили практически на защитный бруствер городища, мало того, что в 1774 году храм пограбили бунтовщики Емельки Пугачева, православными христианами себя называющими, несмотря на отслуженный молебен в честь «самозванца». Мало того, что у храма отдельно стоящая колокольня, а в колокольне той имеется секретная комната, спрятанная в четверике, в которой при необходимости может схорониться немало народа, так ведь и навершие колокольни зодчие сделали шатровым, столь нелюбимым патриархом Никоном, который еще в 17-м веке издал специальный указ: «По чину правильного и уставного законоположения, как о сем правило и устав церковный повелевает, строить о единой, о трёх, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить…». Но русская голь на выдумки хитра — про колокольни-то в той грамоте ничего сказано не было, вот и расплодились с той поры по Руси колокольни со столь красивым полюбившимся прихожанам шатровым навершием с небольшой маковкой наверху, венчаемой православным крестом. Вот и на Змеёвской колокольне вместо византийского купола — русский шатер, опирающийся на два восьмерика, в верхнем сделаны «слухи», да не простые — два из них в форме колокола, найдите второй такой в России, а нижний — «глухой», опирается на традиционный четверик. Конструкция надежная, выверенная веками, и красивая до невозможности! Правда, видим мы позднюю реконструкцию храма, подвергся он переделке и укреплению в 1881-1883 годах на деньги чистопольских купцов братьев Ивана и Василия Плясовых. Казанский архитектор Лев Казимирович Хрщонович обновил вход в церковь, сделал его более торжественным, парадным. Кстати, церковь Елены Царицы при Чистопольском духовном училище — тоже его работа. Внимательный зритель найдет в обеих зданиях схожий элемент, какой — не скажу, полюбопытствуйте сами. Внутренние росписи храма тоже принадлежат к тому времени. Вот написал «принадлежат», а принадлежать-то там почти и нечему — увы. Настенные росписи 19-го века в плачевном состоянии, еще немного, еще несколько лет — и они исчезнут навсегда. Будь моя воля — повелел бы строить новые храмы только после восстановления последней часовенки, порушенной большевиками, чтобы восстановились традиции древнего русского зодчества, чтобы восстали во всем своем строгом великолепии православные храмы на территории всей России, радуя глаз и воспитывая вкус нового поколения, уже начинающего привыкать к яркому и пестрому матрёшкинскому стилю современного новодела.

Еще школьником я приезжал на велосипеде полюбопытствовать на разрушенный в 1929 году храм, поднимался по крутейшей лестнице на открытую всем ветрам колокольню, дивился на тогда еще яркие краски ликов святых, смотрящих прямо в глаза любопытному посетителю, дотрагивался до огромного кованого креста, сброшенного с колокольни и прислоненного к кирпичной стене, удивлялся смелости и мастерству архитектора и строителей храма, ухитрившихся установить на четыре столба-колонны все купольные перекрытия и внутренние своды церкви.

Остается добавить, что Воскресенская церковь, как ее в народе называют, возможно, старейшая в бывшем Чистопольском уезде — она построена в 1742 году вместо сгоревшей деревянной, построенной в 1694-м:

А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда? Продолжение

В этот раз Георгий Иванович Лыков повез меня на Булдырское городище. Вернее, повез-то его я, а Георгий Иванович был за штурмана. Городище Булгарского периода хорошо видно с дороги Чистополь — Четырчи, с той самой, которую колеса моего велосипеда изъездили многократно. Невозможно не восхищаться выбором места для укрепленного поселения, которое позже становилось городищем. Оно занимает западную часть возвышенности коренного берега, вблизи села Булдырь. Северная сторона городища защищена склоном, практически отвесно обрывающимся в пойму Камы. С юго-востока на северо -запад тянется сухой лог. В те времена, когда здесь жили люди этот лог был небольшой речкой и тоже не с пологими берегами. Речка естественно выходила в пойму Камы, перекрывая доступ возможному противнику с юга и запада. В восточной части еще видны защитные сооружения — ров и насыпанный вал. Территория городища небольшая, что предполагает использование его в качестве сигнального пункта. С территории городища прекрасно просматривается городище Джукетау, расположенное на Крутой горе. За Джукетау идет , Кубасское, потом Байтеряковское, потом Остолоповское селище, Алексеевское. По другую сторону находится городище возле Русских Сарсаз. Все они расположены на великом Камском пути , по которому из Сибири по Каме и дальше по Волге в южные ханства, каганаты и улусы шли драгоценные меха соболей, горностаев и куниц, а навстречу двигались товары из Персии, Китая — восточные пряности, шелка, благовония. Но вместе с торговцами по великому речному пути проносились и быстрые лодьи морских разбойников, чья доблесть измерялась количеством награбленной добычи. И вот тогда в ночи вспыхивали на этом пути сигнальные костры, предупреждая соседей быть настороже и выставить охрану возле перевозов. Надо заметить, что Булдырское городище сильно пострадало во время отсыпки дамбы через обширную пойму речки Грязнуха. Грунт для отсыпки, конечно, вместе с культурным слоем, брали непосредственно с городища, оно же находилось прямо на краю возвышенности, так строителям было удобнее. Теперь раскопки можно проводить прямо в теле насыпанной дамбы. Дорога для вывоза бута с соседнего карьера, тоже прошла через городище. Именно на ней, в осыпях, и находили участники экспедиций остатки керамики булгарского периода:

А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда опять? Булдырь

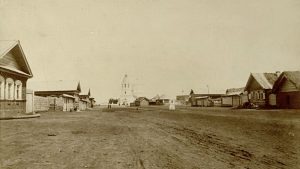

В прошлом посте рассказывал о Булдырском городище, расположенном возле села Булдырь, а сегодня заглянем в само село. Интернет упорно отсылает меня к 1704 году, как к дате основания села. Но все же думается, что люди селились на этом месте раньше. так же как еще в середине 17-го века на левобережье Камы переселялись крестьяне землевладельца Степана Змеева, основав село Змеево, а крестьяне Саввы Аристова основали Савин городок на месте разгромленного Жукотина, так и на месте поселения Булдырь еще в 17-том веке стали селиться ясачные крестьяне, то есть крестьяне платившие установленный налог. В 1721 году Петр Первый своим указом сделал их всех приписными, приписав к Авзяно-Петровскому заводу. История говорит, что земли по левобережью Камы до самой Шешмы некогда принадлежали богатому роду татарских мурз и были жалованы за заслуги в сохранении государства российского в Смутное время первым Романовым — Михаилом Федоровичем. Это косвенно подтверждает и наука о появлении названий поселений — топонимика. Посмотрите — Каратаевка, казалось бы русское название, но нет, имеются явные тюркские корни — «кара» — черный, «тай» — жеребенок. Сарсазы — «сар» — желтый, «саз» — болото, топь. На месте современных Четырчей находилось поселение Четырак, что означало забор, частокол. Так и у названия села Булдырь имеется два толкования: «булдырь» — шишка, пузырь на ровном месте, но вероятнее всего, название поселения произошло от татарского «булды». Как бы то не было, но предки наши селились на удивительно красивых местах. Дома стояли по краю коренного берега Камы, с которого открывался потрясающий вид на пойменные луга, реку Прость, заливы, протоки и синеющий вдалеке лес на противоположном берегу реки. Село росло, постепенно дворы переходили и на нижнюю, пойменную часть. Жители села занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, рыболовством, валяльным и плотничным промыслами. К 1868 году был выстроен и освящен двухпрестольный храм с приделом Рождества Пресвятой Богородицы. К началу двадцатого века в селе насчитывало около 400 дворов, только душ мужского пола в нем проживало более 2500 человек, имелась церковно-приходская школа, работали 2 кузницы, 8 ветряных мельниц, казённая винная и 5 мелочных лавок. Несколько кирпичных домов стояло на главной улице, развалины одного из них видны до сих пор. Почти возле каждого дома стоял каменный сарай, благо карьер с бутовым камнем находился рядом с селом. Старожил села объяснил мне. что в таких сараях-амбарах держали продукты. Село неоднократно горело, так продукты сохраняли от пожаров. До сих несколько еще сохранившихся каменных амбаров рассказывают о былом достатке жителей села. Про сегодняшнее состояние села писать не буду, грустно все. Конечно, новоявленные жители освоили брошенные дома, что-то отремонтировали, чаще — сносили деревянную красоту и строились заново. Разномастные постройки сейчас «украшают» некогда красивейшее село Чистопольского уезда. Говорят — веление времени, а по мне, так отсутствие культуры строительства и пренебрежение к наследию своего прошлого.

Нашел подтверждение того, что село, действительно древнее 1704 года, что селиться на этом месте крестьяне начали с 1640-ых годов, а к 1700 году уже была выстроена деревянная часовня и небольшая церковь. Село быстро прирастало людьми, вскоре церковь перестала вмещать всех прихожан, и в 1787 году построили новую, тоже деревянную, освященную в честь Рождества Христова, после чего село стали называть Рождественское. Церковь эту постигла участь почти всех деревянных церквей, в 1864 году она была уничтожена сильнейшим пожаром, от села осталось лишь несколько домов. Но село не исчезло, и в 1868 году в возрождающемся селе уже стоял новый, Христорождественский храм с приделом в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1929 г., в годы борьбы с пережитками прошлого, храм был закрыт, а в здании организована школа, просуществовавшая до 80-х годов. Заброшенное здание пришло в запустение и было разобрано. Сейчас храм восстановлен, в нем проходят службы:

Еще немного булдырских фотографий. Оцените сложность и красоту наличника. А какие там собаки! Из достопримечательностей села — святой ключ и восстановленная церковь. А красоту Прости возле Булдыря никакая фотография передать не сможет!

А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда (очередное продолжение)

«Хмурая, дождливая осень наступила», — эти нехитрые слова детской песенки я помню еще с детского сада. Что ж, порадуемся и ранней осени, благо, что в летние погожие дни мы с Георгием Ивановичем Лыковым успели поездить по близлежащим городищам и селищам. Конечно же, были мы и на Русско-Сарсазском городище. Русско-Сарсазское городище — особое, оно принадлежит именьковской культуре. Википедия нам расскажет, что Именьковская культура — раннесредневековая археологическая культура IV — VII веков, расположенная на территории Среднего Поволжья. Многие исследователи видят в именьковской культуре праславян. Свое название культура получила по первому наиболее полно изученному городищу у села Именьково Лаишевского района. После прихода в Среднее Поволжье булгар, во второй половине VII века, памятники именьковцев исчезают. Высказывается предположение, что часть именьковцев растворилась в пришельцах, часть ушла на запад, дойдя до междуречья Днепра и Дона и войдя в состав волынцевской культуры, откуда и берет свое начало Киевская Русь.

Вернемся все же в наше время. Удивительный вид открывается с городища возле Русских Сарсаз. Лучшей видовой площадки на пойму Прости не найти. Само городище существовало еще при именьковской, то есть добулгарской культуре, о чем свидетельствует двойная система охранных валов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Георгий Иванович нашел свой старый раскоп десятилетней давности, из которого были подняты частицы именьковской и булгарской керамики и металлические артефакты. С одной стороны городище закрывает крутой склон коренного берега, а с другой многометровый обрыв оврага, тянущегося до самой Прости. Рассказать о фантастической, нереально красивой картине поймы, открывающейся глазам, невозможно, просто не хватит слов. Можно стоять на этой возвышенности и буквально есть глазами распахнувшиеся перед тобой красоты нашей родины. Смотреть на плавные изгибы сверкающих на солнце речных проток, на Прость, несущую серебряные блестки воды прямо под ногами, на колышущиеся под ветром пойменные травы, собранное деревенскими жителями в редкие стожки подсушенного сена, на разбросанные тут и там охристые, туго стянутые барабаны на выглаженных пресс-подборщиками лугах, перемежающихся ярко-зелеными шарами кустов, на неожиданно близкий высокий правый берег Камы, на обрывистую кручу мыса Вандовки, на синюю даль, теряющуюся в дневном мареве и на пару коршунов, лениво парящих в дневном зное раскаленного неба. Жаль, что мы были на городище в жаркий солнечный день. Сюда надо приехать в позднюю осень, когда прозрачный, уже холодный воздух откроет нереально далекий горизонт, когда четкость и контрастность предметов позволят различать даже отдельно стоящие деревья на правом берегу Камы, покатый берег Покровского залива и даже лодки, вытащенные на зимовку под самой Вандовкой. Фотографии не смогут передать открывающуюся глазам картину, но, хоть какое-то представление вы получите:

Рассказывал в предыдущем посте о именьковском городище, расскажу и о селе Русский Сарсаз, чьим именем и названо городище. Название села имеет тюркские корни, «сар» — желтый «саз» — болото, топь. Оно действительно расположено в пойме ныне утерявшей свое название речушки. Что заставило поселиться в этом низменном, сыром, наверняка полном комаров и мошек месте первых переселенцев, сейчас трудно понять, предлагайте свои версии. Появление на этом месте первых жителей типично для середины XVII века — это были беглые люди, которых сменили перевезенные с правого берега крестьяне крупных землевладельцев Казанской губернии — Стахеевых. Упоминается село Русский Сарсаз уже в 1678 году. С 1721 года мужское население села по указу Петра I сделалось приписным, то есть приписанным для работ на заводах. Мужчины Русских Сарсаз уходили на зиму на работы на Воткинский и Ижевский железоделательные заводы. Село быстро разрасталось, к 1908 году жителей только мужского пола насчитывалось 2224 человека. В 1880-ых годах в селе была открыта земская школа, работали 9 ветряных мельниц, 2 кузницы, 1 казённая винная и 4 мелочные лавки. В 1879 году по проекту казанских архитекторов П.И. Романова и В.П. Александрова взамен обветшавшей старой деревянной на средства елабужского купца Ивана Стахеева была построена каменная двухпрестольная церковь Покрова Пресвятой Богородицы с приделом Ильи Пророка. В храме хранилась местночтимая икона Божией Матери «Скоропослушница», собиравшая паломников не только из Казанской, но также из соседних Оренбургской и Вятской губерний. По обиходному названию церкви — Покровской, село часто называли Покровским, по крайней мере такое села название можно видеть на картах XIX века. В XX веке село и церковь постигла участь многих российских сел. В борьбе с религиозными пережитками церковь закрыли, одно время в церкви работал дизель-генератор, снабжавший село электроэнергией. Количество жилых домов сейчас можно пересчитать по пальцам одной руки:

Часто брожу по развалинам, иначе не назовешь, некогда величественных, собирающих по православным праздникам огромное количество людей, являющих собой настоящее чуда русской архитектуры, по развалинам храмов, влачащих ныне свое жалкое состояние. Может быть, действительно, мы нация манкуртов, не помнящих, или сознательно забывших свое недавнее (что с точки зрения истории 100-150 лет) прошлое. Кто-то мечтает о строительстве новых мегаполисов в Сибири, а кто-то развешивает баннеры по пустырям исчезающих городов. Не может быть будущего у нации, если такие здания, строившиеся всем миром, ибо к стахеевским деньгам было приложено немалое количество средств прихожан, пока такие памятники прошлого России будут разрушаться и умирать. Наверняка найдутся те, кто скажет, что давно уже нет прихода, что реставрировать брошенные церкви затратно и бессмысленно и что все равно нельзя будет его использовать. Но, подумайте, красота не может быть бессмысленной. Находятся же спонсоры для строительства новых храмов, на новых местах. Ничуть не менее почетно возродить и старые храмы, пусть в глуши, но от этого они не станут менее прекрасными. Посмотрите на эту настенную роспись, на эти лики святых — им почти 150 лет, еще немного и они исчезнут навсегда. Жаль, если останутся только фотографии Покровской церкви — церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что еще стоит в Русских Сарсазах:

А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда? (очередное продолжение)

Продолжу свой рассказ о поездке с известным чистопольским краеведом Георгием Ивановичем Лыковым по городищам и селищам Чистопольского района. Пока мы все еще находимся к востоку от Чистополя.

Последнее городище, до которого мы добрались в тот день находится с южной стороны забытой и заброшенной деревни Малая Полянка. Немало видел я «заброшек» в нашем Чистополе, но увиденное в этой деревне повергло меня в шок. Вот так умирают русские деревни — безмолвно, безнадежно, безропотно. Покинутые людьми они быстро зарастают лесами, рушатся некогда крепкие срубы, проседают крыши, разваливаются сараи, бесстыже открывая постороннему взгляду свои погреба. Вспомнил, что возле Житомира гулял по выстроенной для съемок фильма о славянах кинематографической деревне. Там были и деревянные дома-землянки со входом, завешанным рогожкой, загоны для скота из толстых жердей и огороженные для каких-то посадок участки. Все это выглядело живописно и казалось очень древним. Так вот той кинематографической деревни далеко до Малой Полянки. Грусть — это не то слово. Боль за наше брошенное и навсегда забытое прошлое, вот что ощущаешь при виде этих развалин. Георгий Иванович, как потерянный, бродил среди рукотворной разрухи в поисках дома, в котором они останавливались в последней экспедиции, с трудом угадывая деревенские улицы. А ведь еще двадцать лет назад деревня была полна молодежи, в домах горел свет, а по вечерам танцы с приехавшими на уборку студентами. Сегодня лес уже съел большую часть селения. На редкие дома, еще стоящие на заросших улицах, без крыш, с покосившимися сараями, с выбитыми стеклами окон, упавшими заборами, без слез и не взглянуть. Местное чудо — возле брошенного дома стоял таксофон. Сняв трубку я услышал гудок, таксофон работал. Городище было еле заметно южнее гигантских зарослей крапивы, знаменующих окраину деревни. Разветвленная сеть оврагов не давала пройти к городищу, пришлось обходить эти естественные препятствия краем огромного поля созревших подсолнухов. Небольшое по размерам, оно втиснуто меж двух оврагов — Малинового и Орловского, по которому протекает речушка, впадающая в Прость. Судя по всему, каких-либо фундаментальных или хотя бы основательных археологических исследований здесь не проводилось. Остатки оборонительной системы укреплений, состоящей из двух еле заметных защитных валов и рва между ними — вот и все, что осталось от находившегося на этом месте 800 лет назад древнего города.

По традиции, немного о самой деревне. Деревня Малая Полянка, как подсказывает и-нет, появилась в начале XIX веке. Селом она так и не стала — средств на постройку церкви у немногочисленного населения не нашлось. До 1860-х гг. жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В лучшие ее годы в деревне проживало свыше 200 человек, сейчас — ни одного.

На мои статьи об исчезающих селах, о величественных храмах, доживающих без ухода свой век приходит много откликов и комментариев. Даже в личке иногда мне пишут слова благодарности за пусть краткое, но такое трогательное, вызывающее ностальгическую грусть прикосновению к нашей прошлой, кажущейся с высоты сегодняшнего возраста, счастливой жизни. Да, тогда мы были молоды, впереди была вся жизнь, и нам казалось, что год от года она будет все лучше и лучше, и все, что окружало нас в детстве никуда не уйдет, оно останется с нами навсегда. Увы — жизнь меняется стремительно. Прошел этап укрупнения деревень — и с лица земли исчезли и Березовка, и Горбачевка, и Николаевка, и Новоселки, и еще, наверное, с десяток деревень Чистопольского района. Развалились колхозы и совхозы — и на земле появились новые хозяева — фермеры, а за ними и крупные землевладельцы. Деревни стали им не нужны, современная техника сделала лишним огромное количество людей, когда-то работавших на земле. Прибрежные селения, такие как Змеево, Булдырь, Четырчи, Галактионово, (бывший Савин городок), Кубасы стали превращаться либо в садово-дачные товарищества, либо застраивались загородными усадьбами и домами новых поселенцев разной степени достатка. А неперспективным, с точки зрения этих новых жильцов, деревням, (ведь нет же рядом реки), уготована судьба Малой Полянки. Бурнашево, Подколок, Русский Сарсаз — жителей в них почти не осталось. Странно, но красота русской природы, ее неповторимые ландшафты, березовые колки разбегающиеся по терассам оврагов, синеющие в отдалении сосновые или дубовые лесочки, полные грибов, ароматы цветущей в июне липы, небольшие озерца или пруды, синеющие сквозь заросли камыша, речушки, текущие в прохладной глубине оврага, запахи луговых цветов, заставляющие бросить велосипед и забраться в самую гущу этого буйного разнотравья и случайно найти там, на склоне сухого ложка, огромную поляну луговой клубники, все это богатство не пользуется спросом. Хотя, может это и к лучшему:

Ну, а это продолжение поста о древнем городище, что возле уже утерянной деревни Малая Полянка. Фотографии самого городища, как всегда и не поместились. Хотя от городища почти ничего и не осталось:

А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда (продолжение третье)

«Давненько я не брал в руки шашек», — говорил один из персонажей бессмертной (опять заезженный штамп) поэмы Николая Васильевича Гоголя по фамилии Ноздрев. Вот и я подумал, что давно ничего не писал о далеком прошлом нашего края. До сих пор я рассказывал о городищах и селищах, расположенных к востоку от Чистополя. Но и западнее Чистополя археологов и краеведов ждут не менее удивительные находки — Березовское городище, Утяковское, Сосновские, Остолоповское селища, не говорю уж о самом раскопанном, самом исследованном месте — Джукетау или Жукотине. Кроме того, в своих поисках мы с признанным знатоком истории края Георгием Ивановичем Лыковым наткнулись на удивительное место, неподалеку от нынешнего села Байтеряково, находящееся на крутом мысу-стрелке у впадения Бахты в Каму, испещренное таинственными ямами-землянками. Это место до сих пор не входило в перечень найденных городищ или селищ нашего района и, возможно, требует квалифицированного исследования.

Ну, а сегодня мой рассказ о Остолоповском селище — булгарском поселении еще домонгольского периода, расположенного на остром мысу, образованном Камой и одним из заливов Шенталки. Лет двадцать назад я частенько ездил в эти места на рыбалку, сочетая приятное с полезным — здесь фантастической красоты природа, да и рыба по весне неплохо клюет. И вот однажды решил пройти через небольшую промоину на ровный протяженный полуостров, уж больно место это показалось мне примечательным. К своему удивлению я увидел на мысу свежие раскопы — следы явных археологических изысканий. Подивившись диковинной конфигурации разрезов, я вернулся к занятию, за которым я сюда и приехал, к рыбалке — история тогда меня еще не сильно интересовала. Но сегодня, найдя в журнале «Поволжская археология» статью К.А. Руденко «О некоторых итогах исследования Остолоповского селища» https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-itogah-.., я понял, что наткнулся тогда на раскопы археологической экспедиции Руденко. Пользуясь случаем, хочу сказать, что не часто встречаю такой скрупулезный разбор собранных артефактов, позволивший сделать аргументированные выводу по истории селища, статья Руденко и легла в основу материала этого поста.

Остолоповское селище расположено к востоку от села Речное, и получило название по старому наименованию села — Остолопово, на мысу, берег которого круто обрывался в пойму Камы, ныне затопленной при создании Куйбышевского водохранилища. С южной стороны селища открывался чудесный вид на озеро и старицу реки Шенталка. Подступы к селищу контролировались Остолоповским городищем, то есть укрепленным поселением, находящемся неподалеку на крутом коренном берегу. При заполнении водохранилища камская вода подошла к самому селищу и, увы, ежегодно отгрызает у него немалую часть культурного слоя. Сегодня от него осталась совсем узенькая стрелка. Селище известно еще с XIX века, а в 1960-е годы исследовалось экспедициями Тамары Александровны Хлебниковой, давшей описания многочисленных городищ и селищ на территории Татарстана. Остолоповское селище уверенно датируется концом X — серединой XII веков. На селище найдены ювелирные изделия из стекла, поделочных камней, лазурита, янтаря, сердолика, даже веточка розового коралла была найдена в раскопе, медный сосуд, предположительно из Ирана, а также женские украшения из бронзы и серебра. В культурном слое и в объектах селища были найдены многочисленные фрагменты керамики, в том числе поливной, глиняные прясла, железные ножи, металлические части замков и ключи к ним, наконечники стрел, железные накладки на конскую уздечку, железные пластины от доспехов. Раскопки выявили остатки деревянных домов с печами одинаковых конструкций, которые позволили сделать натурную реконструкцию типичного булгарского жилища того периода, выставленную в экспозиции Национального музея Республики Татарстан. Вместе с тем исследователи не нашли даже следов занятия сельским хозяйством, скотоводством, гончарным и металлургическим производством. Судя по находкам, Остолоповское селище представляло собой огромную торговую факторию, куда свозились товары в том числе и из Византии, Персии, а также стран балтийского побережья.

Такое богатое поселение не могло не привлекать вооруженных любителей наживы. Трагедия пришла в начале XII века, примерно за сто лет до нашествия орд Батыя. Экспедицией Руденко были найдены следы пожара и разрушений почти всех жилищ, и, что самое ужасное, обнаружены человеческие скелеты, а также расчлененные части человеческих скелетов в хозяйственных ямах, зернохранилищах, где люди, по-видимому, пытались спрятаться, в жилых постройках и возле них. Разбросанные по всей территории селища железные наконечники стрел и пластины доспехов также свидетельствовали о жестоком разгроме поселения. Раскопки показали, что жизнь поселения возобновилась спустя какое-то время после разгрома, но прежнего расцвета Остолоповское селище уже не достигло. Можно еще добавить, что по одному хорошо сохранившемуся черепу в Московском бюро судебно-медицинской экспертизы была сделана скульптурная реконструкция внешнего облика девушки-булгарки.

Мы с Георгием Ивановичем побывали на Остолоповском селище в начале осени. Камская вода в этом году ушла далеко от берега, и мы надеялись найти на обнажившейся отмели что-нибудь интересное. Увы, многочисленные ямки на берегу говорили о том, что «черные копатели» с металлодетекторами, этот бич древних исторических объектов, уже прочесали берег в надежде пополнить рынок артефактов своими находками. К счастью, фрагменты керамики их не интересуют, а мы нашли несколько любопытных образцов. Сравнив узоры на найденных фрагментах керамической посуды с образцами из великолепной монографии Наиля Набиуллина «Джукетау — город булгар на Каме», можно увидеть, что в Остолоповском селище была в ходу как посуда «общебулгарского» типа, так и посуда, произведенная в Джукетау. Из интересных находок можно отметить еще несколько ям глубиной до двух метров, заполненных, по-видимому, культурным слоем, резко контрастирующим с соседствующей коренной породой. Эти ямы появились в обнажениях камского берега и, скорее всего, тоже исчезнут после следующего весеннего паводка. Предназначение этих ям — погреба ли, зернохранилища, остатки ли фундаментов печей, по внешнему виду нам определить не удалось. Раскопы экспедиций Руденко уже почти смыло весенними паводками, жаль, если будет утрачен эталонный, каким его считают специалисты, памятник домонгольского булгарского поселения — Остолоповское селище:

А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда (продолжение четвертое)

И заглянем мы с вами в глубь веков, в раннее средневековье, в наше далекое прошлое. В предыдущих статьях я рассказывал о поездке на Русско-Сарсазское городище, принадлежащее именьковской культуре, именьковской общности. Таких городищ, возникших к середине I тысячелетия на территории нашего района было не одно и не два. Поселения этого периода сегодня выявлены возле Байтерякова, Кубасс, Суворовки, Бурнашево, Среднего Толкиша, Чистопольских выселок. И это только в нашем районе, а вообще на территории Татарстана, Ульяновской и Самарских областей археологами было обнаружено около 500 городищ, селищ и некрополей, которых можно отнести к именьковской культуре. Пришло время рассказать немного подробнее о этой удивительной общности людей, оставившей нам немало загадок. Кто они, носители какого языка были именьковцы, откуда и когда появились в Поволжье и в Прикамье, чем занимались, и куда, и почему исчезли с обжитой территории. Немало копий было сломано историками и археологами, пока, наконец, к концу XX века с появлением значительного количества находок на именьковских поселениях история именьковцев не стала проясняться. Исследование и сопоставление земледельческого и кузнечного инвентаря, найденных остатков жилищ, и, главное, традиций погребального обряда подтвердило гипотезу о переселении именьковцев с Верхнего и Среднего Поднепровья, с территории древних праславянских племен. Что стронуло с места живших там людей, что заставило их искать лучшей доли? Возможно это были начавшиеся во II веке походы воинственных готов, расселяющихся с сурового побережья Балтийского моря на юг, занявших в III веке Северное Причерноморье и вставших на берегах Дуная на границах Римской империи. Начиналось, так называемое, Великое переселение народов. Так или иначе, в III веке на территории Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья появилась многочисленная общность людей, обладающих передовыми, по тому времени, сельскохозяйственными навыками, имеющих соху с металлической пластиной — ральником (оралом, помните?), что позволяло распахивать и засеивать большие площади зерновыми культурами, с развитым металлургическим производством, гончарным промыслом и типично славянским погребальным обрядом. Именьковцами их стали называть по первому наиболее полно изученному городищу, расположенному неподалеку от села Именьково, у нас, в Татарстане. Занимались именьковцы и скотоводством, но, все-таки, основное их занятие — земледелие, поэтому и расселялись именьковцы по берегам рек, на землях с хорошим черноземом, и поклонялись богу плодородия, фигурки которого были найдены при раскопках именьковского городища. Внешний вид этого божка я не буду приводить, чтобы не маркировать публикацию значком 18+, поищите сами в и-нете. Уже к V веку именьковцы расселились от Суры до Ика, от Самарской Луки на Волге и до Камы и даже перешли реку. По крайней мере, возле деревни Ташкирмень, села Рождественно, населенных пунктов Кирби, Именьково до сих пор видны защитные валы именьковских городищ. Но, как всегда — это но. Начиная с VII века на территорию расселения именьковцев, с юга, с Причерноморских степей, начинают проникать булгарские племена, теснимые Хазарским Каганатом. Воинственные кочевники, закаленные в борьбе с хазарами вытеснили именьковцев с их земель и уже в VIII веке заняли практически весь ареал их обитания. Но, как оказалось, вытеснили, да не всех. В 30-е годы VIII века наступила кульминация войн Хазарского каганата с Арабским халифатом. В 737 году арабский военачальник Мерван в погоне за хазарским каганом дошел до территории Среднего Поволжья. Источники говорят, что только переправившись со своим войском на правый берег Волги и уничтожив лодки каган смог уйти от преследования. Те же источники утверждают, что Мерван захватил в плен около 20 тысяч семей ас-сакалиба, хотя количество, как всегда бывает у победителей, скорее всего сильно преувеличено. В современной историографии принято считать, что ас-сакалиба представляли собой именно славян. Так что, по-видимому, именьковская культура не прекратила свое существование с приходом булгар, а какое-то время сосуществовала вместе с ними.

Есть еще одно письменное подтверждение, что именьковцы и в более поздние времена жили на территории уже сформировавшегося Булгарского ханства. В 922 году, по приглашению булгарского правителя Алмуша, булгар посетило посольство багдадского халифа. Секретарь посольства Ахмед ибн Фадлан, оставивший «Записки…» о путешествии, иногда называет Волжскую Булгарию страной славян, а булгарского правителя Алмуша – царём славян! Возможно, это связано с тем, что в Волжской Булгарии, по крайней мере в начале X века, кроме языка на котором говорили булгары, в ходу был еще и славянский язык. В «Записках…» ибн Фадлана встречается упоминание о том, что в путешествие он взял двух помощников с прозвищами Тюрок и Славянин. Логично предположить, что это были переводчики. А это лишний раз доказывает, что в ранней Волжской Булгарии имели хождение как минимум два языка, одним из которых был славянский. Скорее всего, его носителями и были потомки именьковцев.

Что-то предисловие затянулось, пора с ним заканчивать, но история именьковской общности настолько детективна, полна драматических поворотов, что удивляешься, почему никто сериал о их жизни не снял. Именьковцы оставили в наследство кочевым булгарам навыки земледелия, развитую металлургию, огромное число укрепленных поселений — городищ. Как сложилась дальше судьба именьковцев — предмет незавершенного спора историков. Кто-то говорит о ассимиляции именьковцев булгарами, кто-то видит в них предков кряшенов. Верно лишь то, что значительная часть именьковцев все-таки ушла из ареола своего обитания, и ушла она обратно на свои приднепровские земли, на свою прародину, образовав там волынцевскую культуру с уже привычными, сопутствующими именьковской культуре, признаками, впоследствии принимавшей участие в образовании Киевской Руси.

Вот теперь пора вернуться к Кубасскому городищу, как называют его краеведы. Найти его не просто, но, может, это и к лучшему. Среди густого леса, прямо перед тобой, неожиданно вырастают огромные, метров 4-5 высотой, земляные защитные валы с глубоким рвом между ними. Стоишь, ошеломленный, перед ними и думаешь, как можно было соорудить земляной, не каменный, вал, да так, что он за полторы тысячи лет не оплыл, не расползся по поверхности, сохранил крутые, не сразу и влезешь, склоны, только лесом зарос. С северной стороны городище обрывается крутым берегом прямо в Каму, с западной его защищают отвесные склоны оврага, настолько глубокого, что солнце, наверное, никогда не освещало его дно. Огромная дуга двойного вала со рвом завершает укрепление городища. На концах внутреннего вала видны ямины в земле, диаметром 2-3 метра. Возможно. это следы сторожевых сооружений, что некогда стояли над обрывами. Жили именьковцы в заглубленных в землю на несколько венцов домах, иногда в землянках. От деревянных конструкций, конечно, ничего не осталось, по всей территории городища виднеются только ямы, по которым можно восстановить всю картину поселения. В центре яма несколько большего размера — видимо осталась от какого-то общественного дома. Бродишь по территории городища, как по музею под открытым небом. Сразу вспомнилась славянская деревня, воссозданная в пойме реки Тетерев, неподалеку от Житомира. Четыре года она уже существует, привлекая туристов своей первобытной красотой. А мы что, хуже? А нам слабо? Ведь Кубасское городище, вероятно, единственное, предстающее перед нами в такой сохранности, в своей подлинной красоте, дающее представление о непростой жизни именьковцев.

Статья написана по материалам открытой печати. Приведенные в статье выводы разделяются не всеми историками, но, на то она и история, дающая возможность бесконечного исследования, уточнения и стремления к истине.

Последние фотографии, увы, не Кубасского городища, они сделаны в той, воссозданной славянской деревне под Житомиром. Но они так хорошо передают атмосферу деревни и характер построек наших далеких предков! А нам о такой деревне остается только мечтать:

Джукетау? Как, он хочет написать о Джукетау? Да о Джукетау уже столько написано, да мы уже столько раз видели эти глиняные черепки в музее, что же еще нового можно сказать о Джукетау? Мы и сами прекрасно знаем, что Джукетау это, это, это… И все-таки, что же такое Джукетау? Справедливости ради стоит сказать, что о Джукетау действительно написано немало научных и популярных статей, а вышедшая в 2011 году великолепная монография кандидата исторических наук, специалиста по археологии Волжской Булгарии Наиля Гатиатулловича Набиуллина «Джукетау — город булгар на Каме» настолько полно и скрупулезно рассказала не только о экспедициях, в которых он участвовал, но и обобщила весь опыт, весь научный багаж предыдущих раскопок, так что добавить к исследованиям специалистов древнего поселения на Каме действительно нечего. Но все же… Что же такое Джукетау? Когда-то я сам, прочтя многотомную «Историю государства российского» Николая Михайловича Карамзина и неоднократно натыкаясь на упоминание большого торгового города на Каме под названием Жукотин, пытался отыскать на доступных тогда старых картах этот город. Интернета в те времена еще не было и я никак не мог идентифицировать его с современными названиями городов, ну, не мог же он провалиться сквозь землю! В конце-концов меня осенило — да ведь бывшее уже тогда в употреблении название городища Джукетау и есть искаженное название города Жукотин, и мы живем по соседству с ним! Это было первое историческое открытие, сделанное мною самостоятельно. Это сейчас, в эпоху инета, практически любые исследования в области истории доступны поисковику, а тогда… Сегодня мы уже привыкли к названию Джукетау, а ведь до 80-тых годов XIX века это место иначе как Жукотин и не называли. В летописных источниках можно встретит названия Жюкотин, Жукомен, Жукотин, на картах 1367 года, выполненных итальянцами братьями Пиццигони, Жукотин указан как Sacetim. При первом Генеральном межевании земель Российской империи, проводящемся на рубеже XVIII — XIX веков был также зафиксированы остатки древнего города Жукотин, находящиеся в 6 верстах от Чистополя. Название Джуке-Тау впервые появляется в работе П.А. Пономарева, исследовавшего городище и селища в 1880-1881 годах. Петр Алексеевич сделал созвучное переложение названия города Жукотин на татарский язык. Таким образом в научный оборот было введено и второе название Жукотина — Джуке-Тау, Липовая гора. Можно еще сказать, что к настоящему времени научное сообщество не располагает тюркоязычными или арабскими письменными источниками, в которых упоминался бы город Джуке-Тау, хотя в эпическом дастане татарского народа »Идегей» фигурирует название Джуке-Тау. Изучая древние укрепленные поселения, нельзя не заметить, что строились они на возвышенных труднодоступных местах, с хорошим обзором во все стороны, что позволяло вовремя заметить неприятеля. И уж конечно, ни в каком лесу, являвшимся укрытием для врагов, городище бы не строили. Значит на момент застройки крутой возвышенный берег Камы был совершенно безлесым, а липовый лес, судя по возрасту растущих на камском склоне деревьев, появился относительно недавно и дал поэтическое название древнему городищу — Липовая гора — Джуке-Тау. Так почему же Жукотин? Традиционно названия городов давались по наименованию рек, возле которых строились поселения, а на тех же старых картах нынешняя речка Килевка называется Жукотью, или Жукотинкой. На основе поднятого при раскопках материала историки относят его появление к середине X века. Это было время интенсивного развития городов Волжской Булгарии, и территориальное отсутствие конкурентов, выгодное географическое положение позволило городу Жукотин вскоре стать не только значительным ремесленным и торговым центром Нижнего Прикамья, но и главным городом так называемого Жукотинского княжества. Кроме самого городища на плоской вершине высокого мыса, который выполнял роль крепости, рядом, по соседству, появилось селище, его называют Крутогорским, сейчас на его месте поселок Крутая Гора и, частично, территория элеватора. Но, поскольку на макушке камского мыса каменистая земля, да и город рос, вскоре появилось и второе селище, уже на более удобном месте — на противоположном берегу Жукотинки, и очень быстро расширило свою территорию. Это селище называют Донауровским, по названию близлежащей деревни. И городище и оба селища имели свои некрополи. Еще в середине XIX века упоминаются надмогильные камни на захоронениях, увы, позже растащенные местными жителями на хозяйственные нужды. Археологические раскопки на месте городища и селищ выявили богатейший материал, который и позволил судить о временных рамках развития, ордынском разбое в 1236 году, восстановлении и расцвете древнего города в золотоордынский период. В раскопах обнаружился слой золы, а также были найдены человеческие скелеты в одной из хозяйственных ям, что говорило о ожесточенной борьбе и взятии города татаро-монголами. Но город выжил. Городище уже не заселялось, его защитные сооружения не восстанавливались, что, вероятно, связано с действующим в то время запретом строительства укрепленных крепостей, а в оба селища — посада вскоре вернулись люди и вновь закипела будничная жизнь. Из разоренных войной соседних районов в город стекались люди, вновь заработало торжище, металлургическое и, конечно, гончарное производство. Еще школьниками, приезжая в Килевку на рыбалку, (тогда городских очистных сооружений возле нее еще не было, и речка была чистой), мы с удивлением смотрели на большую печь, вероятно для обжига глиняной посуды, выглядывающую из осыпи речного берега. Сейчас на этом месте исследователи размещают Гончарный поселок.О гончарах надо сказать особо — археологи отмечают, что керамическая посуда, произведенная в Жукотине на протяжении всего периода существования города, сохраняла свои традиционные признаки, и именно она, в первую очередь, и позволила судить о границах влияния города, и, фактически, о границах, так называемого Жукотинского княжества. Когда-то давно, уже не помню в какой книге, я прочел, что в XIV веке Жукотин занимал площадь, большую, чем Париж, да и жителей в нем было больше, нежели в тогдашнем Париже. Помнится, что тогда я не поверил, а сейчас не удивлюсь — ведь раскопки показали, что к этому времени город вырос и и вытянулся вдоль Камы на несколько километров, перешагнув еще через два оврага, вплоть до современного дачного поселка Галактионово. Некоторые исследователи считают, что главное торжище Жукотина, по существу торговая фактория, располагалась в устье реки Прость, на месте современного Чистополя. Город Жукотин был очень богат, об этом говорят многочисленные клады серебряных монет, а также дорогих ювелирных украшений, найденные на территории селищ, и, конечно, привлекал любителей легкой наживы. «Повесть временных лет» упоминает о неоднократных набегах новгородских ушкуйников и дружинах русских князей, совершенных именно в XIV веке. Естественно желание горожан спрятать торговую площадку в более укромное место, подальше от Камы, которая являлась не только торговым путем, так и дорогой разбойников. И именно в XIV веке на чистопольском мусульманском кладбище появляются надмогильные плиты, сохранившиеся до нашего времени. Последнее упоминание города в летописях рассказывает о участии Болгарских и Жукотинских князей в сражении между Суздальским и Московским князьями в 1411 году. Что же было дальше с городом? Летописных свидетельств больше нет, вплоть до 1654 года. В докладной записке 1654 г. на строительство Билярского острога на старой Закамской оборонительной черте сказано, что из степи прошли ногайские воины, пересекли черту у реки Малый Черемшан на 41-й версте, «погромили» Савву Аристова в с. Жукотино и ушли назад той же дорогой. Между этими двумя датами был распад Золотой орды, усиление Московского княжества, возвышение, расцвет и падение Казанского ханства в 1552 году, а для Жукотина — продолжающиеся набеги русских князей и речных разбойников, которые, в конечном итоге и привели к разорению некогда богатой столицы Жукотинского княжества, города Жукотин. В XVII веке большинство селищ пустовало, по крайней мере крестьяне Саввы Аристова, переселялись на левый берег Камы «на пустошь» и вновь появившееся поселение, выросшее фактически на западной окраине Жукотина, называли Савин городок. Проводившиеся археологические исследования не зафиксировали на территории Жукотина культурного слоя, датируемого позднее XIV века.

Сегодня о большом, богатом торговом центре Закамья — городе Жукотине-Джукетау, столице Жукотинского княжества, напоминает лишь три защитных вала со рвами между ними, когда-то ограждающие городище, да и те наполовину находятся на территории элеватора, поселок Крутая гора на месте первого, Крутогорского селища с некрополем, на месте второго, Донауровского селища со своим некрополем — пашня, ежегодно поднимающая из культурного слоя редкие исторические артефакты, легкую добычу « черных копателей», варварство, скажете вы — и будете правы, да установленный стенд, извещающий о том, что вы находитесь на месте историко-культурной (почему культурной?) заповедной территории «Джукетау».

Статья написана по материалам открытой печати и отражает точку зрения автора:

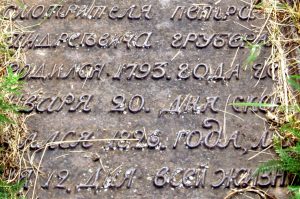

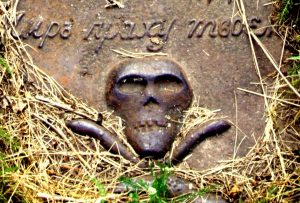

Мы насчитали одиннадцать надгробий. Говорят, что еще двадцать лет назад их было пятнадцать. Жаль, если еще через двадцать лет их станет меньше. Старое кладбище таит немало тайн. Я не нашел в и-нете ни одного перевода ни одной эпитафии, высеченной на могильных камнях «Ханского» кладбища, по-видимому, их просто нет. Кто здесь похоронен, кем были при жизни эти люди — пока неизвестно. Памятники датируются первой половиной ХIV века, причем датировка проведена по типологическим признакам. Еще одна загадка — на нескольких надгробиях эпиграфические надписи явно сбиты. Чем после смерти провинились усопшие, чьих рук это дело, вряд ли здесь орудовали современные вандалы. Традиционно кладбище отнесено к ближайшему городищу, это городище возле села Старое Ромашкино, что тоже вызывает вопросы, ведь до него около двух километров, вряд ли усопших хоронили так далеко от места их прижизненного обитания, хотя, если принимать во внимание, что это все-таки «Ханское» кладбище…:

А не заглянуть ли нам в прошлое Чистопольского уезда (продолжение шестое)

В прошлой статье я рассказывал о поездке на «Ханское» кладбище, или «Ташбилге», как его иногда называют. Расположено оно неподалеку от городища, которое называют Староромашкинским по названию соседнего с ним села. Летом мне не удалось на него попасть, поэтому, взяв в провожатые Георгия Ивановича Лыкова, которого вы, я надеюсь, уже хорошо знаете, мы поехали на городище в прошлое воскресенье, пока еще зима не вошла в свои права и не замела снегами окрестности, сравняв сугробами и поля, и неглубокие балки, и овражки, и защитные сооружения, созданные жителями поселения почти тысячу лет назад.

Построенная еще в советские времена высоченная плотина, запрудившая безымянный ручей, надежно укрывает городище от нескромных взглядов с автодороги Чистополь — Альметьевск. Я и сам не раз бывал когда-то на образовавшемся рукотворном озере в поисках карасей, но за плотину заглянуть не удосужился. А зря. Меж двух сходящихся оврагов, защищенное с открытой местности тремя рядами валов высотой до трех метров — это центральный вал, и двумя глубокими рвами, привольно раскинулось плато, на котором нетрудно представить себе несколько сотен добротных жилых домов, общественные здания, хозяйственные постройки, гончарные мастерские и торговую площадь. Даже сейчас, при том, что ежегодно, расползающиеся овраги отрезают от городища по несколько метров, площадь самого городища достигает почти четырех гектар. И даже сегодня территория Староромашкинского городища превосходит по площади городище Джукетау-Жукотин, а какой-же огромной она была тысячу лет назад! Это мы говорим только о городище — поселении, защищенным сооружениями из земляных валов и рвами между ними, а иногда еще и частоколом из заостренных бревен по верху одного из валов. Валы просто поражают воображение — не оплыли, почти не расползлись. Такое я видел только на Кубасском городище, принадлежащем именьковской культуре. Если городище Джукетау-Жукотин истоптано, изрыто, деформировано, там даже сабантуи когда-то проводились, к тому же половина городища находится на территории элеватора, не видна и не доступна для исследований, то городище возле Старого Ромашкина — как на ладони, да и защитные сооружения в прекрасной сохранности. По центру защитных валов с южной стороны городища сохранился проем, здесь некогда располагался въезд в город, а это был, несомненно, средневековый город. Еще в 1925 году городище раскапывалось Александром Константиновичем Буличем — первым директором Чистопольского краеведческого музея . Он же побывал и на «Ханском» кладбище. Булич вспоминал, что на кладбище он насчитал тогда около ста надмогильных памятников. С 2013 года в течении нескольких сезонов на городище работала Елабужская археологическая экспедиция, возглавляемая кандидатом исторических наук, деканом факультета татарской филологии Елабужского педагогического института Альбертом Зуферовичем Нигамаевым. Благодаря работе этой экспедиции можно с уверенностью говорить о том, что неподалеку от Джукетау-Жукотина располагался средневековый город, соперничающий со столицей Жукотинского княжества размерами, а, возможно, и красотой, и величием. Были найдены останки деревянных домов, хозяйственных построек, а также просто огромное количество (свыше 60 тысяч) фрагментов гончарной и лепной керамики, значительное количество предметов оружия ближнего и дальнего боя и защитного снаряжения воинов, и, конечно же, большое количество женских ювелирных украшений. Анализ находок показал, что все они относятся к домонгольской, дозолотоордынской эпохе. Экспедиция определила и время зарождения города — как и у нашего Жукотина-Джукетау это вторая половина X века, время появления и быстрого развития городов Волжской Булгарии. Интересно, что среди гончарной посуды почти не было находок керамики Джукетау, города — соперники? Экспедиция установила, что за пределами городища располагались три посада — селища, два из них имели свои некрополи. Таким образом, площадь всего города, с центральной укрепленной частью, тремя селищами и кладбищами достигала девяноста гектар — большой, просто огромный по средневековым меркам город. Увы, как и на территории Джукетау, слой золы в культурном слое говорил о том, что город подвергся нападению, причем жестокому — были найдены следы поспешных погребений, а также железные наконечники стрел, застрявшие в остатках полусгоревших бревен домов. Татаро-монгольское нашествие 1236 года оборвало историю города. Город не смог восстановиться, в отличие от Жукотина, который достиг своего расцвета именно в золотоордынский период. Более позднего культурного слоя на месте Староромашкинских селений Елабужская археологическая экспедиция обнаружить не смогла. Возможно, уцелевшие после битвы жители укрылись как раз на территории чистопольских селищ, ведь надмогильные памятники на мусульманском кладбище Чистополя говорят о том, что в на территории Чистополя и в золотоордынское время проживали люди. Я побывал на городище уже после того, как прочел отчет экспедиции Альберта Зуферовича и уже знал, что многочисленные раскопы и шурфы на месте городища и селищ не нашли следов проживания людей на этом месте после 1236 года. Стоя на городском валу и оглядывая далекий горизонт, словно видишь вдалеке стремительную лаву кочевников, летящую на беззащитные селища, видишь и толпы безоружных людей, бегущих под защиту укреплений городища, видишь городских ратников, хватающих свои луки и колчаны со стрелами и спешащих к городским стенам. Эти два потока смешиваются, слышны крики бегущих в панике людей, плач детей, воинские команды, но все они скоро тонут в глухом топоте копыт тысяч и тысяч коней. В поднимающемся облаке пыли меркнет солнце. Селища, по-видимому, были сметены сразу. Храпящие от дикой скачки кони, роняя пену с изорванных поводьями губ, вставали на дыбы на краю оврага, пытаясь остановить свой бешеный бег, но напор многотысячного войска был так силен, что первые ряды всадников летели под откос. Овраг задержал атаковавших. Судя по огромному количеству наконечников стрел, найденных на территории городища, перестрелка длилась долго. Но силы были не равны. Город пал.

Летописные источники не сохранили название города. Он не упоминается и в описании набегов русских дружин в XI — XII веках. Может быть потому, что он оставался в стороне от торговых путей, жителям города была дарована спокойная жизнь на протяжении нескольких веков. После разгрома 1236 года город больше не восстанавливался. Переселившиеся сюда из-за Волги в середине XIIV века татары-мишары, пришли «на пустошь», родовая связь прервалась. Топонимика тоже бессильна помочь выявить название города. Жители села иногда называют это место «Калюш», но название это дано уже в современное нам время из-за похожести местности, на которой располагался город, на туфлю или калошу с приподнятым носком.

Немало тайн еще хранят чистопольские земли. И, конечно же, нужно изыскивать средства на консервацию и сохранение площадей разрушающихся со временем городищ, на планомерное продолжение археологических изысканий, на поиск новых артефактов для пополнение коллекций музеев, иначе новые находки опять достанутся «черным копателям», на изучение нашей истории, ведь без знания наших корней, истории нашего рода. невозможно понять наше настоящее, а уж тем более строить будущее.

Для продвинутых читателей вот ссылка на отчет Елабужской археологической экспедиции https://cyberleninka.ru/article/n/staroromashkinskiy-..

Статья написана по материалам открытых источников и отражает точку зрения автора:

В поисках информации по нашему Чистополю я часто натыкаюсь, с моей точки зрения, на интереснейшие сведения по поселениям, некогда составлявшим Чистопольский уезд. Чаще всего, подивившись прочитанному, спешу дальше, к следующим документам, в надежде, что когда-нибудь, потом, вероятно, когда время будет, может быть вернусь к описанию этих сел и деревень. Вот в случае с поселением, ставшей впоследствии селом Остолоповым, критическая масса прочитанного стала слишком большой, чтобы ее таить в себе.

Что же такое — Остолопово. В булгарские времена восточнее современного села, на стрелке, образованной впадением речи Шенталка в Каму находилось большое поселение, образованное еще в домонгольскую эпоху, во времена Волжской Булгарии, это X-XI века. Находки, найденные при проведении раскопок, говорят о обширных торговых связях этого поселения с восточными и южными регионами. В культурном слое и объектах селища найдены многочисленные фрагменты керамики, в том числе и поливной, глиняные пряслица, ножи, железные накладки на конскую уздечку, наконечники стрел, части железных замков и ключи к ним, а также ювелирные изделия из стекла и поделочных камней — лазурита, янтаря и цветных металлов. Были найдены остатки деревянных домов с печами одинаковой конструкции. В промоинах и обвалах по берегу Камы хорошо видны остатки хозяйственных ям, по-видимому, служивших кладовыми. Прошлым летом наш известный краевед Георгий Иванович Лыков показывал мне это селище. Очень интересны остатки этих самых хозяйственных ям, прекрасно различаемые в осыпях берега по заполнившему ямы чернозему. Поскольку при раскопках, проводимых экспедицией Казанского университета в 90-х годах прошлого века, не обнаружились предметы, необходимые для обработки земли, а было найдено просто невообразимое количество предметов торговли, был сделан вывод, что раскопанное селище являлось торговой факторией, огромным торжищем, окруженным необходимой инфраструктурой — домами, складскими помещениями и помещениями для ночлега прибывающих для торговли людей.

Экспедиция пришла к выводу, что нашествие войск Батыя не пощадило богатую торговую факторию. Видимо, 1236 год был рубежом развития селища, после чего оно пришло в запустение на многие годы. Монументальная монография Рафика Насырова «Сельское расселение в Западном Закамье» не содержит сведений о каком-либо поселении в этих местах вплоть до середины XVII века. В Писцовой книге Казанского уезда Семена Волынского (1647-1656 г.г.) также не упоминаются ничьи владения в этой местности. Возможно, писцы были недобросовестны, скажете вы? Но нет, писцовая книга отводит сенные покосы по луговой стороне Камы против Сорочьего острова (так раньше назывался остров, что напротив деревни Сорочьи горы) размером в пять тысяч копен, (а с десятины, считалось, можно составить 20 копен), огромную территорию вдоль Камы, «Олексею Аристову с товарыщи, за 4 человеки». А еще выше по левой прибрежной полосе Камы в 1647 году было уже переписано «за Савою Тимофеевым сыном Аристова в вотчине село Новое Никольское, Жукотино то ж». Новое — это значит, что работников своих Савва Аристов привез из старого Никольского на пустошь — нежилое место, некогда бывшее поселением. К 1647 году в Новом Никольском, Жукотине то ж было уже 20 крестьянских дворов, в которых проживало 249 крепостных крестьян. Можно добавить, что если поселение названо селом — значит в нем уже стояла или строилась по благословению церковь. Видел кто-нибудь в Галактионово, а именно так сейчас называется поселок на месте исторического Жукотина, церковь? Я тоже не видел, а была.

Вернемся к селу Остолопово. Интересно понять, откуда у села такое, с первого взгляда, странное название, Остолопово. В «Списке населенных мест Казанской губернии» Илиодора Износкова, выпущенного в 1893 году, можно прочесть следующее: «По преданию жил на месте села татарский богатырь Осталып, со славою защищавший свою родину и свободу; он был убит русскими воинами после взятия Казани». По Износкову получается, что до 1552 года на месте села Остолопово было татарское поселение, хотя, конечно, легенду к делу не пришьёшь.

На страницах Всероссийского генеалогического форума можно найти запись о том, что село было основано помещиком Остолоповым в 1688 году. Через три года под угрозой судебной тяжбы (Остолопова обвиняли в укрывательстве беглых крестьян) помещик отказался от села в пользу Казанского Кизического монастыря. Но в известных мне книгах сведений о помещике Остолопове я не видел. Хотя, действительно, по переписи 1716 года остолоповские земли вместе с жителями числятся за Казанским Кизическим монастырем. Все 26 дворов с 287 жителями. Православные монастыри стали появляться в Казанской провинции сразу же после завоевания Казанского ханства Иваном IV, прозванным в народе «Грозным». Так основание Зилантова монастыря положено при самом взятии Казани в 1552 году самим царем Иоанном Грозным на месте, где стояло царское знамя и погребены русские воины, павшие при взятии Казани. В 1555 году возник Богородице-Успенский мужской монастырь в Свияжске. В 1556 году устроен Спасо-Преображенский монастырь в Казани, сделавшийся центром религиозной жизни бывшей мусульманской столицы. Они являлись оплотом господствующей религии и центрами крещения местного населения. Монастыри щедро наделялись свободными и не всегда свободными землями в лучших местах. Получали они также в свою собственность и рыбные ловли (право на исключительный вылов рыбы в водоемах или указанных местах Волги и Камы, и угодья для сенных покосов, и водяные мельницы-мутовки, и дачи со строевым лесом. Казанский Кизический монастырь появился значительно позже. Основание монастыря связано с очередной эпидемией – на этот раз «трясовичной болезни», лихорадки, начавшейся в 1687 г. Митрополит Казанский Адриан, будущий Патриарх Всея Руси, принял решение поставить церковь во имя Девяти мучеников Кизических на месте встречи Седмиозерной иконы. Мученики Кизические почитались как целители от лихорадки. Большое количество больных стекалось в этот храм, многие получали исцеление. Храм стал особо почитаться в народе. Тогда было решено преобразовать приходской храм в мужскую обитель, посвящённую Пресвятой Богородице и Девяточисленным мученикам Кизическим. В числе жалованных монастырю поместий были и угодья на берегу Камы. Всего накануне реформы 1764 года, секуляризации монастырских земель, Кизическая обитель имела 56,5 десятин земли, 78 десятин леса, а также: сенных покосов – 757 копен, 2 рыбных ловли, 1 мельницу (десятина — это чуть больше гектара). Но в в результате реформы 1764 году «населенные владения» у монастыря были отобраны и переданы в полное ведение Коллегии Экономии. Остолоповские крестьяне стали государственными, или дворцовыми.

Примечательно, что наше Остолопово было не единственным. В Весьегонском уезде Тверской губернии также имелось поселение Остолопово. Но это уже исконно русские земли, не о каком богатыре Осталыпе речи тут быть не может. Заглянем в толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. В нем остолоп — это «рослый, неуклюжий и глупый человек, глупый верзила». Как видим, ничего загадочного. В писцовой книге 1628-1629 г.г. упоминается как «пустошь Осталопово, что было сельцо». По какой причине опустело поселение — неизвестно. Так, может, семья переселенцев, родом из Тверского Остолопова появилась в середине XVII века на пустоши вблизи Камы, а это было время интенсивного освоения пустующих земель Закамья, и, прельстившись плодородными землями, рыбными озерами, и фантастически красивым видом, открывавшимся с крутояра, решила основать здесь свой починок, названный в память о прежней деревне — Остолоповым?

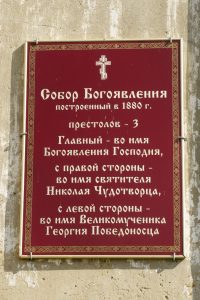

Дальше опять из «Списка населенных мест…» Износкова. «Церковь в селе во имя Богоявления Господня, с приделами св. Николая и великомученика Георгия; построена в 1882 году Чистопольским купцом Егором (Георгием) Ивановичем Чукашевым (так в оригинале), уроженцем села Рыбная слобода. До постройки каменной церкви в селе была деревянная, тоже во имя Богоявления Господня. Эта церковь была перевезена на плоту из камского села Горицы вместе с резаным образом св. Николая. (Этот образ, величиной в полный человеческий рост, собирал после большое число богомольцев и почитался чудотворным). С 1860 года в селе существует сельское начальное училище. В весеннее время быстрота камских вод против Остолопова, заносит в реку Шенталу суда и подчалки, вывод которых на фарватер Камы доставляет жителям села заработок. 150 женщин Остолопова занимаются пряжею шерсти, из них около 50 — тканьем поясьев; это занятие заимствовали они от крестьян села Алексеевского. Кроме того двое мужчин в селе занимаются кузнечным промыслом. Село часто опустошается пожарами. Дворов в селе 292. Жителей 862 мужчин и 969 женщин, русские, православные, бывшие монастырские крестьяне. Земельный надел крестьян 4766,8 десятин (почти 4800 гектар, кто это сказал, что крестьяне до революции были малоземельные?).» Напомню, это «Список..» 1893 года. Кроме того в 1873 г. открылось земское училище, для которого на средства сельского общества и попечителя Егора Ивановича Чукашева был построен собственный дом с помещением для учительницы. В 1893 году была открыта женская школа грамоты. К началу XX века в селе функционировали пристань, казенная винная и четыре мелочные лавки. В 1967 году село Остолопово было переименовано в Речное.

Статья написана по материалам открытой печати и представляет мнение автора:

Рассказал читателям историю возникновения села Остолопово и тут же получил просьбу поделиться и историей села Саконы. Но прежде хочу извиниться за ошибку в предыдущей статье. Село Остолопово, так же как и село Саконы относилось к Алексеевской волости Лаишевского, а не Чистопольского уезда, как это ни странно. А разгадка проста. Казанскому царству Ивана Грозного в наследство от Казанского ханства Сафа-Гирея досталось административное деление, основанное на разделении по «даругам». Этим словом еще ранее у монголов обозначался чиновник, наместник на определенной местности, который давит, прикладывает печать на разрешительные документы. По местности, подконтрольной этому чиновнику, проходил тракт, соединявший соседние провинции, который впоследствии и стали называть «дорогой». Через территории Лаишевского уезда когда-то проходил древний Ногайский тракт, дорога, которая соединяла Казань со столицей Золотой Орды — Сарайчиком. Она шла из Казани примерно по нынешнему Оренбургскому тракту мимо Лаишева до исчезнувшего города Кашан, затем через Кашанский перевоз уходила на юг мимо разрушенного Булгара в сторону Сарайчика, ныне затопленного Волгоградским водохранилищем. Вот поселения, находящиеся вблизи Ногайской дороги и входили в соответствующие уезды — Лаишевский, Спасский.

Нашел только одну версию происхождения названия села, но, честно говоря, она меня не убедила. Вот, что пишет по этому поводу знакомый вам Илиодор Износков в «Списке населенных мест Казанской губернии…»: «Название села, как видно из известной рукописной заметки Н.И. Золотницкого, напоминает имя Скифского народа Саков. Церковь в селе деревянная, построена в 1865 году во имя Архистратига Михаила с приделом Василию Великому на месте деревянной же, построенной в 1700 году. Дворов 150. Жителей 384 мужчин и 497 женщин, русские, часть старообрядцы. Бывшие крепостные ротмистра Алексея Ивановича Сахарова и князя А.А. Визапурского. Поморцев-брачников — 69 мужчин, 78 женщин, безбрачников — 28 мужчин, 32 женщины, (почти четверть населения, и это только заявившие о своем состоянии в расколе, это очень много). В селе имеется церковно-приходская школа, построенная в 1849 году. 10 женщин занимается пряжею шерсти, это занятие они заимствовали от крестьян села Алексеевское. 3 мужчины заняты кирпичным производством, еще 3 мужчины — штукатурным промыслом. Земельный надел общины — 1053,5 десятины».

Рафик Насыров в своей великолепной монографии о заселении Закамья относит появление поселения на месте Сакон еще до 1646 года, даже приводит его название — Кулабердеево. Действительно, на карте Казанской губернии из атласа Вильбрехта 1800 года можно видеть на этом месте село (обозначена церковь) Кулаберда, а названии которого ясно слышатся тюркские корни. На более поздних картах можно видеть и название Архангельское — Саканы то ж. Р.Г. Насыров считает, что Кулабердеево, так же как и соседнее Остолопово, являлось вотчиной Казанского Кизического монастыря.

Однако совсем недавно мне попалась «Летопись Воскресенской церкви села Алексеевского». Надо сказать, алексеевцам повезло, что существует документ, столь подробно и полно описывающий историю появления села. Документ замечателен уже тем, что в нем содержится множество фамилий и дается описание жизнедеятельности селян, занятий различными промыслами, особенности говора, быта, и это не говоря уже о летописи самой церкви. Кроме описания самого Алексеевского в «Летописи…» рассказывается и о появлении соседних поселений, в том числе и о Саконах. Так основателем Алексеевского «был ближний боярин, губернатор Казанский и Астраханский, Петр Матвеевич Апраксин, в начале 18 века устроивший новую вотчину, село Алексеевское, – из переведенных сюда из других его вотчин крестьян, а по преданию и из беглых всякого звания людей». Чуть далее мы читаем: «Г. Апраксин, кроме села Алексеевского, основал еще два села на своей новозаводной вотчине из крестьян, переведенных им из своих вотчин, находившихся во внутренних губерниях, а именно: Лебяжье, заселенное Касимовскими крестьянами и Саконы». Управляющий новыми поместьями, приказной его, – Апраксина человек Петр Басов, «конечно не без ведома своего господина, принимал в Алексеевскую вотчину всех приходящих, кто бы они ни были, беглые ли солдаты или крестьяне, или даже каторжники, всех приютила Алексеевская вотчина, и всех обращала в крепостных Апраксинских крестьян, чем значительно увеличивалось село, а вместе с тем, увеличивалась и рабочая сила…Перечисленные выше вольные поселенцы, беглые сомнительного поведения, каторжники и разбойники, хотя и сделались крепостными крестьянами Апраксина, но от своих укоренившихся дурных привычек вдруг отстать не могли, а потому кое-как отбывая днем барщину, по ночам они занимались разбойническим промыслом, на что вотчинным управлением, почему то не обращалось должного внимания. А от этого произошло то, что эти разбойники не только сами не превратились в мирных поселян, но привлекли в свой легкий промысел многих из мирных крестьян. И сделалось, с тех пор, село Алексеевское скопом воров, разбойников и даже убийц, а потому весьма опасным для всякого проезжего, более или менее зажиточного. И этот разбойничий промысел держался здесь не менее целого столетия, то ослабевая, то усиливаясь и выдвигая из своей среды особо заметные личности, память о которых сохранилась до настоящего времени. Вот почему прадед Евгения Прохорова, моего подписчика, просившего рассказать историю появления Сакон, говорил, что они «из разбойников».

После Апраксина помещиком здешней вотчины, в том числе и Сакон, был известный владелец чугунолитейных заводов Демидов. Так в «Сборнике по истории Казанского края…» я нашел выписку, из которой следует, что Прокофий Акинфиевич Демидов, дворянин, владелец уральских литейных заводов имел в собственности вотчину на Ногайском тракте: село Новоспасское — 55 душ, село Лебяжье — 398 душ, село Алексеевское — 703 души, село Архангельское, Калубердо то ж — 306 душ. Этот документ составлен в 1773-1775 годах. Ну, и чтобы два раза не вставать, скажу, что кроме этих вотчин Прокофий Акинфиевич Демидов владел еще и поместьями по Зюрейской дороге, а это уже Чистопольский уезд. В число его вотчин входило село Воскресенское, Змиево Городище то ж, 69 душ. Это наше Змиево.