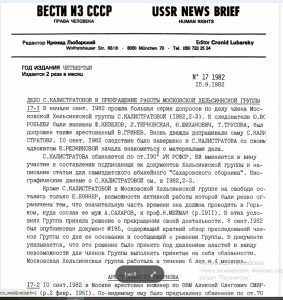

Вперед назад за зелеными кроликами (тугриками)

#нашчистополь #красивыйчистополь

Все-таки интернет — великая вещь.

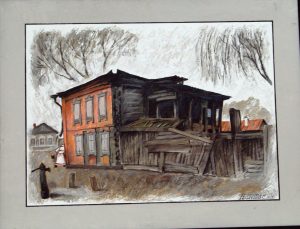

Думаю, все горожане с болью в сердце наблюдают за разрушающимися памятниками старины нашего города, признанными и непризнанными, но, по своей сути, являющимися объектами культурного наследия. А уж зданиями, формирующими аутентичную застройку уездного купеческого города — они точно являются. Всем нам много лет рассказывали о Проекте поддержки развития малых городов, о добром дедушке, который вот-вот придет, и даст денег на реконструкцию. Составлялись списки, озвучивались перечни зданий, перечни новых музеев, радостно потирались руки… Сначала в роли Деда Мороза выступал МВФ, потом один из банков БРИКС. Ну, не сегодня, так, точно, завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра, но дождь из долларов, или евро, а может и юаней на Чистополь прольется. И тогда..! За эти годы, насколько помню — с 2014, уже 10 лет прошло, здания приходили в упадок, ветшали и рушились. Некоторые из них даже вылетали из списка по причине невозможности фасадной реставрации из-за плохого состояния, читай — аварийного. Эти здания было проще снести, чем отреставрировать. И вот, бродя по просторам интернета натыкаюсь на статью. «Банк БРИКС одобрил проект поддержки развития малых городов в РФ на 205 млн евро». Уря-я, все-таки свершилось! Смотрю на название сайта — tass.ru — государственная интернет-газета, нет причины не верить. Смотрю на дату — 1 июля 2020 года. А деньги-то тогда где?

Читаю дальше. «Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление России суверенного займа в размере €205 млн на социально-экономическое развитие, продвижение и сохранение культурного наследия восьми малых городов, имеющих историческое значение». Ну, да, это, должно быть, про нас. Еще дальше. «Как уточнил корреспонденту ТАСС вице-президент НБР Владимир Казбеков, одобренный проект по финансированию инфраструктуры российских малых городов и поселений с историческим наследием — логичное продолжение аналогичного первого проекта, реализуемого банком совместно с Министерством культуры РФ с 2018 года. Для участия в новом проекте отобрано восемь малых городов — Азов, Белёв, Галич, Елец, Зарайск, Касимов, Кинешма и Шуя». Ничего не понял — где же мы? Загадочные слова — «новый проект». Пытаюсь понять. «Это станет серьезным дополнением к списку городов, в которых уже началась реализация «первой очереди» проекта. В нее входят Торжок, Выборг, Гороховец, Чистополь, Ростов Великий, Суздаль, Старая Русса, Арзамас и Тутаев», — сообщил он (вице-президент). Ага, вот он, наш список, помню. « Банк БРИКС уже выделял средства на первый проект развития ряда малых городов с историческим наследием. Это было в мае 2018 года, тогда России перечислили 220 миллионов долларов».

Вот оно как. Значит, мы были первоочередниками, и свое финансирование уже получили еще в 2018 году. Поскольку, мы, видимо, уже все запланированное отреставрировали и восстановили, во вторую очередь, или второй проект, мы не попали, впрочем, как и наши соседи по «нашему» списку. (Интересно было бы посмотреть на эти города). Сочувствую Азову, Белеву, Галичу, Ельцу, Зарайску, Касимову, Кинешме и Шуе — участникам «нового проекта». Пусть приедут, посмотрят на наш Чистополь, участника «первой очереди проекта». А слова-то какие правильные. «Проект предусматривает не только комплексное улучшение городской среды и инфраструктуры, но также восстановление исторических объектов, повышение туристической привлекательности, создание условий для развития малого и среднего бизнеса. Идет подготовка списка объектов, восстановление которых может быть профинансировано. Интересные и перспективные объекты есть в каждом из городов», — уточнил вице-президент НБР Владимир Казбеков.

Сильно похоже, что проект БРИКС, на который было возложено столько надежд, проплыл мимо Чистополя. Теперь, видимо, нам будут рассказывать о новом проекте, рассчитанным до 2030 года — это «Национальный проект развития малых городов».

«Особое внимание уделяется развитию малых городов и исторических поселений ( к слову, границы «Исторического поселения Чистополь, поселения федерального значения, насколько я знаю, до сих пор не утверждены). Многие проекты там реализуют по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — благодаря ему улучшается облик населённых пунктов, создаются новые места для отдыха и занятий спортом, туристические маршруты. Конкурс проходит с 2018 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За это время в регионах уже благоустроены более 700 территорий, в том числе парки, улицы и пешеходные зоны, набережные и площади. «Это даёт импульс для развития малого и среднего предпринимательства, появляются новые рабочие места, что качественно меняет условия и образ жизни людей. Они остаются жить и работать в небольших городах», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.» Это цитата из центральной прессы, и она нам до боли знакома.

Вот, похоже, в рамках этого проекта в Чистополе появился нижний парк «Набережная Кама» (есть среди читателей преподаватели русского языка?), городской бульвар по К.Маркса, новый облик центральной площади и сегодня активно достраиваемая «Набережная завтрашнего дня» под названием «Глагол». В рамках этого проекта выигран и тендер на реконструкцию центральной части города — улицы Ленина. Будем посмотреть. Предыдущие исполнения обсуждаемых с горожанами проектов дают поводы для скепсиса.

Главного в проекте я так и не нашел. Не нашел финансирования реконструкции зданий, формирующих архитектурный облик исторической застройки центральной части города. Похоже, спасение утопающих, как всегда, дело рук самих утопающих. Иначе, будем жить в городе с хорошими дорогами, заасфальтированными дворами, что, конечно же, тоже важно, благоустроенными парками, скверами, набережными, что тоже неплохо, если не обсуждать сейчас их внешний вид, но…Как же сам Чистополь, бывшая столица хлебного Закамья? Сохранит ли исторический центр свой внешний вид уездного купеческого города, вернее, сегодня впору спросить, сможет ли он его восстановить?

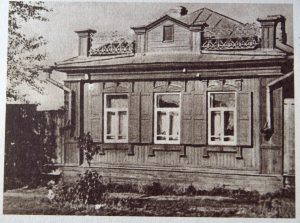

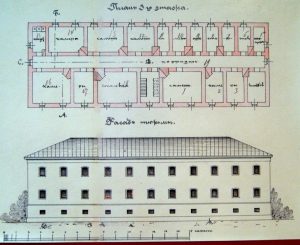

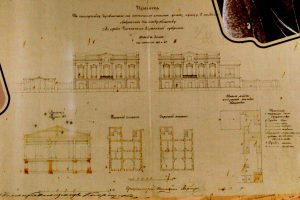

На фотографиях ОКН, входящие в первоначальный перечень зданий, реконструкция которых планировалась по программе, финансируемой НБР БРИКС.

Оставь же землю. Время плыть без курса.

Крошиться камень, ложь бормочет тускло.

Но, как свидетель выживший, искусство

Буравит взглядом снега круговерть.

Бредут в моря на ощупь устья снова.

Взрывает злак мощь ледяного крова.

И лёгкое бессмысленное слово

Звучит вдали отчётливей, чем смерть.

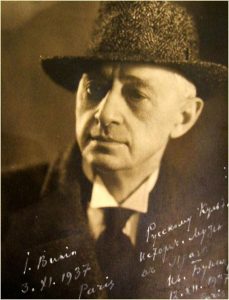

Томас Венцловы «Памяти поэта». Перевод Иосифа Бродского:

Как это было.

#нашчистополь

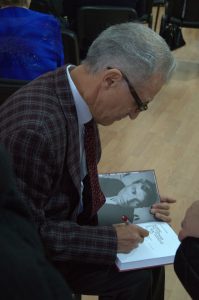

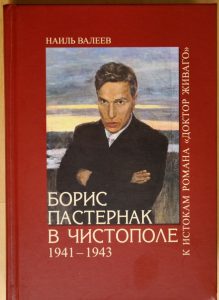

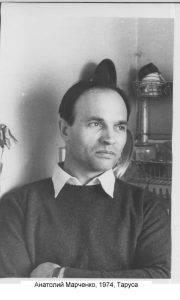

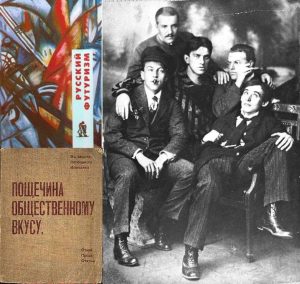

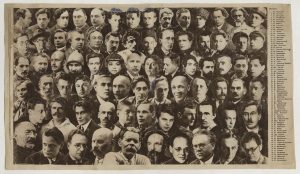

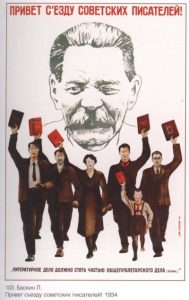

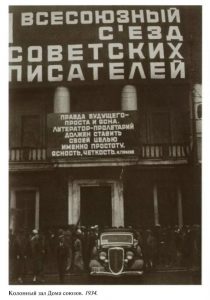

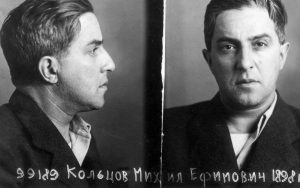

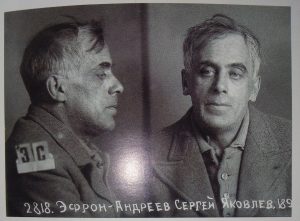

Вчера в большом зале Музейно-выставочного комплекса Музей-Заповедник Чистопольский-Государственный прошла презентация новой книги Н. М. Валеева «Борис Пастернак в Чистополе. 1941-1943». О книге, безусловно, будут говорить, будут спорить. Будут и гневные отклики, да, собственно, они уже есть, докатываются даже до меня — многие литературоведы, исследователи творчества Бориса Леонидовича имеют на «роман века», как его вчера называли, свое мнение. И это правильно — искусство всегда субъективно. В спорах рождается истина. Ах, если бы только в спорах. Но, что странно, а может, и обычно, книгу-то Наиля Мансуровича Валеева, его оппоненты еще и не читали. Прочтите, это книга уникальна уже тем, что в ней собрано огромное количество документов, свидетелей той военной поры, когда Чистополь превратился в филиал Союза писателей СССР. Еще одна очень важная сторона нового исследования «пастернаковского сидения» в Чистополе — новый взгляд на разношерстную колонию писателей и поэтов, которые волею судьбы, а вернее, войны, оказались в нашем городе. Это взгляд беспристрастного критика, искреннего и честного человека, который, вероятно, впервые, на страницах печатного издания, прилюдно развенчивает миф о «великих, значительных, признанных и успешных» писателях, на два года запертых в Чистополе. Успешных — да, но какой ценой и какими средствами? Послушность воле функционеров от литературы, послушность следования постулатам соцреализма — вот цена их успешности.

Цитата из книги. «Наверное, Асеев и другие понимали подлинное величие Пастернака. Их наследие преходяще, осталось только на страницах литературы как маленькая вешка, известная лишь узким специалистам. Пастернак же — классик мировой литературы, навсегда, его имя известно каждому интеллигентному человеку… Его заслуженная поэтическая слава вызывала жуткую зависть у многих коллег, пристроившихся к государственной кормушке и имевших квартиры и дачи с обслугой, огромные гонорары. премии и награды. Это особенно отчетливо проявилось в дни Нобелевской вакханалии вокруг Пастернака, когда СУРКОВЫ-ОШАНИНЫ-АСЕЕВЫ (выделено мной, все «чистопольцы») и иже с ними с радостью травили выдающегося поэта. Каждый из них считал себя гением, а Пастернака при каждой возможности старались выставить на посмешище, как юродивого, не от мира сего. Но время все расставило по своим местам.

Да, нет. Время не все расставило по своим местам. По-прежнему можно слышать преувеличенные оценки творчества тех, кто прятался за мантией поэта, по-прежнему звучат слова «великие, значимые, известные всему миру и стране». Мне кажется, надо помнить, как это было.

И еще. Есть великолепный ресурс, который я с удовольствием читаю и слушаю. называется «Старое Радио». Буквально вчера на его страничке я услышал голос современника Бориса Леонидовича, человека, жившего и творившего в ту же эпоху, пусть более молодого, но, несомненно, Поэта, несомненно Гражданина своей страны Поэта и Гражданина с большой буквы. Это Александр Галич говорил о Пастернаке. Называется сюжет — «Десять минут счастья».

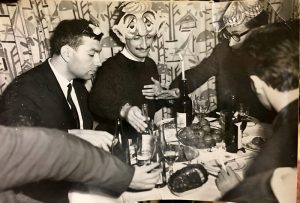

А поводом была фотография. Эта фотография была снята 28 октября 1958, в тот день, когда Пастернак узнал, что получил Нобелевскую премию. Было чудесное застолье, пили вино, угощались тбилисскими фруктами, и, смеясь, обсуждали, что нужно шить фрак.. А через 10 минут в этот счастливый мир, запечатленный на фото, войдет Федин и скажет, что Пастернак должен прийти на дачу к Поликарпову, который объявит ему, что по решению советского правительства он должен отказаться от премии. http://svidetel.su/audio/1806

Так это было.

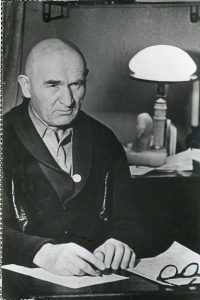

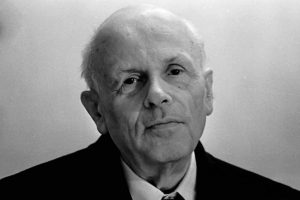

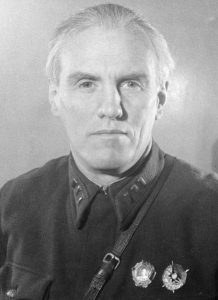

Федин Константин Александрович — в 1941-1943 годах уполномоченный Союза советских писателей СССР в Чистополе. Именно так звучала в приказе его должность. С 1947 по 1955 годы Федин — руководитель секции прозы, а затем председатель правления (1955—1959) Московского отделения Союза писателей СССР. Первый секретарь (1959—1971) и председатель правления (1971—1977) СП СССР.

Поликарпов Дмитрий Алексеевич. Советский партийный и государственный деятель, заведующий отделом культуры ЦК КПСС

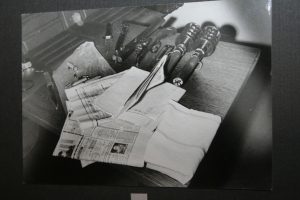

P. S. На фотографиях мои зарисовки из зала. Парадных фотографий делать не люблю:

Приглашение к разговору — 2

#нашчистополь #романвека

Почему такое название? Просто потому, что хочется откровенного разговора о романе Бориса Леонидовича Пастернака — «Доктор Живаго». А приглашение-2 потому, что первое приглашение к разговору уже было, было после прекрасного спектакля «Мне имя Марина», созданного двумя Иринами — Ириной Пискуновой, режиссером спектакля, и Ириной Тякмаевой Ирина Тякмаева, блестяще воплотившей на чистопольской сцене образ Марины Цветаевой. В тот раз к разговору подключились многие любители поэзии, ценители творчества Марины Ивановны и исследователи ее непростой жизни. Было очень интересно.

Цветаева и Пастернак — два равновеликих поэта, два, бесспорно, гения стихотворной строки, две звезды на поэтическом небосклоне. Строки Цветаевой о Борисе Леонидовиче: «Думаю, дар огромен…Пастернак — большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих было. некоторые есть, он один будет». Но это все поэзия, поэзия. А хотелось бы поговорить о прозе.

Сейчас меня побьют, но я все-таки скажу свое мнение, хотя это может быть, сознаю, и признание в собственном невежестве.

Я, конечно, прочел «Доктора Живаго», прочел в 88 году. Это был, конечно, журнал «Новый мир», носитель свободных мнений. Тогда о романе заговорили все, тогда стала известна подноготная гонений на писателя, попавшего из-за него в опалу. Тогда мы все, или почти все считали, что страна движется к свободному демократическому обществу, что можно свободно, не боясь, говорить о том, что ты думаешь. Говорить не на кухне своим друзьям, а на улицах, в обществе незнакомых людей. Говорить, спорить, горячиться и доказывать. Это было наслаждение — искать истину. Искать свободно и безнаказанно.

Читал я не быстро — роман оказался тяжелый, непростой. И, хотя я знал вкратце его содержание, продирался через его страницы с большим трудом. Обилие отвлечений меня путало. Стихотворные строки, пронизывающие роман, казались мне ненужными. Возможно, бешеный ритм жизни той поры, интересная работа, занимавшая все время, возраст, не предполагавший философского спокойствия и неспешного раздумья над смыслами, зашифрованными, спрятанными в романе, все это не позволило не только насладиться чтением, но и прочувствовать гениальность «романа века», как его иногда называют. Уже появились «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, буквально, проглоченные мной с гораздо большим интересом, вновь заговорили и извлекли на свет «Матренин двор» Солженицына, напечатанный в далеком 63-м году, в том же, спасибо ему, «Новом мире». Повести страшной, пронзительной и способной потрясти читателя до глубины души. Короче говоря, не сложилось у меня впечатление, что «Доктор Живаго» — эпохальный роман.

Но, Пастернак и Чистополь. Это же невероятно. Он здесь жил. Он здесь работал. Он здесь писал, переводил, создавал. Здесь он собирал материал к роману, насыщался впечатлениями от живых свидетелей эпохи, как это ни громко сказано. Здесь, в Чистополе, его музей. Может я ничего не понял в романе? Обычно я стараюсь прислушиваться к мнению профессионалов. А профессионалы, работающие в Музее Пастернака, профессионалы, которых я чту и уважаю, говорили мне, что роман «Доктор Живаго» действительно велик, но не дается тому, кто решил прочесть его впопыхах, не то это чтиво.

Но, вот один пример. Собираясь на презентацию книги Наиля Мансуровича Валеева «Борис Пастернак в Чистополе», я позвонил своему приятелю, чтобы пригласить его на встречу. В его голосе энтузиазма не было. Нет, он эрудированный человек, его интересно слушать, с ним интересно говорить. И роман он, как когда-то и я, прочел. Но… «Как ты думаешь, сколько человек из пришедших на презентацию, прочли сам роман?» — неожиданно спросил он. Я предположил, что уж половина-то пришедших точно прочла. Он оказался бОльшим пессимистом.

Еще один пример. Совсем недавно прогуливались мы по нашему Чистополю с еще одним публичным человеком, известным журналистом, лауреатом премии «Тэфи». Разговор зашел и о новой книге Наиля Мансуровича, обоим нам хорошо знакомого. В широте кругозора, прекрасном образовании, эрудиции, в умении мыслить, в точности изложения, моему собеседнику отказать нельзя, но, говоря о романе он осторожно высказался в том плане, что роман не каждому дается. Вот и ему, как и мне, «не зашло», как это сейчас очень точно называется. Может быть из-за того же стремительного ритма жизни, съедающего все свободное время. Нет, значимости этого произведения, его воздействия на читающую, слышите — читающую! публику он, конечно, не отвергал. Но — «не зашло». Возможно, «Доктора Живаго» надо было читать, отрешившись от повседневной суеты, закрывшись в комнате с плотно зашторенным окном и выкинув из головы мысли о окружающих бедах и надвигающихся проблемах? Но разве такое возможно думающему человеку?

Каюсь, к презентации я не успел полностью прочесть подаренную мне автором книгу. Так сложилось, что у меня последнее время в чтении сразу две, а то и три произведения. Хочется многое успеть, многое сделать. Но даже та часть, которую я успел прочесть, открыла мне глаза на многое в понимании той страшной эпохи. О некоторых мыслях и выводах автора применительно к «великим и всемирно известным» я рассказал в предыдущем посте, а вот об отношении современников, вернее современника Бориса Леонидовича, которого сам Пастернак ценил и уважал за талант и умение писать, пожалуй, стоит рассказать. Речь идет о отзыве Александра Гладкова на роман «Доктор Живаго». Борис Леонидович в свой чистопольский период был очень дружен с Александром Константиновичем. Да и позже, в Москве, они не раз встречались, вместе проводили время за неспешными беседами, вместе смотрели на сцене Центрального Театра Красной Армии постановку пьесы Гладкова «Давным-давно», можно сказать, дружили. Так вот. Гладков о романе Пастернака высказался предельно откровенно.

Цитата из отзыва Гладкова, которую привел и Наиль Мансурович Валеев в своей книге, простите, что большая, но это важно.

«В «Докторе Живаго» есть удивительные страницы, но насколько бы их было больше, если бы автор не тужился сочинить именно роман, а написал бы широко и свободно о себе, своем времени, своей жизни.

Пастернак рассматривал «Доктора Живаго» как свое главное и в каком-то смысле итоговое произведение, и естественно, что роман вобрал в себя весь художественный и интеллектуальный опыт писателя…

Мне кажется, что беда Б.Л. в неверном выборе жанра для того большого сочинения в прозе, к которому его так тянуло всю жизнь. Вместо того, чтобы, как Толстой, самому найти естественную и единственную для себя форму большого эпического произведения, или, как Герцен, создать свою неповторимую и сложную по форме книгу-исповедь, Б.Л. взял форму, чуждую своей индивидуальности. ..Вероятно, Б.Л. хотел написать именно роман для того, чтобы его книга нашла более широкую и, так сказать, более демократическую аудиторию, чем труд исповеднически-философский или чисто мемуарный… Б.Л., желая высказать в прозе свои заветные мысли и наблюдения, но избрав для этого форму традиционного романа, так сказать, для завоевания галерки, пал жертвой ложного стремления к занимательности, доступной драматичности, фабульности.

Все национально-русское в романе как-то искусственно сгущено и почти стилизовано… Это почти условная и очень экзотическая Россия самоваров, религиозных праздников, рождественских елок, ночных бесконечных бесед; стилизованная эссенция России. Не потому ли так велик был успех книги за границей? Она вышла к тому времени, когда к традиционной загадке «славянская душа» прибавилась загадка большевистской России, выигравшей страшную войну и еще одна суперзагадка культа Сталина. Принятая за ответ на эти загадки-вопросы, книга не отвечает по-настоящему ни на один из них. Ни одна из сторон русской жизни описанного времени не показана в ней верно и полно…

Пастернак написал отличную прозу, но прозу иного рода, в жанре же традиционного романа он потерпел обидное поражение.

Много можно сказать об этой необычайной книге, такой внутренне противоречивой, пестрой и ненужно-сложной. Как писательский поступок, она мужественна и героична, моральные предпосылки ее безукоризненны, но художественный результат — двусмыслен и спорен.»

Вот подписываюсь под этими словами полностью. Ни прибавить, ни убавить! И пускай я с галерки, но, тем не менее, и для нее роман во многом сложен. А партер, скажете вы. Ведь именно партер предназначен для знатоков и ценителей литературы. Что говорит партер? Но, оглянитесь вокруг, много ли истинных авторитетов, действительных экспертов и подлинных литературных эрудитов занимают там места? Сколько в этих мягких и удобных креслах уселось людей, желающих приобщиться к избранным мастерам прозы, посверкать в отблеске чужой славы. Сколько их, следуя велению, нет, не времени и не своей совести, а услышав указания, почуяв намеки и разглядев шевеление бровей руководителей всех рангов, послушно откликаются своим, мягко говоря, творчеством. Как выяснилось, в наше время, впрочем, как и во все времена, чтобы оказаться в партере надобнее быть не талантливым, а пробивным, уметь толкаться локтями и говорить в нужном месте, в нужное время, нужные слова.

Те, кто на галерке, те, по крайней мере, честнее. Как минимум уважения заслуживает произведение, о котором пишут и говорят вот уже почти восемьдесят лет. Его можно не понять, вернее, не принять, но отрицать воздействие, которое роман «Доктор Живаго» оказал на широкие круги советских (все мы родом из СССР) и, что не менее важно, иностранных читателей, невозможно.

И еще одна цитата Александра Гладкова. « Будем же любить своих избранников зрячей и не рабской любовью: это тоже один из его (Пастернака) великих уроков»:

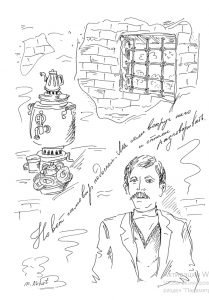

Кандальный звон. История одной ошибки.

#нашчистополь #экскурсиипочистополю

Как-то раз ходили мы с приехавшими из Казани гостями нашего города по местам, с которых начинался Чистополь. К счастью, маленький кусочек старого города, с его кривыми улочками и переулками, сохранился, находится он в районе бывшего Узенького переулка, сегодня — Демьяна Бедного. Когда-то улицы нашего города не отличались современной прямолинейностью, но пожар, бушевавший в Чистополе в конце 1790-х, уничтожил центральную часть, и, не было бы счастья, да несчастье помогло — сегодня в центре мы видим перспективу современных улиц. Спустились мы и на, пожалуй, единственную улицу, сохранившую свое первоначальное название до нашего времени — на Кузнечную. Рассказываю, откуда взялось ее название, чем занимались жители Кузнечной (хотя и так понятно чем), показываю сохранившийся фрагмент булыжной мостовой, что на перекрестке Солдатской и Кузнечной, рассматриваем наличники на доме Серебрякова, поверьте, есть на что посмотреть, и вдруг одна дама говорит: «Что-то мне не по себе, как-то поплохело». «Что случилось?», — спрашиваю. «Кровью пахнет, страданиями», — отвечает она. И тут я вспоминаю, что почти до конца XIX века каторжан гнали по этапу, закованных в кандалы. Снимали их только перед этапными тюрьмами. А знающий все о Чистополе Рафаил Хамитович Хисамов рассказывал мне, что у кузнеца Серебрякова был патент на перековку узников. Неужели страдания кандальников стопятидесятилетней давности мистическим образом отозвались в душе моей гостьи? Но почему кандалы с узников снимали так далеко от тюремного замка? Да и главная дорога из Казани до середины XIX века шла совсем в другом месте. Пришлось опять обращаться к Рафаилу Хамитовичу. Так что, автором этой статьи вы смело можете считать его, а мне оставьте роль переписчика.

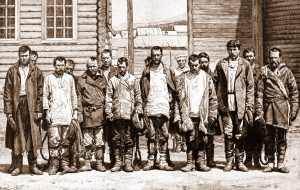

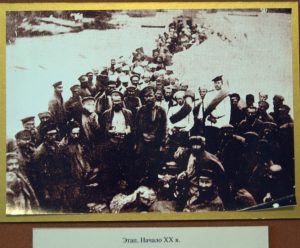

Но, сначала о Великом кандальном пути, был и такой в истории России. До начала пароходной эры высланные за Урал-камень, в Сибирь, приговоренные к каторге, к исправительным работам, хотя нет, такого темина до середины XIX века, до реформ Александра II не существовало, работа предполагала не исправление, а именно наказание провинившегося, нарушителя закона, так вот, приговоренные каторжники шли до мест своего заключения пешим порядком. Первыми ссыльными считаются полсотни жителей Углича, обвиненных по делу об убийстве царевича Дмитрия . В 1592 году их сослали за Урал строить Пелымский острог. С ними следовал колокол, который набатным звоном собрал горожан на площадь, после чего и начались волнения. Согласно приказу Василия Шуйского, колокол, как подстрекателя народного бунта, сбросили с колокольни, вырвали язык, отрубили «ухо», за которое колокол подвешивается к балке, наказали принародно на площади 12 ударами плетей и выслали в Сибирь. Вообще-то, печально знаменитый кандальный путь не проходил через наш Чистополь. Тракт шел из Москвы через Нижний Новгород, Казань, Осу, Пермь, Тюмень, Тобольск, Иркутск, до Верхнеудинска и Нерчинска. Но подтвержденное документами существование этапных изб в Булдыре и Старо-Шешминске неопровержимо свидетельствует о том, что и через наш город проходило одно из ответвлений этого пути.

До появления регулярного пароходного сообщения между городами, существовал только один способ передвижения ссыльных — пеший, и путь к месту поселения или каторжных работ занимал иногда до двух лет. Интересно проследить появление современных мемов. По Уложению о наказаниях в Российской империи ссылка преступников делилась на два вида — «в отдалённые места» (Восточная Сибирь и Забайкалье) и «в места, не столь отдалённые» (Урал, Западная Сибирь и Кавказ). В нем же впервые за партией заключенных законодательно был закреплен термин «этап», от французского «еtape» — шаг, ступень, любили наши дворяне французский язык.

По этапу арестанты того времени шли в цепях. До реформы Сперанского 1822 года, все арестанты, приговорённые по суду на каторжные работы, а также бродяги должны были быть постоянно закованными в оковы — ножные и ручные (прообраз наручников) кандалы. Исключением из этого правила были лица привилегированных сословий, ссыльные, а также женщины и дети. Эти категории шли без оков на ногах, на них были лишь ручные кандалы. Все арестанты приковывались за руку к общей цепи, формировавшейся без учета пола и возраста. Ссыльные мужчины, лишённые всех прав состояния, а также бродяги отправлялись по этапу с выбритой правой половиной головы. Опасным преступникам жгли клейма на лбу и щеках — «Кот» (каторжник), «Г» (грабитель), «В» (вор). Широко практиковалось также вырезание ноздрей. Из указа императрицы Елизаветы 1754 года: «Колодникам мужеска пола ноздри вырезать и знаки ставить положено в томъ разсуждении, чтобы они из ссылки побегов чинить не дерзали». Реформа Сперанского 1822 года смягчила «кандальную практику». Ноги теперь заковывали только мужчинам. С кандалами обязательно выдавались подкандальники и подвязки. Оковы не подгонялись, они изготавливались трёх размеров: на большой, средний и малый рост. В 1824 года появился знаменитый «шнур» — длинный железный прут, называемый по имени его изобретателя — начальника генштаба Российской армии Иоганна Дибича, «прутом Дибича». Известнейший российский юрист Анатолий Федорович Кони, в бытность свою прокурором Казанского окружного суда и одновременно губернским прокурором, так описал это устройство: «На толстый аршинный прут с ушком надевались до восьми запястьев (наручней) и затем в ушко вдевался замок, в каждое запястье заключалась рука арестанта. Ключ от замка клался в висевшую на груди конвойного сумку, которая обертывалась тесемкою и запечатывалась начальником этапного пункта. Распечатывать ее в дороге не дозволялось». Существовала и такса, за 2 копейки в день конвойные соглашались не приковывать арестанта к «пруту Дибича». Если узник не располагал звонкой монеткой, копейки удерживались из «кормовых сумм».

На основании утверждённого Мнения Государственного Совета от 4 мая 1864 года арестантам при пересылке к месту назначения отпускались «кормовые» деньги: «лицам высших сословий и принадлежавшим к оным до осуждения — по 15 копеек, а лицам прочих сословий — по 10 копеек в сутки». Собственных денег в пути ссыльным иметь не разрешалось. Кормовыми деньгами распоряжалась препровождающая ссыльных стража. И, кстати, кормовые деньги полагались также женам и детям, добровольно следовавшим за своим осужденным мужем и отцом.

Этих денег всегда не хватало. Дополнительным источником доходов, кроме продажи арестантской одежды, служило подаяние. В России издавна подачу «колодникам» считали обязательным и богоугодным делом. Подаяние делили между арестантами старосты этапа.

Согласно «Инструкции о приеме, отправлении и препровождении ссыльных от 13 июня 1876 года «на ссыльных, как на летней, так и на зимней одежде неупустительно нашивается: у следующих в каторжную работу по два, а у следующих на поселение — по одному четырехугольному лоскуту на спине» Вот за такие метки каторжники и получили прозвище — «бубновые».

Охраняла колонну заключенных этапная команда. После реформы Сперанского 1822 года, этапные команды стали состоять из одного обер-офицера, двух унтер-офицеров, 25 солдат, 4 городовых казаков и одного барабанщика. Этапная команда должна была сопровождать арестантов до следующего этапного пункта, передавать их по счету и охранять этапную тюрьму. На всех почтовых трактах через одну станцию были построены этапные помещения для ночлега заключенных. Кстати, содержание этапных помещений было одной из повинностей уездного земства.

Так, с барабанным боем, который должен был напоминать окружающим о трудной и дальней дороге, вызывать чувства сострадания, а с ними и большие пожертвования, через села и города России двигались партии арестантов. Так они подходили и к нашему Чистополю.

Вот как описывал в своей известной книге «Россия, тюрьмы, каторга. ссылка» передвижение такой партии каторжников Петр Алексеевич Кропоткин, историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма, один из самых влиятельных теоретиков анархизма. Человек, который в разгар «красного террора» писал Владимиру Ленину: «…Полиция не может быть строительницей новой жизни, а между тем она становится теперь державной властью в каждом городке и деревушке. Куда это ведет Россию? К самой злостной реакции»…

«По дороге медленно двигается партия. Во главе ее открывает шествие отряд солдат. За ними с трудом двигаются осужденные на каторгу, с наполовину обритыми головами, в серой одежде, с желтым бубновым тузом на спине, в дырявых сапогах, износившихся в длинном пути и открывающих напоказ лохмотья, в которые завернуты израненные ноги. Каждый каторжник тащит за собой цепь, прикованную к его щиколотке. Цепь идет вверх по обеим ногам и прикреплена к поясу. Другая цепь крепко стягивает обе руки, третья соединяет вместе шесть или восемь каторжников. Каждое неосторожное движение одного из такой кучки отзывается на скованных вместе с ним товарищах; слабейшего тянет вперед более крепкий, и не дает ему останавливаться. За каторжниками шагают поселенцы, в такой же серой одежде и такой же обуви. Партию с обеих сторон сопровождают солдаты. В конце шествия замечаете вы несколько телег, которые тянут малорослые, изнуренные крестьянские лошаденки, похожие на собак. Они нагружены поклажей осужденных, больными и умирающими, которые привязаны веревками наверху груза. За телегами спешат жены осужденных; иные отыскали себе свободный уголок на нагруженной телеге и присаживаются туда, когда не в силах идти дальше; но большинство бредет пешком за телегами, ведя своих детей за руку или неся их на руках. За ними идет второй отряд солдат; последние толкают прикладами ружей тех женщин, которые останавливаются в изнеможении среди обледенелой грязи на дороге. Шествие заключает повозка начальника партии».

Вот такой этап прибредал к нашему Чистополю по так называемой Большой дороге, которая от Шуранского перевоза через Алексеевское, Тиганы и Красный Яр шла в сторону Уфы и Оренбурга. До середины XIX века это была основная дорога из Казани в регионы Южного Урала. В одной из моих любимых книг — «Детские годы Багрова-внука», Сергей Тимофеевич Аксаков описал, как его, маленького Сереженьку, мамочка везла по этой дороге на учебу в Казань. Прочтите, не пожалеете.

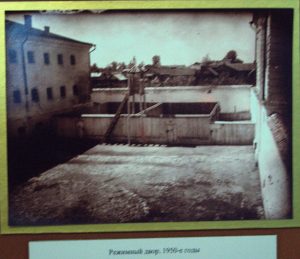

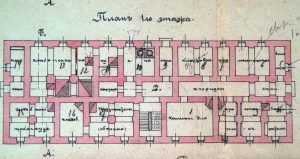

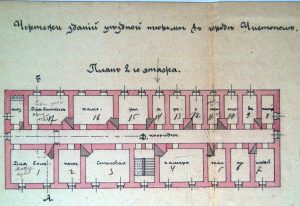

К нашему Чистополю этап подходил с южной стороны, по дороге, которую мы сегодня называем Альметьевским трактом, тогда она называлась — Оренбургский тракт. Вернемся к рассказу Рафаила Хамитовича. Подходя к мосту через Ржавец, этап останавливался. Здесь его ждали чистопольские кузнецы. Кроме улицы кузнецов вдоль Берняжки, которую называли Нижней Кузнечной, была еще и Верхняя Кузнечная, та, к которой и подходил этап. Обратимся к моему любимому занятию — рассматриванию карт. Вот скрин этой части города увеличенного плана Чистополя, выполненного городским техником Ковалевским в 1913 году. На плане хорошо видно длинное здание, вытянувшееся вдоль Оренбургского тракта, его номер 59. Это и есть кузницы, возле которых останавливался этап. На деле это был ряд сараев с горнами, возле которых и трудились кузнецы. Именно здесь с кандальников снимали кандалы и цепи. Вот про ручные кандалы — прообраз наручников, точно сказать не могу, не нашел информации, вернее, она очень разнится. Известно, что на территории старого, деревянного еще острога, располагавшегося на углу Старо-Казематной и Архангельской, на этом месте впоследствии было построено здание женской прогимназии, которое заняло Общественное собрание с некоторыми службами городской управы, а сегодня в нем расположилась коррекционная школа №10, так вот, на этой территории были найдены ручные оковы — кандалы, их можно увидеть в экспозиции Музея истории города Музей-Истории-Города Чистополь. Возможно, что до реформ Александра II ручные кандалы в тюрьмах были обычным явлением, по крайней мере, в качестве наказания их применение было повсеместно.

Патент на перековку кандальников был не только у Серебрякова, известна еще одна фамилия потомственных кузнецов — Коноваловы. Оба они имели наемных рабочих. Не стоит думать, что кузнечные мастерские, расположенные по Верхней кузнечной, занимались лишь перековкой арестантов. Основную работу им давал Хлебный рынок, расположенный по соседству. Поскольку зерно в Чистополь свозилось на телегах, у кузнецов всегда была работа по ремонту тележных колес — наклепке металлического обода колеса.

Собранный в Чистопольском остроге и и отдохнувший за несколько дней этап, отправлялся , вернее, влачился далее через Булдырь и Старо-Шешминск, двигаясь по своему скорбному пути в Сибирь. Как проходила отправка этапа вы могли прочесть в романе Льва Николаевича Толстого «Воскресение».

«С громом отворились ворота, бряцанье цепей стало слышнее, и на улицу вышли конвойные солдаты в белых кителях, с ружьями и расстановились правильным широким кругом перед воротами. Когда они установились, послышалась новая команда, и парами стали выходить арестанты в блинообразных шапках на бритых головах, с мешками за плечами, волоча закованные ноги и махая одной свободной рукой, а другой придерживая мешок за спиной.

Сначала шли каторжные мужчины, все в одинаковых серых штанах и халатах с тузами на спинах… Звеня кандалами, пройдя шагов десять, останавливались и покорно размещались, по четыре в ряд, друг за другом. Вслед за этими потекли из ворот такие же бритые, без ножных кандалов, но скованные рука с рукой наручнями, люди в таких же одеждах. Это были ссыльные… Они так же бойко выходили, останавливались и размещались также по четыре в ряд. Потом шли женщины, тоже по порядку, сначала – каторжные, в острожных серых кафтанах и косынках, потом – женщины ссыльные и добровольно следующие, в своих городских и деревенских одеждах. Некоторые из женщин несли грудных детей за полами серых кафтанов.

С женщинами шли на своих ногах дети, мальчики и девочки. Дети эти, как жеребята в табуне, жались между арестантками. Мужчины становились молча, только изредка покашливая или делая отрывистые замечания. Среди женщин же слышен был несмолкаемый говор. Когда всех вновь перечли, конвойный офицер скомандовал что-то, и в толпе произошло смятение. Слабые мужчины, женщины и дети, перегоняя друг друга, направились к подводам и стали размещать на них мешки и потом сами влезать на них…

Несколько арестантов, сняв шапки, подошли к конвойному офицеру, о чем-то прося его. Они просились на подводы. Конвойный офицер молча, не глядя на просителя, затягивался папиросой, и как потом вдруг замахнулся своей короткой рукой на арестанта, и тот, втянув бритую голову в плечи, ожидая удара, отскочил от него. – Я тебя так произведу в дворянство, что будешь помнить! Дойдешь пешком! – прокричал офицер. Одного только шатающегося длинного старика в ножных кандалах офицер пустил на подводу…»

Я надеюсь, что сегодня ожила еще одна картинка из жизни уездного города Чистополь.

А что же с мистическим ощущением страданий на углу Кузнечной и Солдатской, запахом запекшейся крови на булыжной мостовой, донесшемся через века, можете вспомнить вы. Да, все это было, было. Этот район в старом Чистополе назывался Пикановкой. Две кожевенные фабрики Вачуговых, пара трактиров низшего пошиба, в которых работники этих фабрик оставляли все свои деньги, драки и поножовщина, стоящие по соседству городские бани — это все Пикановка, район, куда даже городовые боялись ходить поодиночке. Вдобавок ко всему, в этом же районе, возле слияния двух Берняжек, находился дом, в котором всегда можно было получить услуги женщин, как это сегодня принято говорить, «с пониженной социальной ответственностью». Этот подпольный «дом терпимости» на свою беду решили посетить несколько офицеров из батальона КОМУЧа, занявшего Чистополь на пару месяцев в 1918 году, после чего они бесследно пропали. В результате проведенного через несколько дней обыска были обнаружены вещи пропавших — одежда со следами крови и личное оружие. Тела убитых и ограбленных белочехов, как выяснилось, были сброшены в Берняжку. Так что крови и страданий в этом районе хватало всегда.

Еще раз благодарю Рафаила Хамитовича Хисамова за столь образный рассказ о еще одной стороне жизни уездного города Чистополь:

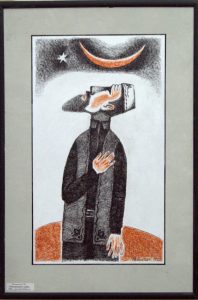

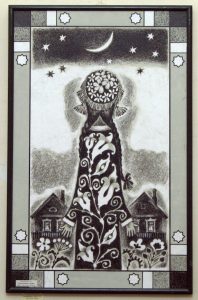

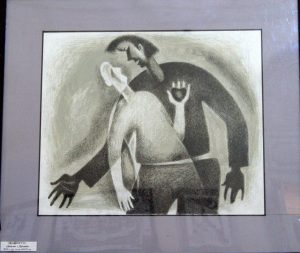

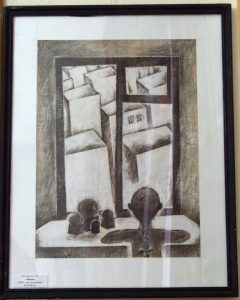

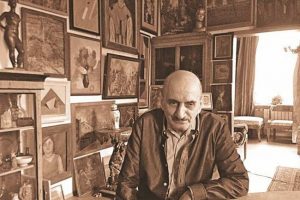

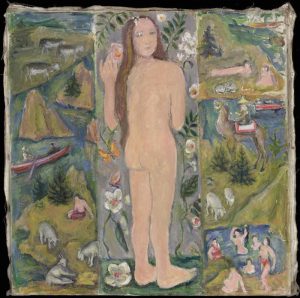

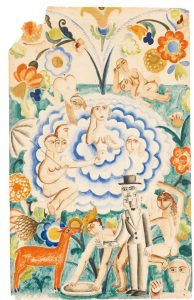

Поиски смыслов Салавата Негматова.

#нашчистополь

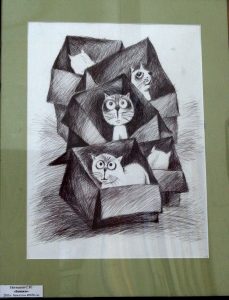

Вчера еще раз сходил на выставку работ Салавата Негматова. Нет, я, конечно, был на открытии выставки, спасибо Ринату Ханафееву Ринат Ханафеев, который предупредил, что нельзя пропустить это событие. Но на открытии сложно постоять в одиночестве перед работами мастера, попытаться докопаться до замысла художника, ( а есть и такие работы. которые требуют размышления), полюбоваться техникой и многообразием исполнения.

Открытие выставки — это и открытие художника. Несмотря на то, что я немного был с ним знаком, а Салават Изадович Салават Негматов приезжал к нам на пленэр «Татарская тропа» несколько лет назад, тогда я общался с приехавшими художниками, показывал им Татарскую слободу и рассказывал историю некоторых домов, так вот, то знакомство было мимолетным, а в этот раз к нам приехала целая выставка работ Салавата Негматова. И, кстати, тогда Салават был один из немногих, кто перенес свои впечатления от исторических зданий, требующих помощи, кричащих о близком своем конце, на холст, но его главную работу сочли неподходящей и не показали на той выставке. Но сегодня эта работа вновь приехала в Чистополь. За прошедшие пару лет дом на углу Толстого и Демьяна Бедного был снесен, но мы можем вновь увидеть его на картине Салавата Негматова.

Салават Изадович, несмотря на свой талант, очень скромный человек, тактичный, чрезвычайно вежливый и удивительно простой. А ведь он член Союзов художников и республики Татарстан, и Российской Федерации. Разговаривает негромко, словно стесняясь. Но его работы говорят сами за себя. Не думал, что графика, а именно в этом жанре работает Салават Негматов, может быть так разнообразна и так «смотрибельна». А ведь это один из сложнейших жанров живописи. Но, я же не профи, это опять Ринат Ханафеев подсказал: «Мы, живописцы, использующие цвет в своих работах, можем расставить акценты, привлечь внимание к сильной части картины, подчеркнуть, выявить главное, используя цветовое решение. График же, работая в монохромной живописи, лишен этой возможности, оттого-то его работы должны быть предельно выразительны, предельно сильны своей техникой». Графика, действительно, очень сложный жанр живописи. И спасибо Наиле Рафиковне Нигметзяновой Нэля Нигметзянова , которая, говоря о художнике Салавате Негматове, провела и «ликбез» по графике.

В работы Салавата Изадовича всегда вложен философский подтекст, который не дается с первого взгляда. Казалось бы, чего там, все понятно — графика же, но — нет. Вдруг, совершенно неожиданно, может выплыть еще один смысл, который даже для автора оставался неизвестен.Так случилось на открытии выставки с одной из работ Салавата. Гузель Агмалова Гузель Агмалова , с которой я пришел на открытие выставки, человек творческий, совершенно неординарный в поисках истины и в своих суждениях, человек пишущий и пишущий прекрасно, нашла, увидела новую трактовку одной из работ художника. Как-будто из глубины холста выплыл второй, а может, третий слой. Его картина получила совершенно другую интерпретацию, новый смысл. Сам художник с удивлением взглянул на свое полотно. Это графика! И графика Мастера! Не буду показывать пальцем на картину, поищите ее сами. Не всем удается так проникнуть в мысли автора, но, все же, попробуйте.

Но это женский взгляд на работы, поиски смыслов и поиски загадок, поиски решений. Меня же заворожила другая работа, напомнившая мне великолепный мультик Юрия Норштейна «Ежик в тумане». Сказочный лес просыпается в легком утреннем тумане, встречая новый день. И лес этот написан так ярко, такая перспектива деревьев выбрана, что эта работа сразу переносит тебя в детство, «когда деревья были большие», и счастьем был наполнен весь мир. Словно маленький человечек пришел в этот прозрачный от света лес, поднял голову и поразился его вечной красоте.

Жаль, что всего одна работа на выставке рассказывает нам о древней Бухаре, городе, в котором художник провел свое детство, в котором он учился писать свои картины. Очень хочется увидеть и другие работы, посвященные этому городу.

Великолепны узнаваемые татарские орнаменты, использованные в работах художника. Они сами — уже искусство. Прекрасны бездомные котята, сидящие в картонных коробках. Прекрасно и название выставки — «Диалог с душой». Есть такая работа Салавата Изадовича на стенах Белого зала «Музея истории города». Этот диалог с картиной, с выставкой, у каждого свой.

Огорчился вначале, увидев, что совсем немного людей пришло на открытие выставки, а потом подумал, что мы хотим от государства, задвинувшего культуру на задний двор, поставившего себе в приоритет совсем другие цели. Хорошо, что еще остаются люди, для которых искусство — непреложное требование души, для них эта выставка. Спасибо, Салават.

Музей истории города Музей-Истории-Города Чистополь. Белый зал. Выставка работ Салавата Негматова «Диалог с душой»:

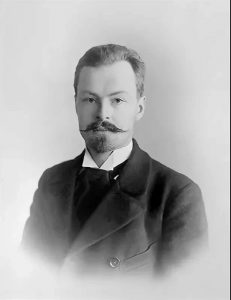

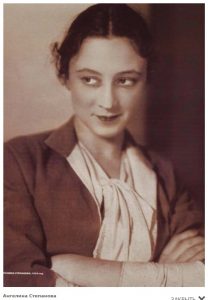

Запомните меня такой. Ангелина Степанова. (часть 1)

#нашчистополь #чистопольлитературный

Посмотрел на днях старое, хотя, какое же оно старое, 1987 год, кино «Запомните меня такой». Не стал бы, наверное, смотреть, но в титрах, в главной роли — Ангелина Степанова. «Неужели та, наша», — подумалось. К тому же режиссером оказался Павел Чухрай («Вор», «Водитель для Веры»). Дальше, больше — в ролях блистательный Олег Борисов, неповторимая Ия Савина (как я люблю ее роли!), очаровательная Елена Проклова, всегда суровый Михаил Глузский. Надо было смотреть, конечно. Посмотрел, не пожалел. Такое типичное перестроечное кино. Главная героиня, соратница Сергея Мироновича Кирова, на склоне лет осознает, что общество, которое она верой и правдой строила, не щадя ни сил, ни здоровья, оказалось не совсем то, вернее, совсем не то, которое должно было получиться в результате ее труда и труда ее товарищей. Что даже ее дети, от которых она всегда требовала честности, прямоты в суждениях, искренности, духовной целостности и благородства, порой нарушают заветы матери, тяжело им живется со своей бескомпромиссностью. В фильме режиссер столкнул четыре поколения людей, приехавших из далекого сибирского города на день рождения главы большой семьи. Четыре поколения с разными жизненными ценностями, разными устоями, разными стремлениями.

На экране, вот, думаю, какое слово подобрать, — царила подтянутая, статная, худощавая немолодая женщина с великолепной фигурой и прекрасной осанкой. Полез смотреть в Википедию, сколько же ей лет. Степанова Ангелина Иосифовна, 1905 гола рождения. Значит 82 — невероятно, действующая актриса театра и кино. Справедливости ради, «Запомните меня такой» — ее последний фильм. Но в своем театре, во МХАТе, которому она не изменяла ни разу (за исключением чистопольского периода ее жизни, конечно), она играла еще несколько лет.

Ее фильмография насчитывает 14 полнометражных художественных картин, а во МХАТе, в котором она служила 64 года, количество сыгранных Ангелиной Степановой ролей перевалило за пять десятков.

О Ангелине Степановой можно писать романы. Собственно говоря, один роман уже написан — роман в письмах. Написал его Виталий Вульф. Многие, наверное, еще не забыли его великолепную программу «Серебряный шар» о событиях в мире искусства XX века. Книга эта о ее счастливой и одновременно несчастной и трагической любви к Николаю Эрдману. Называется она так: «Письма. Николай Эрдман. Ангелина Степанова. 1928 — 1935 годы». О жизни ее можно снимать сериалы. Впрочем, наверное, то же самое можно сказать о любой творческой личности, жившей и успешно работающей в нашей стране в 20-30-е годы, в годы, насыщенные страхом и радостью, ненавистью и любовью, заставляющие делать подлости и подниматься на вершины Олимпа, ощущая признание, а порой и ненависть зрителей или читателей.

Родилась в 1905 году в Николаевске-на-Амуре. Отец занимался страхованием, мама практиковала в качестве зубного врача. Когда Лине было три года, родители переехали в Москву. Росла болезненным ребенком, к ней старались относиться снисходительно, занятиями не напрягали, хотя она сама стремилась к знаниям. Много читала, любила музыку, владела французским языком, обожала декламировать стихи.

Родители вели светскую жизнь, нередко бывали в театре, иногда брали дочку с собой. Девочка в восторге от балета, самостоятельно начинает учиться танцевать.

В шестнадцать лет Ангелина поступила в Третью студию МХАТа, где курс набирал Евгений Вахтангов. Время было тяжелое — голод, разруха, грабежи. Домой страшно идти и частенько студенты оставались спать здесь, в Камергерском переулке. Шестнадцатилетняя Лина частенько недоедала, бывала на грани голодного обморока.

Дебютная роль Ангелине досталась по счастливой случайности, заболела актриса игравшая в спектакле «Принцесса Турандот». Роль маленькая, слов не было, только танец, но Лина готова была прыгать от радости. На втором курсе, она играла в спектакле «Битва жизни» по Диккенсу, где ее заметил Станиславский. В 1924 году поступила во МХАТ. В 1925-м, в спектакле «Горе от ума», она уже играла Софью, ее партнером был Константин Станиславским в роли Фамусова. Стояла на одной сцене с Ольгой Книппер-Чеховой и Василием Качаловым.

А дальше…Из воспоминаний Ангелины Степановой. «Шел 1928 год. Я была замужем за Николаем Михайловичем Горчаковым, педагогом и режиссером Художественного театра… На моем счету уже значилось шесть больших ролей. Мы с мужем жили в Кривоарбатском переулке, дом наш — одну большую комнату — друзья любили за тепло и гостеприимство. К нам часто заходили коллеги-мхатовцы, писатели, художники. Всегда находилось, чем угостить их или просто накормить обедом, ужином. Частыми гостями были в доме Марков, Бабель, неразлучные тогда Олеша и Катаев, художники Дмитриев и Вильямс. Заходил и замечательный актер Театра сатиры, обаятельный Владимир Яковлевич Хенкин, остроумный, неутомимый рассказчик. Несколько раз мы принимали у себя Всеволода Эмильевича Мейерхольда с Зинаидой Райх и обязательно подавали на закуску соленые грузди, так любимые знаменитым режиссером. Много времени проводил у нас Владимир Захарович Масс: они с мужем работали тогда над инсценировкой мелодрамы «Сестры Жерар». Владимир Захарович и познакомил нас со своим другом и соавтором Николаем Робертовичем Эрдманом и его женой Диной Воронцовой. Мы подружились и в свободное время ходили всей компанией на выставки, концерты, в теа-клуб. Было весело и интересно. Николай Робертович фонтанировал идеями и легко сочинял сценарии фильмов и эстрадных спектаклей. Он был остроумен, блестящ, любил театр, знал его, загорался от стихотворной строки, от цвета неба, от женской красоты и был требователен к себе.

Эрдман стал часто приходить к нам, приходил один, а потом стал приходить, когда я была одна… Возник роман, продлившийся ни много ни мало — семь лет…

Чувство, возникшее к Эрдману, было так сильно, что заставило меня разойтись с мужем. Я переехала к своей подруге, актрисе нашего театра Елене Кузьминичне Елиной, Елочке. Ее брат, Николай Кузьмич Елин, уехал в длительную командировку, и мне предложили его комнату. Эрдман часто навещал меня там, приезжал он и в города, где гастролировал МХАТ, или где я отдыхала. Но всегда приезжал под каким-нибудь предлогом, и всегда мы жили в разных номерах гостиницы. Освободившись от супружеской опеки, окруженная вниманием мужчин, имея прозвище «прелестной разводки», я не стремилась к упрочению своих отношений с Эрдманом. Мне нравились и моя независимость, и таинственность моего романа. Жизнь текла не скучно: иногда счастливо, иногда обидно и грустно, но мы любили, дружили и привязались друг к другу».

С 1927 года Николай Эрдман работал в кинематографе как сценарист. С ним дружили Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд, с ним дружили Исаак Бабель, Михаил Булгаков, Владимир Маяковский. Вместе с Владимиром Массом и Григорием Александровым он написал сценарий фильма «Веселые ребята». Во время съемок фильма в Гаграх, в 1933 году, Эрдман был арестован вместе с Массом. Повод для ареста дали сочиненные ими и не предназначенные для печати стихи.

Один верблюд пролез в игольное ушко,

А это очень нелегко.

И чтоб отметить это чудо,

Все стали чествовать верблюда.

Он — сверхверблюд!

Громадный труд!

Мораль: у нас неповторимая эпоха,

А вот иголки делаем мы плохо.

Фамилии обоих из титров фильма были удалены. Приговор, вынесенный Эрдману, оказался мягким для того времени — ссылка на 3 года в город Енисейск. Ехал он туда сначала в арестантском вагоне, а потом на перекладных через глухую тайгу.

Из воспоминаний Ангелины Степановой. «Я узнала об аресте Н. Р. Эрдмана и В. З. Масса… Вместе с горем пришло ясное осознание значимости Эрдмана в моей жизни, моей большой любви и привязанности к нему. Отчаянию не было границ, но не было границ и моему стремлению помочь ему. В те годы МХАТ курировал, как тогда говорили, «от ЦК партии», Авель Софронович Енукидзе. Он был в курсе всех мхатовских дел, знал актеров, и великих, и нас, молодых, — одним словом, считался в театре своим человеком. Меня он опекал с отеческой нежностью: я была молода и внешней хрупкостью походила на подростка…Я решила обратиться к Авелю Софроновичу. Он принял меня в своем рабочем кабинете. Я просила о свидании и разрешении навестить Эрдмана в ссылке. Енукидзе всячески отговаривал меня от поездки в Сибирь, даже пригрозил, что я рискую остаться там, но я была тверда в своем намерении. Тогда он спросил меня, что заставляет меня так неверно и необдуманно поступать? Я ответила: «Любовь». Возникла долгая пауза: верно стены этого кабинета такого прежде не слыхали. «Хорошо, — сказал Авель Софронович, — я дам вам разрешение на свидание, и вы поедете в Сибирь, но обещайте, что вернетесь». Я обещала, сказав, что обязательно вернусь и буду продолжать играть на сцене МХАТа. А МХАТ в то время был великим театром, без него я не мыслила своей жизни. Енукидзе поинтересовался: как я живу и есть ли у меня деньги? Он дал мне номер телефона, по которому я смогу получить бесплатный билет до Красноярска и обратно. Я расплакалась и стала благодарить его»…

Поступок жены декабриста. Летом 1934-го Ангелина Степанова приехала на целых две недели к Николаю Эрдману в Енисейск.

И письма, письма, письма.

Москва,

проезд Художественного театра,

Художественный театр Первый им. Горького,

А. О. Степановой.

3 ноября 1933 г.

Деревня Большая Мурта.

Только что задавал корм своему Гнедко: 120 верст — 2 дня… А сейчас сижу в хате и греюсь у печки. До Енисейска осталось около 250 верст. Мороз стоит градусов в 30, и обещают больше. Завтра буду искать новых лошадей. Еду один, всеми брошенный и покинутый. Даже ГПУ и то от меня отказалось. Обнаружил вокруг себя и в себе много любопытного. Рвусь в Енисейск, как будто это Москва. Будет адрес — будут письма. Линуша, милая, когда же я буду Тебя читать? Целую Тебя, хорошая. Улыбаешься ли? Пожалуйста, улыбайся! По-моему, я сегодня родился. 3 ноября. Поздравляю Тебя, длинноногая. Привет Елочке. Николай.

P.S. С дороги я послал Тебе несколько открыток. Спасибо Тебе, что посетила меня в Москве.

4 ноября 1933 года

Дорогой, прекрасный, любимый, мне хочется, чтобы это письмо встретило тебя. Не знаю, где ты, как ты? Получила телеграмму из Иркутска. А вчера Борис (брат Николая Эрдмана) сказал мне, что ты на дороге в Енисейск. Рассказывать о себе, о своих днях трудно, когда буду знать, что ты доехал, твой адрес, буду посылать письма каждый день, так что роль Хенкина у меня впереди. Эти дни много играю, репетирую и на днях думаю перебраться на новую квартиру, в которую до сих пор никак не могу собраться с силами и переехать. Береги себя. Будь здоров. Пиши мне. Я люблю тебя, думаю о тебе все дни и ночи. Не оставляй меня своим вниманием, мыслями, сердцем. У меня все принадлежит тебе, я для тебя на все готова. Целую тебя, родной.

Лина.

Москва,

проезд Художественного театра,

Художественный театр Союза ССР им. Горького,

Ангелине Осиповне Степановой.

Встаю в 7. Ложусь в 11. Лежу в темноте с открытыми глазами и мучительно долго не могу заснуть. Стараюсь думать о работе и думаю о Тебе. У меня нет от Тебя ни одной строчки, но со мной Твой портсигар, и каждый раз, перед тем как вынуть новую папиросу, я читаю надпись над деревом. Я выкуриваю в день пятьдесят папирос. Скоро Новый год. Я не знаю счастья, я не знаю, есть ли у меня право желать счастья Тебе, но если даже тень его сможет промелькнуть по Твоему лицу, когда Ты подумаешь обо мне, она будет для меня самым огромным счастьем в жизни. Целую тебя, Линуша.

Николай.

Сохранилось 280 писем Лины и 70 писем Николая. По этим письмам в 2015 году был поставлен телеспектакль «Длинноногая и ненаглядный». Ищите на канале «Культура».

Именно ей, а не кому-нибудь другому, удалось добиться перевода Эрдмана в Томск. Злые языки говорили, что для этого Лине пришлось переспать со всемогущим Авелем Софроновичем. Она надеялась, что облегчит ему существование. Они еще продолжали писать друг другу, но в один прекрасный день, узнав, что жена Эрдмана собирается к нему в Томск, Ангелина Иосифовна поняла, что все так и будет тянуться бесконечно, и нашла в себе мужество не ответить на очередное письмо. Николай Робертович еще долго продолжал писать по знакомому адресу: «Москва, проезд Художественного театра…», поздравил ее телеграммой с награждением орденом «Знак Почета», но решение было принято, окончательно и бесповоротно.

Они встретились в 1957 году, после смерти Александра Фадеева, второго мужа А. И. Степановой, с которым она прожила почти двадцать лет. Потом Эрдман приходил к ней в дом, познакомился с ее сыновьями, но… Все уже было в далеком прошлом.

В конце статьи для ленивых дам ссылку на книгу Вульфа. В ней вы найдете всю переписку.

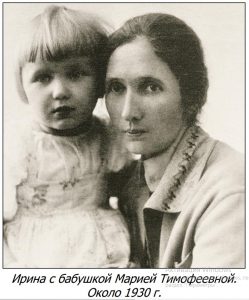

Со вторым своим мужем, Александром Фадеевым, в течение долгих лет возглавлявшим Союз Писателей СССР, Ангелина Иосифовна познакомилась в 1937 году в Париже, когда она в составе труппы МХТ приехала туда с гастролями. Ангелина была счастлива с мужем, обживала новую квартиру, обустраивала дачу в Переделкино, по хозяйству помогала ее мать. Весной 1941 года Лина заболела и переехала с семьей на дачу. Несколько месяцев она радовалась общению с сыном и мужем, но все закончилось 22 июня. Театр эвакуировали в Саратов, часть труппы выехала в Нальчик и Тбилиси. Ангелина Иосифовна с семьей отправилась в Чистополь. К этому времени Ангелина Степанова уже Заслуженная артистка РСФСР, двадцать пять ролей на сцене Московского Художественного академического театра, награждена Орденом «Знак Почета» (1837 год) и Орденом Трудового Красного знамени (1938 год):

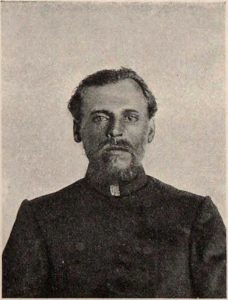

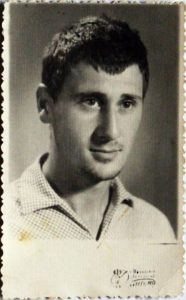

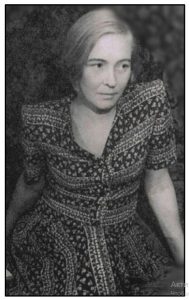

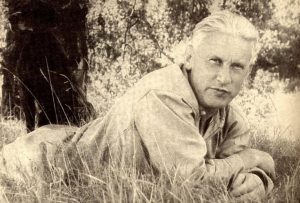

Ангелина Иосифовна Степанова в фильме «Запомните меня такой»:

Ангелина Степанова — ученица Третьей студии МХАТ:

Фото из фондов МХАТа:

Ангелина Степанова и Василий Качалов:

В роли Бетси в «Анне Карениной»:

В Роли Мариэтт в «Воскресении»:

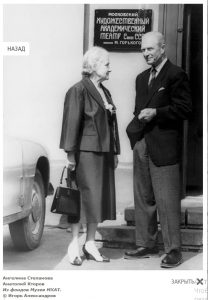

Ангелина Степанова и Александр Фадеев:

Запомните меня такой. Ангелина Степанова (часть 2).

#нашчистополь #чистопольлитературный

Улица Комсомольская, 9 — чистопольский адрес семьи Фадеевых. Дома сегодня нет. Здесь жили Ангелина Иосифовна с сыном Александром, Шуней, как его все называли, ее младшая сестра, Валерия Иосифовна с сыном Колей и мать сестер — Мария Владимировна. Вода в колодце, отопление дровами, свет — керосиновая лампа, туалет — будка во дворе.

Как и многие именитые московские «сидельцы» сестры не раз бывали в доме Авдеевых. Из воспоминаний Валерия Авдеева о Ангелине Степановой: «Задумчивая и самоуглубленная вначале, она по временам оживлялась, и тогда словно солнечный луч озарял наш дом, раздавался смех, сыпались шутки, анекдоты из театральной жизни, а иногда и целые сценки с поистине артистическим изображением типов. Это было драгоценным подарком нам в то тяжелое время».

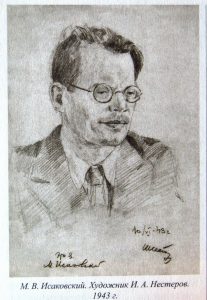

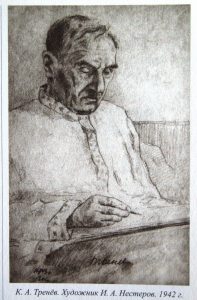

В Чистополе Ангелина Иосифовна занималась общественной работой — была председателем Комитета по оказанию помощи эвакуированным. Комитет участвовал в распределении квартир, заботился о питании . Уже 10 августа в Чистопольском парке культуры, «с традиционной раковиной для оркестра и тенистыми аллеями», состоялся концерт, на котором чистопольцы знакомились с эвакуированными писателями, поэтами, музыкантами. Выступали Константин Тренев, Николай Асеев, Михаил Исаковский. Прекрасно играли пианистка Елизавета Лойтер, скрипачка Елена Лунц. Из воспоминаний Ольги Дзюбинской: «Ангелина Иосифовна выбрала для концерта сцену у фонтана из пушкинского «Бориса Годунова». Партнером ее оказался Завьялов, типичный провинциальный актер с охрипшим голос и размашистыми жестами. Степанова ухитрялась играть и за себя и за партнера».

С помощью Степановой в Чистополе в конце августа организовался театральный коллектив. Вот как описывает это событие чистопольский мемуарист Николай Виноградов-Мамонт: «Проползли по грязи в Дом культуры. Там в полной темноте — собрание по организации в Чистополе театра: Степанова, режиссер Ленинградского ТЮЗа Арсений Авдеев, молодая московская актриса театра Ленинского комсомола Лидия Голова и другие. Решили ставить — «Любовь Яровая». Дом культуры — это Дом учителя, К. Маркса, 28.

Из смешного, или печального, но, такого будничного. Осенью театральная бригада, возглавляемая Ангелиной Степановой удостоилась первого места за уборку гороха. Трудовая повинность была обязательной для всех.

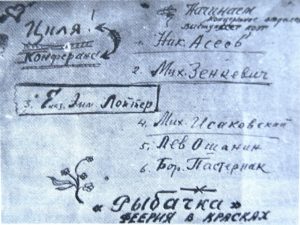

Седьмого ноября к годовщине Октябрьской революции на сцене Дома учителя состоялся вечер, на котором выступали Борис Пастернак, Николай Асеев, Михаил Зенкевич, Михаил Исаковский. Гвоздь вечера — агитационно-патриотическая пьеса «Рыбачка с побережья», поставленная театральным коллективом Ангелины Степановой. Сама Ангелина Иосифовна играла рыбачку, а роль немецкого офицера исполнил Арсений Авдеев. Сбор от продажи билетов было предложено передать в Фонд обороны. В газете «Чистопольская коммуна» на следующий день появилась рецензия Константина Федина: «Спектакль нельзя не признать началом интересной работы нового коллектива, который может и должен показать благодарному чистопольскому зрителю настоящий театр». За короткий период маленькая труппа поставила «Юбилей» Чехова, «Славу» Виктора Гусева — стихотворную пьесу о двух инженерах, каждый из которых делает нравственный выбор , сказку для детей «Золоченые лбы» ( перевод с татарского).

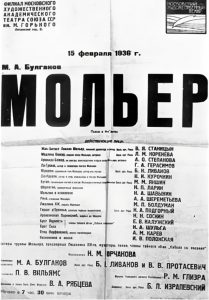

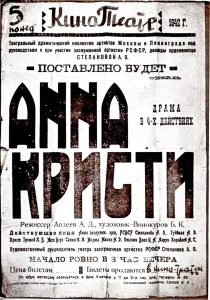

После приезда в Чистополь профессиональных актеров, артистов Ленинградского областного драматического театра, Ангелина Иосифовна поставила на чистопольской сцене спектакль «Анна Кристи» по пьесе американского драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе 1936 года , между прочим, Юджина О’Нила. Очень модный тогда спектакль. Премьера состоялась 5 января 1942 года. А в «Женитьбе Белугина» А.Н. Островского , поставленной Ангелиной Степановой в Чистополе, они еще и сыграла одну из ролей. Из воспоминаний Цецилии Сельвинской: «Она всегда приходила на сцену задолго перед своим выходом и стояла у кулис, ушедшая вся в себя. Она смотрела в пол и жила своей жизнью, отличной от нашей». Небольшая театральная группа ставила и отдельные сцены из больших пьес и чистопольским зрителям удалось увидеть Марину Мнишек в исполнении блистательной Ангелины Степановой.

Ангелина Иосифовна участвовала и в радиопередачах чистопольского радиоузла, читала на литературных «средниках» стихи. Напомню, хотя вы это давно знаете, что литературные «средники» проходили в Доме учителя. Вспоминает Елена Левина: « Она стояла сбоку от сцены, в углу, слегка поеживаясь от холода, в накинутом на плечи деревенском платке и читала «Мороз и солнце, день чудесный, «Прощай, любезная калмычка…» Как же она читала! Я до сих помню ее интонацию и ее голос. С тех пор я полюбила ее и мы бегали в чистопольский театр на спектакль «Дядюшкин сон» , где она играла Зиночку».

Неполный год провела Ангелина Иосифовна Степанова в Чистополе, она вернулась в Москву в июне 42-го, но сколько ролей, сколько спектаклей, сколько выступлений, сколько работы!

В Москве одно из первых послевоенных выступлений все тот же «Дядюшкин сон», теперь уже с труппой МХАТа. Я, к великому своему сожалению, не видел «живые» спектакли с Ангелиной Степановой, только телеверсии и некоторые фильмы с ней, а потому еще несколько цитат из другой уже книги прекрасного рассказчика и знатока театра — Виталия Вульфа. «Серебряный шар. Драма за сценой».

«На следующий день (1946 год) мы с отцом были на утреннем спектакле – «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Марию Александровну Москалеву играла Вера Николаевна Попова, жена Кторова, замечательная актриса, оставившая сильное впечатление. .., а Зинаиду – актриса необыкновенной красоты, с поразительно благородным и одухотворенным лицом. Это была Степанова, она мне казалась совсем молодой, хотя ей было уже более сорока лет, о чем я, конечно, не знал. Программка стоила сорок копеек, спектакль начинался в двенадцать часов дня, и в зале не было ни одного свободного места».

А это воспоминание Вульфа о работе Ангелины Иосифовны в «Анне Карениной». «Гостиная Бетси Тверской с темными стенами, огни свеч, лакеи бесшумно передвигают стулья, разносят чай. Блестят серебро самовара и прозрачный фарфор чайного сервиза. С появлением Бетси – Степановой на сцену накатывался воздух великосветских салонов императорского Петербурга, с их фарисейством, ложью и лицемерием».

ЗИМы, ЗИСы и Татры.

Сдвинув полосы фар,

Подъезжают к театру

И слепят тротуар.

Затерявшись в метели,

Перекупщики мест

Осаждают без цели

Театральный подъезд.

Все идут вереницей,

Как сквозь строй алебард,

Торопясь протесниться

На Марию Стюарт,

Молодежь по записке

Добывает билет

И великой артистке

Шлет горячий привет.

Это уже Борис Пастернак

Еще раз улыбнитесь. Ангелина Степанова играла Аллу Коллонтай в пьесе «Чрезвычайный посол», и ее гибкость, грация и осанка дали повод каламбуру Бориса Ливанова — «змея чрезвычайного посола».

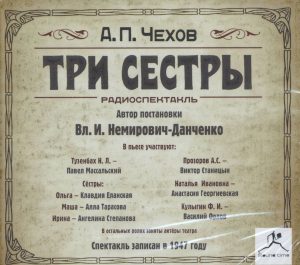

Опять Виталий Вульф: «То было время, когда Степанова обогнала всех своих знаменитых соперниц, с которыми прожила жизнь в театре. Степанова уже давно занимала в театре первое положение. После Ирины в «Трех сестрах» и Бетси Тверской в «Анне Карениной» – ролей, сделанных с Немировичем-Данченко, – она медленно, но неуклонно взбиралась по лестнице вверх. Никогда не отказывалась от ролей. После смерти Фадеева стала заниматься общественной деятельностью, но главным в ее жизни оставалась сцена…В середине 70-х годов Анатолий Эфрос снял Ангелину Степанову и Анатолия Кторова в телевизионном спектакле «Милый лжец», его по сей день изредка показывают на телевизионном экране. В этом спектакле Степанова и Кторов как бы обрели второе дыхание, раскрепостив какие-то совсем неожиданные силы своих дарований, оба явили вдохновенный взлет таланта. Кторов и Степанова творили вокруг себя особое магнитное поле «интеллектуальной акробатики»… Блистательная современная актриса, женщина большого ума, снайперски умеющая оценивать людей. Я дружил с Ангелиной Иосифовной четверть века, не говоря уже о последних годах, когда она звонила мне почти каждое утро и минут тридцать-сорок говорила своим чуть надтреснутым голосом. С годами она стала разговорчивой, хотя прежде отличалась молчаливостью; наверное, это свойство старости. Я любил приезжать к ней пить чай».

Была профессором Школы-студии МХАТ, членом редколлегии журнала «Театр».

Не одобряла раздел МХАТа, осталась в труппе Олега Николаевича Ефремова.

Основные награды и премии:

Сталинская премия первой степени (1952 год) — за исполнение роли Бетси в спектакле «Анна Каренина» Л. Н. Толстого.

Народная артистка СССР (1960 год) — за выдающиеся заслуги в области театрально-драматического искусств

Герой Социалистического труда ( 1975 год) — за большие заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с семидесятилетием со дня рождения

Государственная премия СССР (1977 год) — за исполнение роли Шамуэй в фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» (1975)

Орден «Знак Почета» (1937 год)

Орден Трудового Красного знамени (1938 год)

Орден Ленина (1948 год)

Орден Октябрьской революции

Орден Ленина (1975 год)

Орден Дружбы народов (1985 год)

Орден «За заслуги перед отечеством» III степени (1995 год)

И, да, во МХАТе Степанова не только играла, но и занимала должность парторга. Организовала партсобрание по осуждению академика А.Д.Сахарова, которое вошло в мемуары некоторых ее современников.

На столетнем юбилее театра Ангелина Иосифовна, сидя в кресле в роскошном платье от Славы Зайцева, произносила речь, как единственная оставшаяся в живых из «великих стариков», что вызвало несмолкаемые овации в зрительном зале. Ефремов стоял перед ней на коленях, это видела вся страна (юбилейный вечер транслировали по Первому каналу). Было ей тогда 93 года.

Последние годы она редко выходила из дома, общалась только с несколькими близкими людьми. Про свою жизнь актриса сказала: «В моей жизни было много горя и бед. Но если вы спрашиваете, была ли я счастлива, я скажу — да, была, каждый день, каждую секунду, и свою биографию я не променяю ни на какую другую».

Умерла Ангелина Иосифовна 17 мая 2000 года во сне.

В Чистополе сохранилось два здания, в которых ставила спектакли Ангелина Иосифовна Степанова — Литературный Музей — Дом учителя и бывшее здание городского театра, сегодня здание ЗОЖ. Здание Дома учителя принадлежит Минкульту, чтобы повесить на нем мемориальную доску надо пройти семь кругов ада, чем, конечно, никто заниматься не будет. А вот здание ЗОЖ находится в частном владении. Возле входа в него укреплена доска с множеством фамилий, это фамилии владелиц студий красоты, расположившихся в этом здании. Но вот одной, самой главной, на этом здании нет — «В этом здании в 1941-1942 годах работала Народная артистка СССР, Герой Социалистического труда, Лауреат Государственной премии, актриса Московского Художественного Академического Театра Ангелина Иосифовна Степанова». И, может быть, она когда-нибудь все-таки появится.

И меня, конечно, очень удивило, что в целом интересной и достаточно полной энциклопедии «Чистополь литературный» нет странички, посвященной Ангелине Иосифовне Степановой. Эта статьей я попытался заполнить этот пробел.

Обещанная ссылка на книгу Виталия Вульфа:

https://royallib.com/read/erdman_nikolay/pisma_nikola..

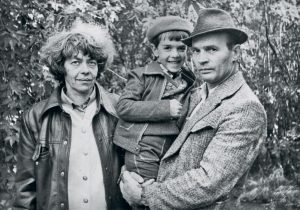

Семья. Ангелина Иосифовна, Александр Фадеев, Миша, Саша.. 1947 год:

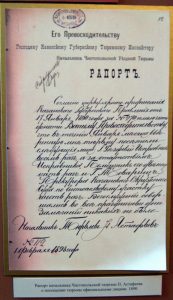

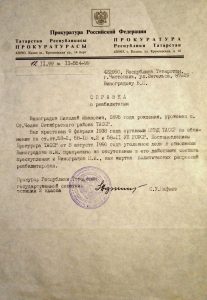

Рукописная афиша праздничного концерта в Доме учителя, посвященного вечера Дню Октябрьской революции:

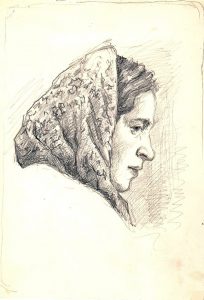

Рисунок Ангелина Степановой работы чистопольского художника Ивана Александровича Нестерова:

Ангелина Степанова и Анатолий Кторов у театрального подъезда:

Здание чистопольского Гортеатра:

ЗАГАДКА ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

#нашчистополь #экскурсииипочисчтополю

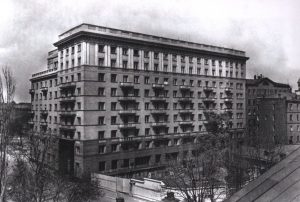

Уважаемый Тәлгәт Әфәнде месяц назад опубликовал фотографию здания за подписью — Больница Водников. Мне здание на фото не показалось похоже на эту больницу, мельком я увидел объяснение, что здание получило современный вид (не тот, в котором оно сейчас находится конечно, а тот, предыдущий, рабочий) в результате капитальной перестройки. Меня заинтересовало, что это вдруг здание, построенное явно в советское время, да еще и в стиле советского монументального классицизма, стиля эпохи проектирования соцгородов, а это 20-е, 30-е годы, когда строили на века, вдруг потребовало капитального ремонта. Обратился, как всегда, к нашим старожилам: — Лыкову Георгию Ивановичу Георгий Лыков и Отопкову Владимиру Ивановичу. Владимир Иванович все жизнь прожил в Поселке Водников, еще мальчишкой лазил по этому строящемуся зданию, они-то и пролили свет на историю больницы.

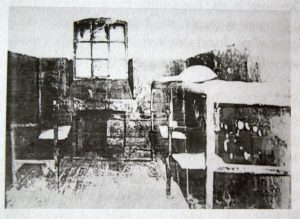

Начало стройки относится к середине 30-х годов, строили неторопливо, и к началу войны был готов только цокольный полуэтаж, перекрытый железобетонными плитами. Война внесла свои коррективы. Наплыв беженцев и эвакуированных был такой, что все мало-мальски подходящие здания пришлось переделывать в жилые. Тогда перестроили многие хозяйственные и складские постройки бывших купеческих усадеб, прорезали окна, понаделали перегородок и поселили в них людей. Это те здания, которые сейчас посносили, причисля их к ветхому и аварийному жилью. В недостроенное здание больницы также вселили нуждающихся в жилье — крыша над головой есть, не каплет же, когда нет дождя. Подумаешь, нет ни воды, ни отопления, ни канализации, весь город так жил. Понастроили клетушек, понаставили печек-буржуек, и — пошла коммунальная жизнь. Георгий Иванович вспомнил, что видел у кого-то фотографию этого здания, фактически только перекрытый подвал, из окон которого торчат трубы печурок. Удивляться тут нечему, Рафаил Хамитович Хисамов Рафаил Хисамов рассказывал, что это было еще достаточно комфортное жилье, что за Ржавцем и в районе нынешней Пролетарской прямо из-под земли во множестве торчали трубы печурок, из которых зимой шел дымок. Масса людей вплоть до конца 40-х годов жила в вырытых в пологом берегу городских речек и покрытых подручными материалами землянках. После войны из землянок стали выселять, а землю по Пролетарской стали нарезать возвращающимся фронтовикам. Именно там получил участок Мансур Валеев, участник войны, отец российского литературоведа, доктора филологических наук, профессора, члена Академии наук Республики Татарстан, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Татарстан, члена Союза писателей России Наиля Мансуровича Валеева.

К концу 40-х здание будущей больницы удалось расселить и стройка вновь ожила, вот тогда-то и бегал по ней со своими приятелями шустрый такой мальчонка — Володька Отопков.

Стройка эта оказалась знаменита на весь мир, когда в начале 60-х вражеский «Голос Америки» рассказал о чистопольском «долгострое». Подействовало. Вскоре больница Камского речного пароходства приняла первых пациентов. Но жизнь больницы была недолгой Проблемы с финансированием как начались в 90-х, так, мне кажется, и не кончались до самого ее закрытия. Не раз ее пытались передать в другое министерство, а когда не удавалось — закрыть совсем, хотя о коллективе врачей, там работающих, я слышал только хорошее.

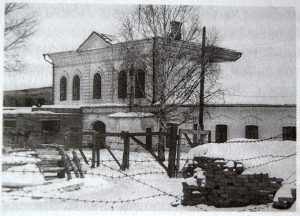

О её сегодняшнем состоянии лучше всего скажут фотографии. Грустно на них смотреть. еще более грустно попытаться ответить на вопрос — ПОЧЕМУ? Здание, которое простояло бы еще не один десяток лет сегодня стремительно разрушается. ПОЧЕМУ государство так беспечно относится к своему имуществу?

Сегодня сетуют, что в городе не хватает гостиничных номеров, надо срочно привлечь инвестиции, срочно строить гостиницы. А еще три, пять лет назад здание с минимальными затратами можно было бы переоборудовать в гостиницу. И стоянка, и парк, и вспомогательные здания, и подвал, в котором расположились бы и тренажерка и фитнес-залы, все это было, было. А как красивы были бы эти открытые террасы с гипсовыми балюстрадами, эта ностальгическая картинка по прошлой, такой уютной жизни.

А недавно на одной из встреч с руководителем Музея-заповедника услышал вообще великолепную мысль: » Вот если бы удалось привлечь инвестиции, убедить предпринимателей вложиться и создать в этом здании, на этой территории, санаторно-курортный комплекс! Сегодня, когда так стремительно развивается внутренний туризм, этот комплекс расположенный в старинном купеческом городе, неподалеку от красивейшей Камы, в привлекательной зеленой зоне, да еще и в таком интересном здании несомненно пользовался бы спросом, да еще и туристов и гостей города подтягивал бы к нашему Чистополю».

Вот это все и говорит о том, что нет комплексного плана развития нашего города, продуманного и выверенного под будущий туристический центр Закамья.

Как получилось так, что очевидные, ресурсосберегающие направления инвестиций оказались невостребованными? Как получилось так, что ни городскому обществу, ни руководству города не интересны кратчайшие пути к восстановлению былой славы, былого величия Чистополя?

Ну, а если вернуться к нашей печальной действительности, то, судя по всему зданию Больницы Водников уготована судьба соседнего здания — пожар и последующий снос.

Да, а здание на фотографии, опубликованной Талгатом-эфенди — это здание современного детского сада санаторного типа, улица Ленина, 71:

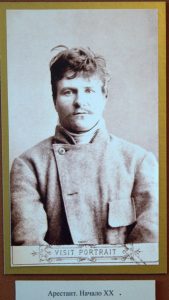

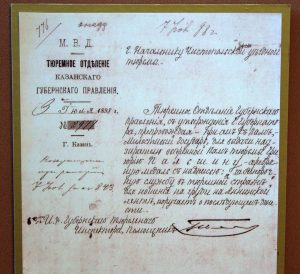

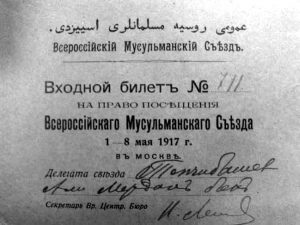

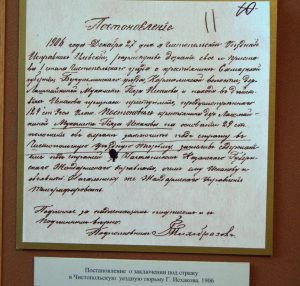

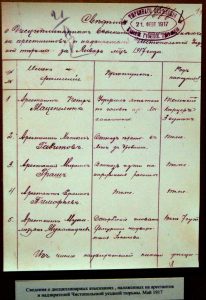

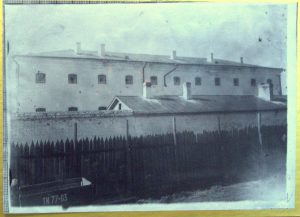

От сумы, да от тюрьмы… (часть I)

#нашчистополь #экскурсиипочистополю #чистопольскаятюрьма

Не следует считать себя неуязвимым, надежно защищённым от какого-либо несчастья…

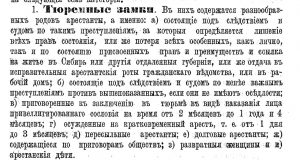

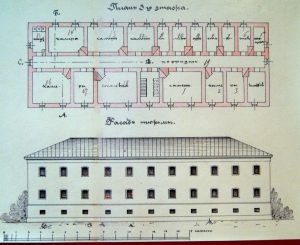

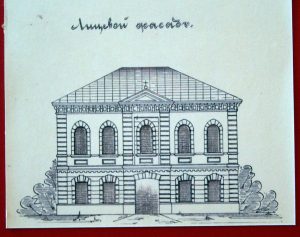

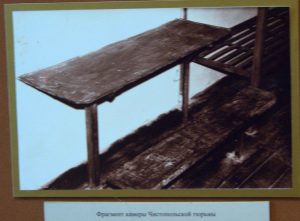

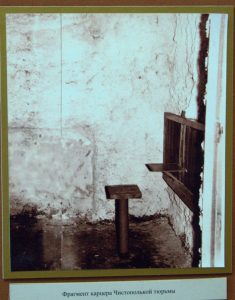

После статьи о кандальном пути, по которому брели «этапы длинные в свои срока огромные», логичным продолжением темы станет рассказ о Чистопольской тюрьме, или, как называли это учреждение в XVIII веке — Чистопольском остроге, а в XIX — Чистопольском тюремном замке.

Название мест заключения — тюрьма, явно заимствованное. Этимологи спорят, от каких народов пришло к нам это слово. Чаще всего происхождение термина «тюрьма» связывают с немецким словом Turm — башня, которое в свою очередь имеет латинские корни — Turrin, (латынь — мать языков наших, вернее, бабка). Узников в средние века помещали в подвальные фундаментные помещения замковых башен. Так, в 1698 году, в третьей камере башни Бертодьер знаменитой Бастилии содержался заключенный, вписанный в тюремную книгу под именем Эстан Доже. Франсуа-Мари Аруэ, которого сегодня больше знают, как Вольтера, писал, что этот таинственный заключенный носил железную маску. Вольтера мало кто читал, но уж «Виконта де Бражелон, или десять лет спустя» Александра Дюма-старшего прочли многие, а те, кто не смог осилить толстую книгу с множеством буковок, тот помнит Железную маску в исполнении великолепного Жана Маре, а много позже и романтичного Леонардо Ди Каприо. Но это лирическое отступление, считается, что от этого Turm и происходит русское название — тюрьма. Хотя тоже не факт. На происхождение термина «тюрьма» претендует и древнетюркское слово «turma», а, поскольку, в русском языке в наследство от Золотой Орды осталось множество слов — почему бы и нет.

Изоляция провинившегося от общества в особом помещении, появилась, вероятно, вместе с человечеством. В Несторовском списке Повести временных лет сохранилась запись: «В год 6567 (1059 год от Рождества Христова) Изяслав, Святослав и Всеволод освободили дядю своего Судислава из поруба, где сидел он 24 года, взяв с него крестное целование; и стал он чернецом».

Толковые словари русского языка и словари синонимов перечисляют следующие наименования мест заключения: темница, поруб, погреб, острог, каземат, тюремная изба, арестантская, яма, узилище, застенок, кутузка, холодная, каталажка, блошница и казенный дом. А вот в нашем Чистополе был еще и Исправдом, и Домзак — Дом заключенных. Разнообразие и количество синонимов не оставляет сомнению места — заключение узников в тюрьмы всегда практиковалось очень широко.

Пенитенциарная система начала складываться в Российском государстве в середине XVI века, когда для наказания преступников стали использовать тюремное заключение в острогах. Законодательно тюремное заключение было впервые закреплено в Судебнике Ивана IV, которого мы чаще именуем, и не без основания, Иваном Грозным, от 1550 года. До этого основными формами наказания были штрафы и казни. Хотя казни этот Судебник и не отменил. В 1677 году на торговой площади города Владимира проходила показательная казнь «женки Фетюшки». Обвинение было тяжким – мужеубийство. Фетюшка остро отточенной косой отрезала своему законному супругу, Логинку Гаврилову, голову. Причина ее преступления, естественно, никого не интересовала. В соответствии с действовавшим законодательством, женку Фетюшку прямо посреди площади закопали по плечи в землю. Снаружи осталась одна голова. Есть и пить голове не давали. Прошло несколько дней. Фетюшка все не умирала. Игуменья ближайшего монастыря, не выдержав этого зрелища, отправилась в губную избу, где попросила об освобождении женки Фетюшки. Игуменья пользовалась во Владимире уважением, и к ее просьбе отнеслись снисходительно – Фетюшку откопали и отправили в тот монастырь на исправление.

Ну, и все мы помним хрестоматийное: «Как поймают (неверную жену, сбежавшую в Крым с любовником) — на кол посади»! Был и такой «гуманный» вид казни.

Строительство первой каменной тюрьмы на Руси относится ко времени правления того же Ивана Грозного. Она появилась на территории Чебоксарского кремля вместе с Государевым двором, приказной избой и казной. С того же времени для подобных заточений стали активно использовать монастыри.

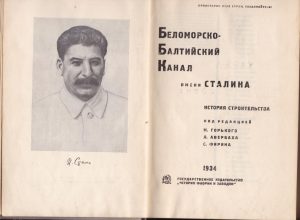

Первые тюрьмы России предназначались для изоляции осуждённых от общества. Государство не тратило средства на кормление заключённых, поэтому их ежедневно выводили на «нищенский промысел». Начиная с конца XVI века труд осуждённых использовали для экономического развития государства. Ну, а впервые законодательно закрепил каторжные работы, как систему использования труда заключённых в ссыльных местах, наш любимый император всея Руси Петр I . За малейшую провинность утвержденный Петром Воинский артикул предусматривал телесные наказания и отправку в солдаты, (убойная скотинка всегда была нужна), за более серьезные прегрешения полагались либо смертная казнь, либо бессрочные каторжные работы – «крепостные» и «галерные». Основная масса каторжников трудилась на строительстве Петербурга, оборонительных крепостей и в адмиралтействах. Розыскные команды Петра прочесали всю страну, добравшись и до села Чистое Поле. Беглые крестьяне, основавшие село, водворены были не прежним владельцам, а погибли на берегах Невы на строительстве града Петрова. Так что и великие стройки первой пятилетки молодого советского государства — Беломоро-Балтийский канал, автомобильные и тракторные заводы, металлургические комбинаты, Северная железная дорога — эти все стройки века велись трудом зэков, и традиции этой уже более трехсот лет.

До 1802 года никто не задумывался о том, что тюрьмы должны «способствовать к исправлению», нет, лишь наказание за вину осужденного. К примеру, обычным решением судов по делам о долгах было «поставление на правеж», то есть заключение в тюрьму с ежедневным выводом на торговую площадь и избиением. Такой «правеж» мог продолжался до полного сбора суммы долга.

Вчерашний день, часу в шестом,

Зашел я на Сенную;

Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую.

Узнали поэта? За что могли наказать эту женщину? За воровство, грабёж, скупку краденного, убийство или оставление новорождённого, вызвавшее его смерть. За эти преступления могли назначить до сорока ударов кнутом, или до сто ударов плетьми. А порку розгами вообще за наказание не считали, она была распространена повсеместно, даже в школе и, нередко, даже в семье. Если вы думаете, что эта сцена не для Чистополя, то вы ошибаетесь. Публичные наказания проводились на Сенной площади, она находилась в районе часовни «Умиление». Возможно, на месте часовни и был врыт в землю тот самый столб, к которому привязывали наказываемых. И, кстати, граждане Российской империи, принадлежащие к дворянскому сословию, а с 1785 года и именитые — Почетные горожане, а также купцы первой и второй гильдии были освобождены от телесных наказаний, что являлось одним из стимулов перехода в купечество.