Большинство приведённых в этом разделе сайта фотографий и скринов кликабельны для просмотра в полном разрешении!

Уровень воды — это высота поверхности воды в реке, озере или море над избранной условной горизонтальной плоскостью. Для удобства сравнения в качестве такой плоскости часто избирается среднее положение поверхности Балтийского моря у города Кронштадта. Тогда говорят, что уровень дан в абсолютных отметках, и пишут, например, 5 м БС — т.е уровень воды составляет 5 м в Балтийской системе. Уровень воды есть главнейшая характеристика режима реки, которая интересует всех, кто так или иначе связан с рекой — ни одно сооружение на реке и вблизи неё не может быть возведено без тщательного учёта данных о режиме колебания уровня воды!

Небольшая историческая справка о началах гидрологических наблюдений в России приведена в статье «Слово о Волге» на сайте Валерия Ерофеева «Историческая Самара».

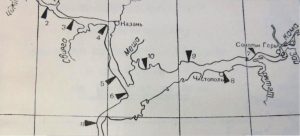

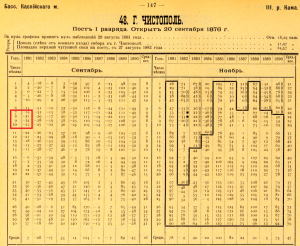

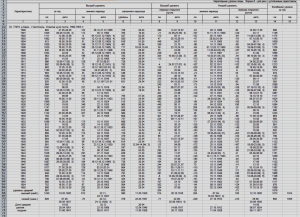

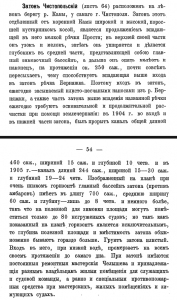

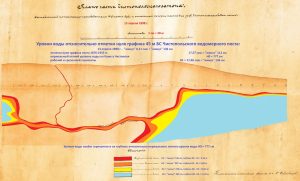

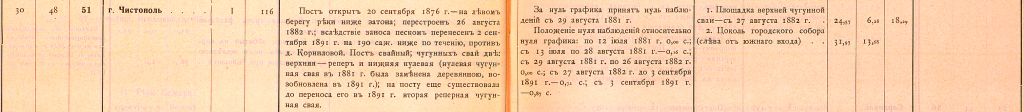

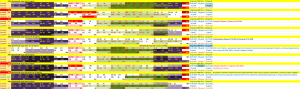

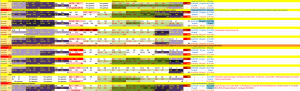

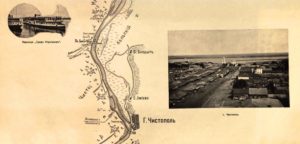

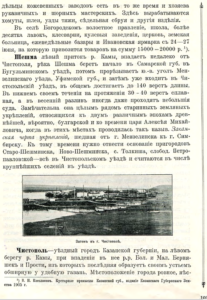

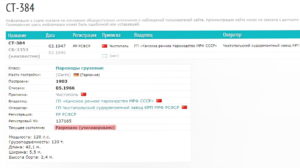

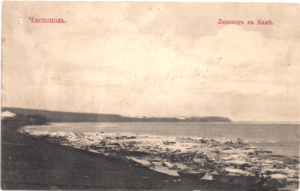

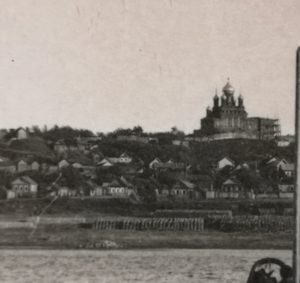

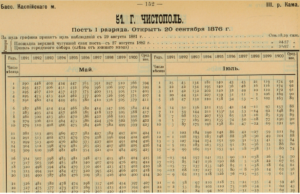

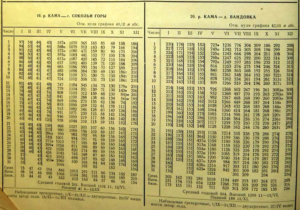

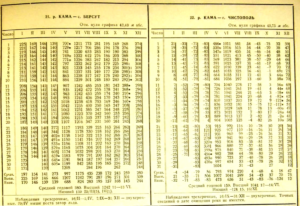

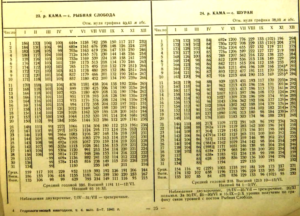

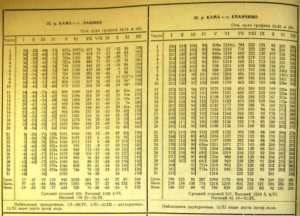

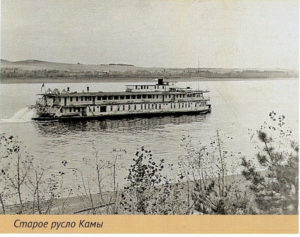

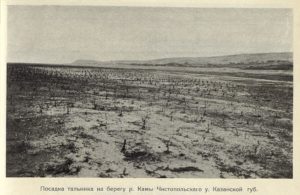

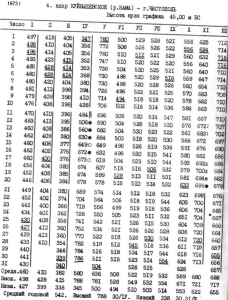

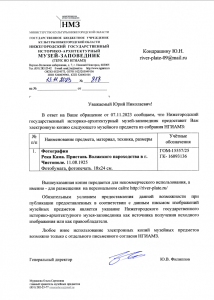

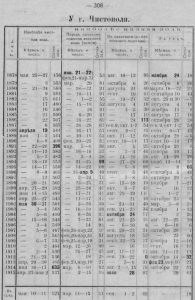

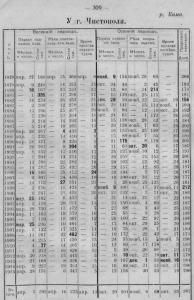

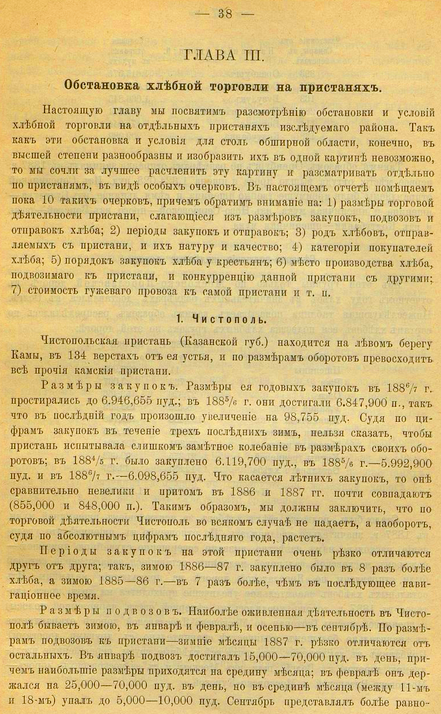

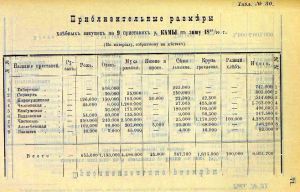

Первые водомерные наблюдения с целью изучения условий судоходства были организованы Министерством путей сообщения в 1876 г. на реках Волге и Каме у пос. Камское Устье (2 сентября), г. Тетюши (2 сентября), г. Самары (8 сентября), с. Печёрского (15 сентября), г. Чистополя (2 октября), г. Саратова (21 октября) и г. Астрахани (15 ноября) (источник: «Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 12. Выпуск 1. Бассейн р. Волги ниже г. Чебоксар», стр. 32). Вторым по дате на Каме был открыт водомерный пост в г. Перми — 17 ноября 1876 года, третьим — пост в г. Лаишево 22 марта 1877 года (эти данные нашёл в «Гидрологический ежегодник. Том 4. Выпуск 5-7» за 1936-1955 гг.). После создания в 1955-1957 гг. Куйбышевского водохранилища Чистопольский водомерный пост перешёл в разряд «озёрных постов» (с 14 июня 1956 г. — в этот день начался подпор от плотины Куйбышевской ГЭС (сейчас — Жигулёвская ГЭС)), 10 июля 1957 года Куйбышевское водохранилище достигло проектной отметки, подпор уровня воды распространяется по Каме до устья Вятки (источник, стр. 10). Сразу после образования водохранилища на его Камском участке имелись 4 водомерных поста — в д. Вандовке, г. Чистополе, пгт Рыбной Слободе и г. Лаишеве, ниже скриншот из «Гидрологического ежегодника 1956 г. Том 4. Выпуск 4, 8»:

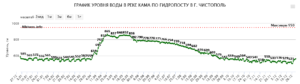

В дальнейшем, посты в Вандовке, Рыбной Слободе и Лаишеве были закрыты, пост в с. Соколка перешёл из разряда речных (Кама) в озёрные (Куйбышевское водохранилище) и добавился новый водомерный пост в с. Ташкирмень — новую карту расположения постов можно увидеть здесь. Отметка нуля уровня воды «ОГП Чистополь» составляет с 1960 года 45 м БС, данные по уровням за последние 7 суток, измеренных нашим постом, можно посмотреть на портале ЕСИМО (ВНИИГМИ-МЦД) («Единая государственная система информации об обстановке в мировом океане» — оперативные данные измеренных расходов воды на гидрологических постах, создан 30 мая 2011 г.). На сайте ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» («Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Татарстан») в онлайн режиме представлена информация с автоматических гидрологических комплексов (АГК, с 17 марта 2014 г.) обновляемых ежечасно, правда не указано, что взято за уровень нулевой отметки — от данных, измеренных Чистопольским гидропостом, эти данные меньше примерно на 222 см (для летнего периода 2017 г.) и на примерно 178 см (для осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.) — абсолютно не понятно, почему разница не постоянная величина? С лета 2018 г. и до начала апреля 2019 г. эта разница стала составлять около 182 +/- 5 см, далее, до конца 2019 г., разница установилась на отметке 171 +/- 4 см. А с июня 2021 г. разница стала составлять 210 +/- 4 см — просто удивительно, как такое может быть? Ещё один справочный ресурс с данными об уровнях и температурах воды в реках для туристов-водников, каякеров и рыбаков — All Rivers.Info (запущен 15 марта 2015 г., с 7 июня 2016 г. работает мобильная версия, а 28 июня 2016 г. добавлены реки Приволжского ФО).

С 14 мая 2024 г. данные по уровням воды в открытом доступе отсутствуют — пост об этом в сообществе ВК «Уровень воды сегодня \ AllRivers.INFO»:

«Уважаемые пользователи! Обновления по большому ряду гидропостов России прекратились в связи с отсутствием данных на источниках в открытом доступе. Когда заработает — неизвестно. Мы заинтересованы не меньше вашего и отслеживаем ситуацию своими средствами. Как только появится возможность, все заработает, но гарантий дать не можем, так как уровень воды измеряем не мы и не мы решаем вопрос о предоставлении данных в открытый доступ».

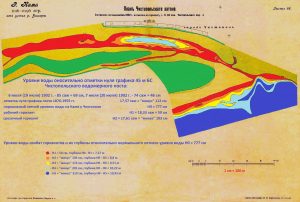

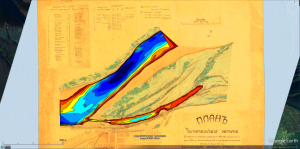

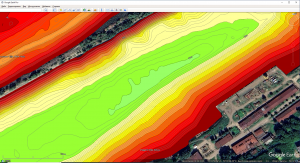

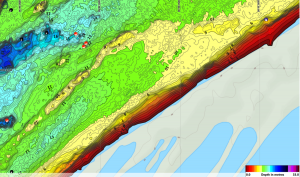

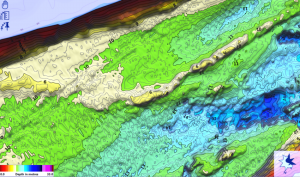

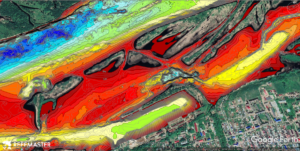

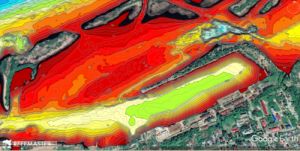

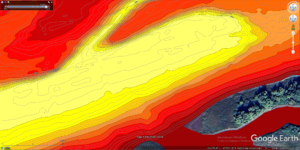

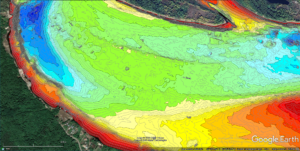

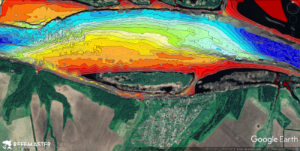

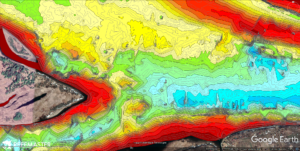

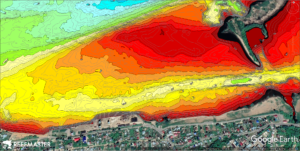

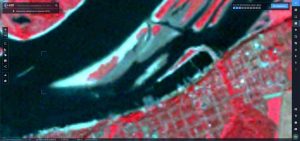

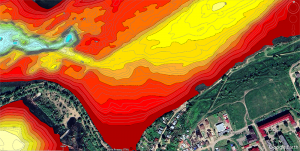

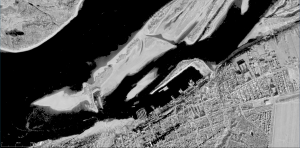

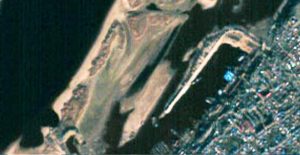

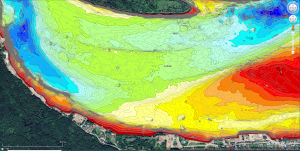

Почему же уровень воды так важен при просмотре спутниковых снимков? Такие данные позволяют «привязать» каждый спутниковый снимок по глубине, что позволяет сделать коррекцию карты глубин. Особую ценность представляют снимки по низкому уровню воды в реке, в этом случае можно на участках мелководий (от 0 до 3-4 метров по глубине) построить примерную батиметрическую карту, даже не проходя в таких местах галсами для записи логов эхолотом. Когда осенью 2017 года у меня оказались архивные данные по среднесуточным уровням воды нашего водомерного поста за период 1936-2015 гг., то появилась возможность поиска спутниковых снимков по годам с наиболее низким уровнем воды. Оптимальны для этой цели снимки со спутников американской миссии Landsat — на мою область Камы таких снимков совсем немного, тем большую ценность они представляют! Свою батиметрическую карту я начал строить 3 июля 2016 года, при этом ещё не имел данных по уровням воды, за репер брал точку швартования катера на лодочной. Летом 2017 г. наконец удалось связать свой репер с данными нашего водомерного поста и онлайн данными Татгидромета: 763 см (гидропост) и 582 см +/- 5 см (Татгидромет, по данным на конец 2018 г.). Замечу, что согласно данным о гидрологической обстановке и состоянии водного режима работы ГЭС филиалов и ДЗО ПАО «РусГидро» (приводятся по состоянию на 08.00 утра и публикуются до 14:00 (по МСК), для Жигулёвской ГЭС — с 13 апреля 2013 г.) «Изменения уровней водохранилищ ГЭС РусГидро» для Жигулёвской ГЭС (Куйбышевское водохранилище) имеем следующие основные отметки уровней:

ФПУ – форсированный подпорный уровень, максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища — 55,3 м (для Чистополя — 10,3 м)

НПУ — нормальный подпорный уровень, отметка полного наполнения водохранилища в обычных условиях — 53 м (для Чистополя — 8 м; я взял за нормальный летний уровень отметку 7,77 м = 777 см — красивое число, да и всё-таки 8 м на Каме у Чистополя это отметка выше нормального уровня)

УМО – уровень мертвого объема, отметка предельной сработки водохранилища — 45,5 м (для Чистополя — 0,5 м)

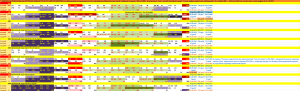

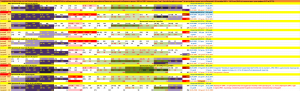

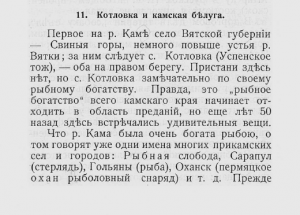

Проанализировав определённые закономерности между уровнями воды и спутниковыми снимками на конкретную дату, выделил условно 4 фазы водного режима Камы у Чистополя, составил таблицу среднесуточных уровней воды и ниже привожу статистику данных нашего гидропоста от момента создания Куйбышевского водохранилища с указанием максимального или минимального уровня воды (в см, в скобках указана продолжительность фазы):

1. Большое половодье, уровень воды больше 900 см

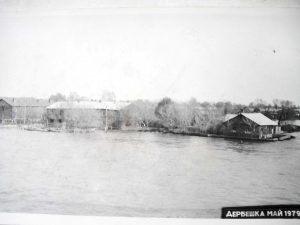

Максимальный уровень воды с момента образования водохранилища был 17-18 мая 1957 года и составил 1071 см, половодье этого же года оказалось вторым по длительности — 36 дней. Отмечу и половодье 1979 года, когда уровень воды во второй раз перешагнул за отметку 1000 см (наибольший уровень воды составил 1013 см) и ставшее самым продолжительным на сегодняшний день — 38 дней! Во время больших половодий происходит затопление обширных лугов в пойме рек и речек — Шешмы, Прости, Старой Камы, Кривуши, Юмы, Панушки, а также разлив вод из меженных русел озёр в акватории Камы.

«История волжских наводнений. Что изменилось после создания каскада ГЭС» — здесь можно почитать о самых больших потопах на Волге, и два архивных видео о весеннем потопе 1979 г., по Каме — фото наводнения в посёлке Дербешка (источник), там оно совпало с началом затопления Нижнекамского водохранилища:

и ещё одно (кликабельно):

2. Повышенный от нормального летний уровень воды — от 800 см до 900 см, нормальный летний уровень воды — от 700 см до 800 см, пониженный от нормального летний уровень воды — от 600 см до 700 см

Моя батиметрическая карта имеет репер (базовый отсчёт глубины) 763 см, а за нормальный уровень воды я взял немного большое значение — 777 см (красивое число!), при этом уровне воды можно комфортно проехать на лодке по всем известным протокам и канавам акватории Камы.

3. Летне-осенняя межень, уровень воды от 400 см до 600 см (летне-осенняя межень — 500-600 см, осенняя межень (до наступления сплошного ледостава) — 400-500 см)

Выбранные мной граничные значения этой межени хорошо согласуются с данными из «Диспетчерского графика работы Куйбышевского водохранилища», приведённым в проекте (приложение 26, стр. 72): 600 см — минимальный уровень, обеспечивающий воспроизводство биоресурсов, а также минимальный уровень начала навигационной межени (обеспечение судовых глубин); 400 см — минимальный навигационный уровень.

При опускании уровня воды ниже отметки 600 см становится невозможным проезд на катерах и лодках через основной проран у города, а также через речку Засухоль в её впадении в Каму, нельзя заехать в озёра Караморовка, Гнилое и Островное со стороны Камы. Появляются острова и косы на Прости чуть выше дачного посёлка Змиёво, а также по правому берегу Камы между Чистополем и Кубассами. И главное — по такому уровню воды можно увидеть старые русла многочисленных озёр, проток, речушек между посёлками Алекссевское и Рыбная Слобода. Самые интересные и информативные с точки зрения применения для батиметрии спутниковые снимки, особенно, если снимки сделаны по уровню воды ниже 500 см!! Продолжительность фазы этого режима рассчитана до момента наступления ледостава. В этой фазе необходимо отметить по продолжительности фазы 1973 год (154 дня — с 19 мая по 19 октября (!!), а если добавить ещё и дни фазы зимней межени, то получится, что больше полугода (186 дней) уровень воды в Каме был критически низкий (!)), 1975 год (131 день, а с учётом зимней межени — 205 дней (!!), 1995 год (111 дней) и, конечно, незабываемый 2010 год (124 дня). 21 ноября 2010 года зафиксирован пока и самый низкий уровень воды в Каме до ледостава (показания на 8 часов утра) — 386 см, продержался уровень ниже отметки 400 см только один день и далее начал увеличиваться (в 20.00 21 ноября — 394 см, а уже в 08.00 22 ноября — 402 см). Ниже мои архивные видео 2010 г., первое снято как раз 21 ноября 2010 г. — после вытаскивания утром своей лодки «Казанки-5М2» решил прогуляться после обеда до лодочной и заснять большую косу, которая едва не стала препятствием на пути к берегу от места швартовки лодки, помню, что я ещё с трудом успел протащить лодку через косу, а второе видео — прогулка по дамбе с дочкой 9 ноября 2010 г., среднесуточный уровень воды в тот день составил 421 см:

4. Зимне-весенняя межень, уровень воды от 100 до 400 см (весенняя межень — 100-300 см, зимняя межень 300-400 см)

Эта фаза рассчитывается из количества дней, когда Кама скована льдом, т.е. от ледостава до ледохода. Из таблицы видно, что весенняя межень была последний раз в 1999 году, а зимняя межень происходила практически каждый год (за исключением 1961 г. и 1984 г.) до начала последнего десятилетия 20 века, в 90-е эта фаза сократилась до четырёх, а в 21 веке за 24 года фаза зимней межени произошла всего три раза… Самый низкий уровень воды в Каме зафиксирован 8 апреля 1976 года — 109 см, в сумме за 1976 год зимне-весенняя межень составила по продолжительности рекордные 124 дня! Отмечу ещё следующие года по продолжительности этой фазы: 1964 г. — 120 дней, 1965 г. — 108 дней, 1968 г. — 96 дней (только зимняя межень), 1975 г. — 74 дня (только зимняя межень), 1977 г. — 97 дней, 1980 г. — 70 дней, 1982 г. — 106 дней, 1989 г. — 83 дня.

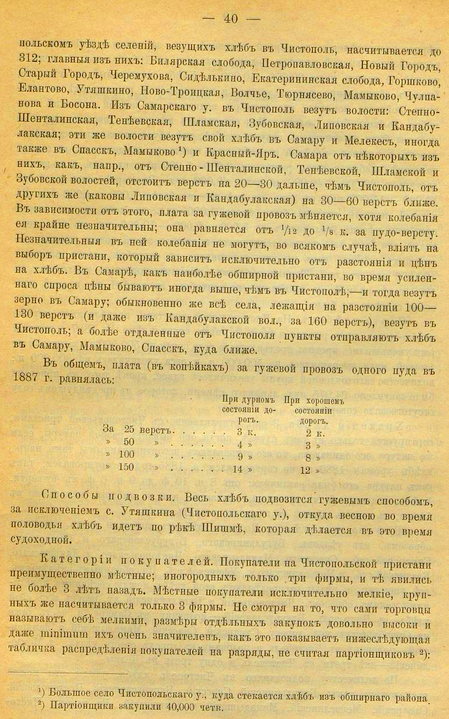

| Год | Весенняя межень | Весенняя межень | Зимняя межень | Осенняя межень | Летне-осенняя межень | Весеннее половодье | Весеннее половодье |

| 100-200 см | 200-300 см | 300-400 см | 400-500 см | 500-600 см | 900-1000 см | 1000-1100 см | |

| 1957 | 152 (17 дней) | (36 дней) | (55 дней) | (14 дней) | 1071 (22 дня) | ||

| 1958 | 327 (19 дней) | 989 (31 день) | |||||

| 1959 | 230 (18 дней) | (23 дня) | 931 (17 дней) | ||||

| 1960 | 345 (25 дней) | ||||||

| 1961 | |||||||

| 1962 | 355 (36 дней) | ||||||

| 1963 | 248 (14 дней) | (22 дня) | 525 (52 дня) | 977 (23 дня) | |||

| 1964 | 182 (6 дней) | (65 дней) | (49 дней) | 469 (8 дней) | (36 дней) | ||

| 1965 | 262 (82 дня) | (26 дней) | |||||

| 1966 | 355 (17 дней) | 984 (27 дней) | |||||

| 1967 | 314 (45 дней) | 496 (1 день) | (85 дней) | ||||

| 1968 | 330 (96 дней) | ||||||

| 1969 | 270 (12 дней) | (38 дней) | |||||

| 1970 | 340 (21 день) | 910 (5 дней) | |||||

| 1971 | 339 (26 дней) | ||||||

| 1972 | 350 (32 дня) | 501 (77 дней) | |||||

| 1973 | 338 (32 дня) | 494 (7 дней) | (147 дней)!! | ||||

| 1974 | 371 (13 дней) | 939 (31 день) | |||||

| 1975 | 338 (74 дня) | 415 (78 дней) | (53 дня) | ||||

| 1976 | 109 (55 дня) | (46 дней) | (23 дня) | ||||

| 1977 | 135 (63 дня) | (25 дней) | (9 дней) | 556 (16 дней) | |||

| 1978 | 208 (33 дня) | (24 дня) | |||||

| 1979 | 248 (16 дней) | (18 дней) | (28 дней) | 1013 (10 дн.) | |||

| 1980 | 137 (30 дней) | (26 дней) | (14 дней) | ||||

| 1981 | 393 (5 дней) | 432 (31 день) | (33 дня) | 919 (19 дней) | |||

| 1982 | 138 (52 дня) | (31 день) | (23 дня) | 540 (51 день) | |||

| 1983 | 381 (7 дней) | ||||||

| 1984 | 539 (41 день) | ||||||

| 1985 | 236 (20 дней) | (21 день) | 948 (24 дня) | ||||

| 1986 | 331 (21 день) | 546 (19 дней) | |||||

| 1987 | 391 (1 день) | 952 (12 дней) | |||||

| 1988 | 355 (66 дней) | 527 (24 дня) | |||||

| 1989 | 280 (13 дней) | (70 дней) | 485 (16 дней) | (84 дня) | |||

| 1990 | 968 (33 дня) | ||||||

| 1991 | (29 день) | 1003 (1 день) | |||||

| 1992 | 558 (40 дней) | ||||||

| 1993 | |||||||

| 1994 | 357 (10 дней) | ||||||

| 1995 | 421 (63 дня) | (48 дней) | 910 (13 дней) | ||||

| 1996 | 377 (19 дней) | 511 (110 дн.) | |||||

| 1997 | 325 (30 дней) | 928 (14 дней) | |||||

| 1998 | 902 (1 день) | ||||||

| 1999 | 275 (4 дня) | (17 дней) | 522 (67 дней) | ||||

| 2000 | 914 (2 дня) | ||||||

| 2001 | 395 (1 день) | 941 (19 дней) | |||||

| 2002 | 594 (1 день) | ||||||

| 2003 | |||||||

| 2004 | |||||||

| 2005 | 556 (33 дня) | 926 (18 дней) | |||||

| 2006 | 344 (35 дней) | ||||||

| 2007 | 928 (12 дней) | ||||||

| 2008 | |||||||

| 2009 | 512 (70 дней) | ||||||

| 2010 | 386 (92 дня) | (32 дня) | |||||

| 2011 | 368 (65 дней) | 582 (10 дней) | |||||

| 2012 | |||||||

| 2013 | |||||||

| 2014 | 574 (15 дней) | ||||||

| 2015 | |||||||

| 2016 | 950 (29 дней) | ||||||

| 2017 | |||||||

| 2018 | |||||||

| 2019 | |||||||

| 2020 | 920 (14 дней) | ||||||

| 2021 | 510 (68 дней) | ||||||

| 2022 | |||||||

| 2023 | |||||||

| 2024 | |||||||

| 2025 | |||||||

| 2026 | |||||||

| 2027 | |||||||

| 2028 | |||||||

| 2029 | |||||||

| 2030 |

Добавлю также статистические данные для ещё двух фаз водного режима Камы у Чистополя — ледохода и ледостава (по данным 1878-2023 гг.).

5. Ледоход: самая ранняя дата его начала — 6 апреля 1947 года (до образования водохранилища) и 1 апреля 1995 года (есть новый рекорд — 28 марта 2020 г.!!), а самая поздняя — 29 апреля 1926 года (до образования водохранилища) и 1 мая 1979 года. Ледостав: самая ранняя дата его начала — 29 октября 1920 года (до образования водохранилища) и 29 октября 1976 года, а самая поздняя — 14 декабря 1913 года, 14 декабря 1927 года (до образования водохранилища) и 20 декабря 2008 года.

С 2008 года на сайте АИС ГМВО (Автоматизированная информационная система государственного мониторинга водных ресурсов) публикуются данные о среднесуточных уровнях воды озёр, прудов, обводнённых карьеров, водохранилищ, ниже графики по годам (данные публикуются в конце августа каждого года за ранний период на два года, например в 2022 г. опубликованы данные за 2020 г.):

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Графики в режиме реального времени можно посмотреть на сайте AllRivers (начиная с 2019 г.), в том числе есть и годовые данные — ниже для примера график уровня воды за 2021 г.:

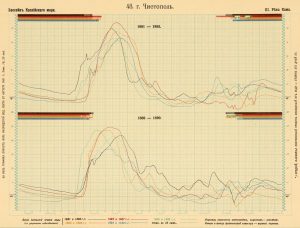

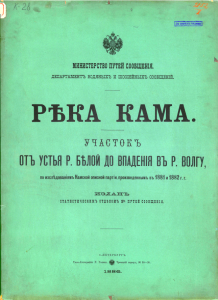

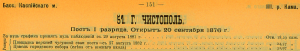

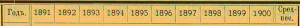

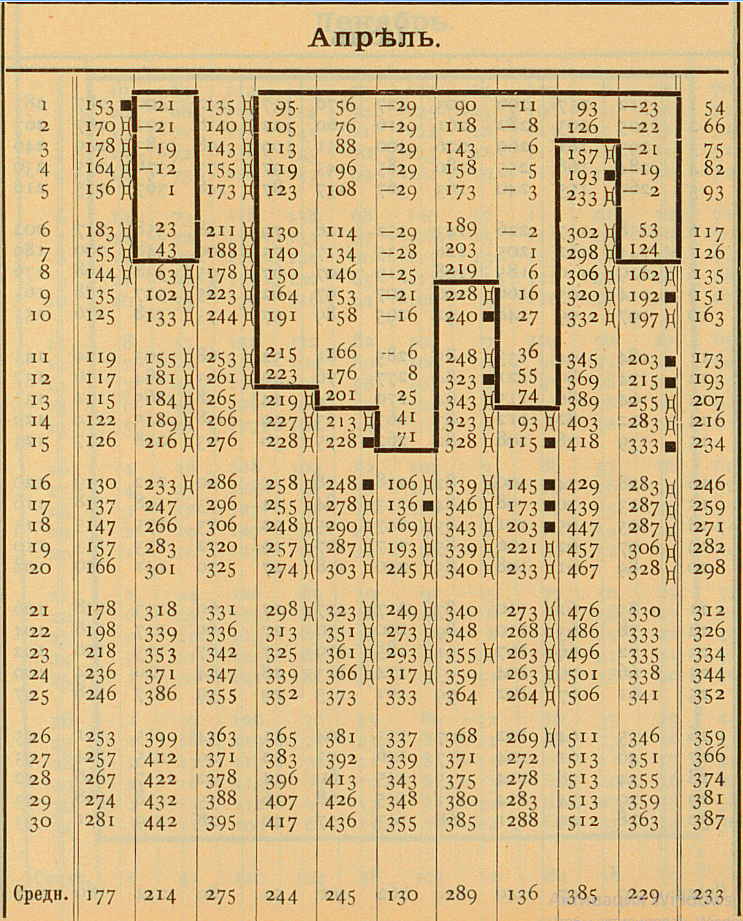

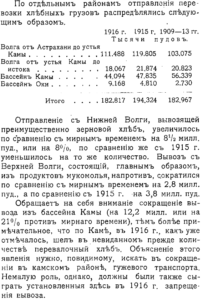

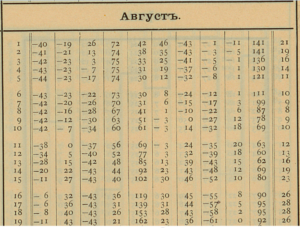

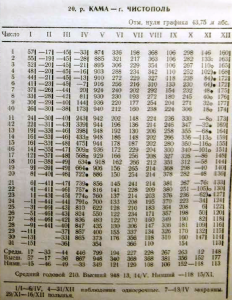

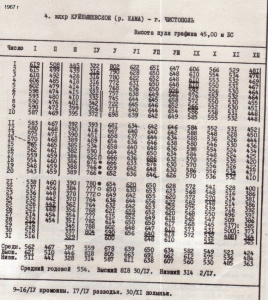

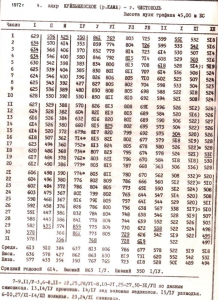

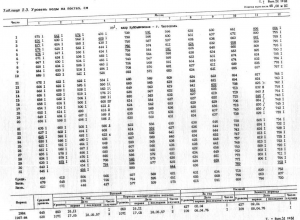

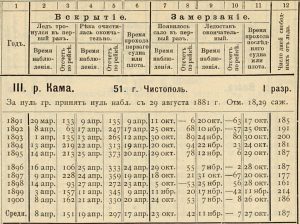

А какая же ситуация была по уровням воды до образования Куйбышевского водохранилища? Данные по уровням воды я нашёл в следующих гидрологических изданиях: «СВЕДЕНИЯ О СТОЯНИЯХ УРОВНЯ ВОДЫ в реках и озёрах Европейской Росиии по наблюдениям на 80 водомерных постах, 1876-1880 гг.», «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ по наблюдениям на водомерных постах, учреждённых Министерством путей сообщения за время с 1881 по 1890 г. включительно. Том 2. Бассейн Каспийского моря», «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ по наблюдениям на водомерных постах, учреждённых Министерством путей сообщения за время с 1891 по 1900 г. включительно. Том 5. Бассейн Каспийского моря», «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ по наблюдениям на водомерных постах, учреждённых Министерством путей сообщения за время с 1901 по 1910 г. включительно. Том 9. Бассейн Каспийского моря», «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ СССР по наблюдениям на водомерных постах с 1911 по 1915 г. Том 13. Бассейн Каспийского моря», «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА РЕКАХ И ОЗЁРАХ СССР 1916-1930 гг. Том 17. Бассейн Каспийского моря», «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА РЕКАХ И ОЗЁРАХ СССР 1931-1935 гг. Том 22. Бассейн Каспийского моря. Выпуск 2. Бассейн р. Волги от впадения р. Камы до устья и реки северо-восточного побережья Каспийского моря. Часть 1. Бассейн р. Камы», «ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК. 1936-1955 гг. Том 4. Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии). Выпуск 5-7».

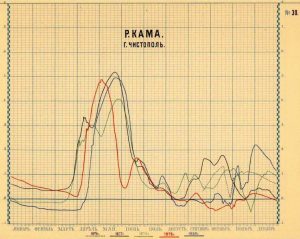

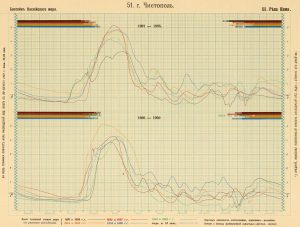

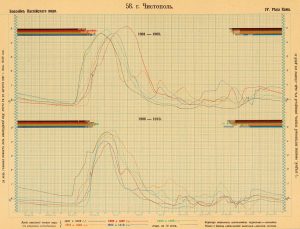

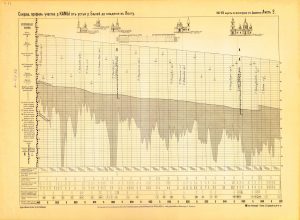

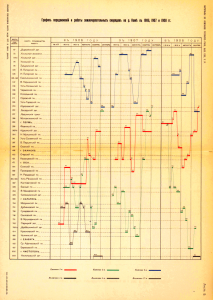

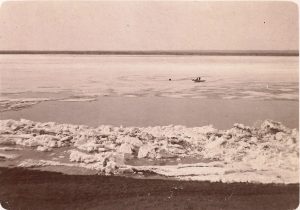

И вот здесь меня эти данные просто шокировали! Начав делать их анализ, я обнаружил весьма любопытную деталь — насколько же быстро падал уровень воды в Каме после весеннего половодья! Максимальные уровни воды в половодья были сопоставимы с нынешними, от 700 до 1000 см (но были и годы, когда уровень воды выходил за указанные границы), как правило, они приходились на середину или на вторую половину мая (реже — на начало июня). А дальше начиналось самое интересное — уровень воды сразу после половодья начинал резко падать, причём очень быстро «перешагивал» через нулевую отметку (считая за нулевую отметку 45 м БС) и значения становились отрицательными!! Иногда это уже случалось в конце июня, чаще — в июле, но если и в июле уровень ещё не переходил в минусовые значения, то в августе уровень воды уже всегда имел отрицательные значения (за исключением 1900, 1909 и 1926 годов). Лучше всего анализировать колебания воды на графиках — привожу графики за 1876-1910 гг., где по вертикали указан масштаб в саженях (1 саж = 2,1336 м), а по горизонтали даты по месяцам в старом летоисчислении:

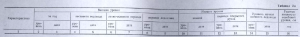

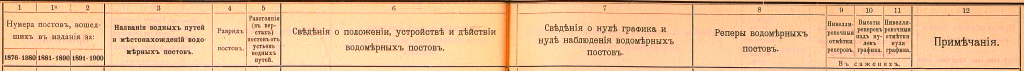

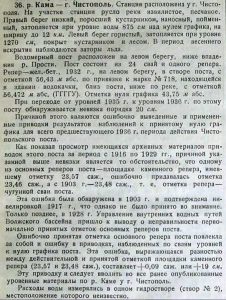

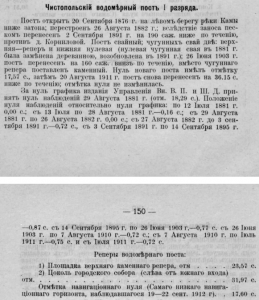

Графиков за 1911-1955 гг. в изданиях нет, но картина будет аналогичной. Конечно, необходимо привести все графики к одной отметке нуля, желательно к принятой в настоящее время отметке 45 БС. Согласно изданию «Ресурсы поверхностных вод СССР. ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Том 12. Нижнее Поволжье и Западный Казахстан. Выпуск 1. Бассейн р. Волги ниже г. Чебоксары» Чистопольский водомерный пост имел отметку нуля графика 43,69 м за период 1876-1955 гг., кроме того, из описания поста в «ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК. 1936-1937 гг. Том 4. Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии). Выпуск 5-7. Бассейн р. Камы» (самый первый выпущенный ежегодник):

следует вводить поправку «+19 см» в данные за 1876-1935 гг. Таким образом, от всех данных по уровням воды за указанный период необходимо отнимать поправку 43,69 — 45 + 0,19 = — 1,12 м, для вышеприведённых графиков нулевой горизонт должен быть поднят на 0,525 саж. В описании поста указаны уровни воды, при которых происходит затопление правого и левого берегов около города, пересчёт их в отметку нуля графика 45 БС даёт следующие значения — 744 см и 1139 см, первое из них соответствует нынешнему летнему уровню воды, а до второго значения едва не дошёл наибольший уровень воды за период 1876-1955 гг., измеренный 19 мая 1926 г. и равный 1109 см!! Что же касается самого низшего уровня воды за этот же период, то он был 27 октября 1912 г. — «минус 351 см»!!

следует вводить поправку «+19 см» в данные за 1876-1935 гг. Таким образом, от всех данных по уровням воды за указанный период необходимо отнимать поправку 43,69 — 45 + 0,19 = — 1,12 м, для вышеприведённых графиков нулевой горизонт должен быть поднят на 0,525 саж. В описании поста указаны уровни воды, при которых происходит затопление правого и левого берегов около города, пересчёт их в отметку нуля графика 45 БС даёт следующие значения — 744 см и 1139 см, первое из них соответствует нынешнему летнему уровню воды, а до второго значения едва не дошёл наибольший уровень воды за период 1876-1955 гг., измеренный 19 мая 1926 г. и равный 1109 см!! Что же касается самого низшего уровня воды за этот же период, то он был 27 октября 1912 г. — «минус 351 см»!!

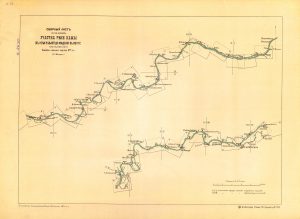

Для себя я пересчитал максимальные и минимальные уровни воды за каждый месяц периода 1876-1955 гг., все данные сейчас сведены в единую таблицу уровней воды за 1876-2019 гг. (таблицу можно скачать в разделе «Услуги и ссылки для скачивания»). Уровень воды для большинства лет в весеннюю межень (март) колебался между значениями 0-«минус 270 см», а в осеннюю межень (сентябрь-ноябрь) — 0-«минус 351 см», таким образом, разница между максимальным и минимальным уровнем воды за весь год составляла 10-12 метров, для 1892 г., 1912 г., 1914 г., 1917 г., 1929 г., 1932 г. и 1944 г. эта разница превысила 12 метров, а рекорд был установлен в 1882 г., когда разница составила совершенно невероятное значение — 13,18 м!! Для сравнения — в 21 веке только самый первый его год (2001) имел разницу за год более 5 метров, а именно 546 см. Сейчас у меня построена батиметрическая карта Камы от Вандовки до Сакон (её репер равен 763 см), конечно, я внимательно посмотрел на те места русла реки, которые имеют в настоящее время глубину порядка 9-12 метров. И такие места нашлись: напротив п. Сухой Берсут — до 11 метров, чуть выше и ниже устья озера Островное — 8-10 метров, ниже Чистополя (напротив Соляных) — 11-12 метров и напротив с. Кубассы — 8-10 метров. Как я показал в разделе сайта «Лоцманские карты» эти глубины вполне удовлетворительно совпадают с глубинами, приведёнными в «Планах участка Камы от устья р. Белой до впадения в р. Волгу» с поправкой на уровни воды 1881-1882 гг., в течении которых проводились съёмочные работы. Напомню, что разница между репером моей карты глубин (763 см — 3 июля 2016 г.) и репером планов («минус 59 см» — 19-22 сентября 1881 г.) составляет 822 см (от озера Догат и выше). Но за период 1876-1955 гг. были годы (всего их я насчитал 42 из общего числа 80-ти лет — т.е. больше половины!), в которые уровень воды в июле-октябре колебался между значениями «минус 200 — минус 300 см» и даже в некоторые годы опускался ниже «минус 300 см» (6 лет), что даёт разницу в 10-11 метров в период открытой воды и судоходной навигации!!

P.S. — 1

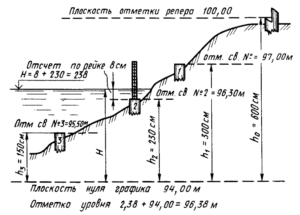

Решил, что будет правильно занести в таблицу данные по реперам и нулям графика нашего водомерного поста за 1876-2019 гг., ибо даже мне, владеющему знаниями по высшей математике, расчёт уровней воды дался очень не просто — возможно кого-то эта тема заинтересует и возникнет потребность в ней разобраться. Но сначала немного теории об устройстве водомерных постов.

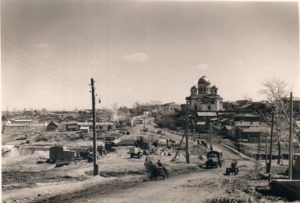

Репер — это геодезический знак, высота которого над уровнем моря известна и считается неизменной, на каждом водомерном посту есть свой репер, но их может быть и несколько (чаще два). В гидрологии это обычно металлическая свая, установленная в грунт в бетонном монолите. В начале гидрологических наблюдений на реках России часто использовались в качестве одного из реперов какие-то детали соборов, стоящих по берегам рек, в Чистополе таким репером служил цоколь (слева от южного входа) Никольского собора (до 1916 г.). Привязка всех постовых устройств ведётся по отношению к выбранному реперу — так обеспечивается качество измерений уровня воды.

При составлении таблиц и графиков колебания уровней воды все уровни принято отсчитывать от воображаемой горизонтальной плоскости, называемой плоскостью нуля графика водомерного поста. В качестве нуля графика назначается наинизшая отметка дна реки в створе поста. При таком выборе нуля графика высота всех уровней воды над ним, даже самых низких, окажется положительной. Для Чистопольского водомерного поста выбор нуля графика за период 1876-1955 гг. оказался в этом плане крайне неудачным — уже с середины лета и до начала весеннего половодья следующего года значения уровней воды уходили в «стабильный минус». Положение нуля графика сохраняется неизменным на все время действия поста, что дает возможность сопоставлять данные многолетних наблюдений. Помимо нуля графика, на водомерных постах имеется один или несколько (при наличии ряда реек или свай) нулей наблюдения. Под понятием «нуль наблюдения» подразумевается та высотная плоскость, от которой производится отсчет уровня воды в момент наблюдения. Высотное положение нулей наблюдения определяется величинами превышения репера над площадками свай (или нулями реек) поста. На реечном водомерном посту — это плоскость нуля рейки, а на свайном — площадка (головка) сваи, по которой в этот момент ведут наблюдения.

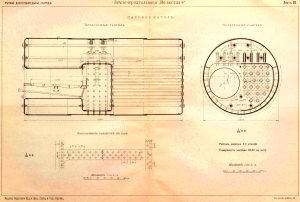

Картинка для понимания устройства водомерного поста:

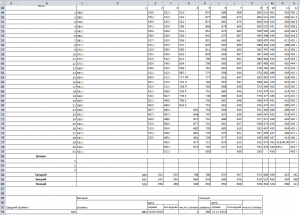

Теперь, собственно, сама таблица, точнее их две. Необходимые пояснения:

— за нуль графика принят нуль наблюдений с 10 сентября 1881 г. (выделено);

— все данные указаны в метрах, в первой таблице чёрным цветом — отметки относительно условного нулевого горизонта Волжской описной партии, красным — абсолютные отметки (в таблицах они появились с 1931 г.), во второй таблице все данные приведены в абсолютных отметках;

— все данные отметок нуля графиков я привёл как они указаны в различных гидрологических изданиях (выделено красным; для периода 1876-1955 гг. основные данные взяты в сборнике «РЕСУРСЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СССР. ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Том 12. Нижнее Поволжье и западный Казахстан. Выпуск 1. Бассейн р. Волги ниже г. Чебоксары. 1966 г.», в скобках — данные из гидрологических ежегодников), в скобках приведены поправки к значениям уровней воды, которые необходимо учитывать при расчёте данных;

— добавлю ещё цитату из раздела «Сведения о положении, устройстве и действии водомерных постов» сборника «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА РЕКАХ И ОЗЁРАХ СССР 1916-1930 гг. Том 17. Бассейн Каспийского моря» — как я понимаю, это относится к данным за период 1876-1915 гг.:

«Нивелировочные данные по этому посту носят противоречивый и неполный характер и полученные результаты отметок реперов и приводок нужно считать наиболее вероятными».

1876 — 1935 гг.

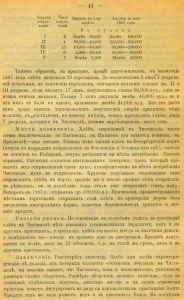

| Нивелировоч. | отметки | реперов | Нивелировоч. | |||

| Год | Площадка верхней чугунной сваи | Площадка нижней чугунной сваи | Цоколь собора (слева от южного входа) | Площадка чугунной сваи №13 с 1921 г. | Марка № 2 КОПС на соборе с 1927 г | отметки нуля графиков /наблюдений |

| 02.10.1876 — 31.12.1880 | ? | ? | ? | ? | ? | 43,69 (+19) 37,49 |

| 01.01.1881 — 24.07.1881 | 51,31 | 68,21 | 43,69 (+19) 39,02 / 37,49 | |||

| 25.07.1881 — 09.09.1881 | 51,31 | 68,21 | 43,69 (+19) 39,02 / 37,49 | |||

| 10.09.1881 — 07.09.1882 | 52,42 | 50,29 | 68,21 | 43,69 (+19) 39,02 / 37,49 | ||

| 08.09.1882 — 14.09.1891 | 52,42 | 68,21 | 43,69 (+19) 39,02 / 37,49 | |||

| 15.09.1891 — 09.07.1903 | 52,42 | 68,21 | 43,69 (+19) 39,02 / 37,49 | |||

| 10.07.1903 — 31.12.1930 | 50,29 (каменная) | 68,21 | 54,12 | 68,06 | 43,69 (+19) 39,02 / 37,49 | |

| 01.01.1931 — 31.12.1935 | 58,854 (абс) 54,12 | 72,794 (абс) 68,06 | 43,69 (43,75) (+19) 39,03 / 37,49 |

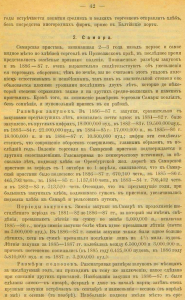

1936 — 2025 гг.

| Нивелировочные | отметки | реперов | Нивелировочные | |

| Год | Железо-бетонный 1932 г. | Марка № 718 в цоколе здания водокачки 1927 г. | Рельс № 2 КОПС у диспетчерской пути технического участка | отметки нуля графиков |

| 1936 — 1945 | 56, 43 | 56,472 | 43,69 (43,75) | |

| 1946 — 1952 | 56,472 | 59,855 | 43,69 (43,75) | |

| 1953 — 1955 | 56,408 | 59,791 | 43,69 | |

| 1956 — 1957 | 56,408 | 59,791 | 43,69 (+2) | |

| 1958 — 1959 | 59,751 | 43,65 (+6) | ||

| 1960 — 1965 | 45 (+6 ) | |||

| 1966 — 2023 | 45 |

P.S. — 2

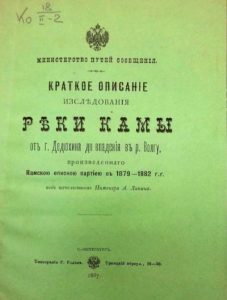

Цитата, которую я привёл в конце пояснения к предыдущему постскриптуму, известна мне ещё со времён работы над сайтом и составления таблицы уровней за 1876 — 2019 гг. Учитывая, сколько времени я потратил на её составление, каждый раз, просматривая данные, возникают сомнения — а всё ли я учёл, стоит ли вообще доверять этим расчётным данным? Для подтверждения (или, наоборот, опровержения) своих данных, решил ещё раз сделать анализ уровней воды альтернативным способом. Для этого необходимо вернуться к самому началу водомерных наблюдений на Каме — работе Камской описной партии в 1879 — 1882 гг.:

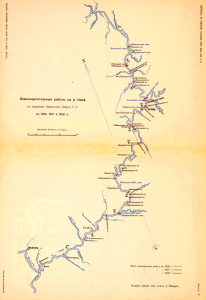

Итоги её работы приведены в книге, скрины отдельных страниц которой, я привожу ниже:

Съёмочные работы у Чистополя были выполнены 7-10 сентября 1881 г. (19-22 сентября 1881 г. по новому стилю). Далее я попробую описать те действия, которые по логике должна была выполнить описная партия. Никаких данных по реперам и нулям графиков поста с момента открытия и до конца 1880 года нет, есть только изображения колебания уровня воды у водомерного поста за 1876 — 1880 года. Вероятно, основные реперы всё-таки были устроены при открытии поста, но вот отметку условного горизонта установила описная партия. В том числе, она же должна была ввести и нуль графика поста — за него был принят нуль наблюдений 29 августа 1881 г. (10 сентября 1881 г. по новому стилю). Скрин в тему повествования из объяснительной статьи в начале сборника «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА РЕКАХ И ОЗЁРАХ СССР 1916-1930 гг. Том 17. Бассейн Каспийского моря»:

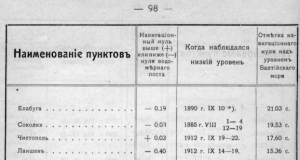

А для понимания «навигационного нуля» — страница из таблицы самых низких навигационных горизонтов воды (навигационных нулей) по отношению к нулям водомерных постов и уровню Балтийского моря в 1916 г. (Сборник LXXXVI Казанского ОПС):

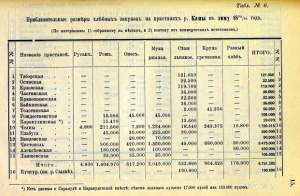

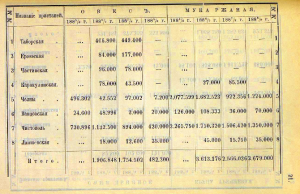

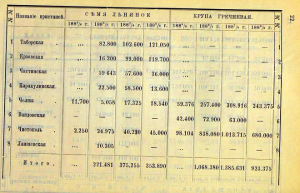

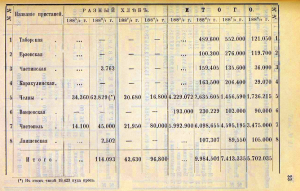

Добавлю ещё из этого сборника основные характеристики Чистопольского водомерного поста и таблицы водомерных наблюдений за период 1878-1915 гг.:

P.S.-2.1

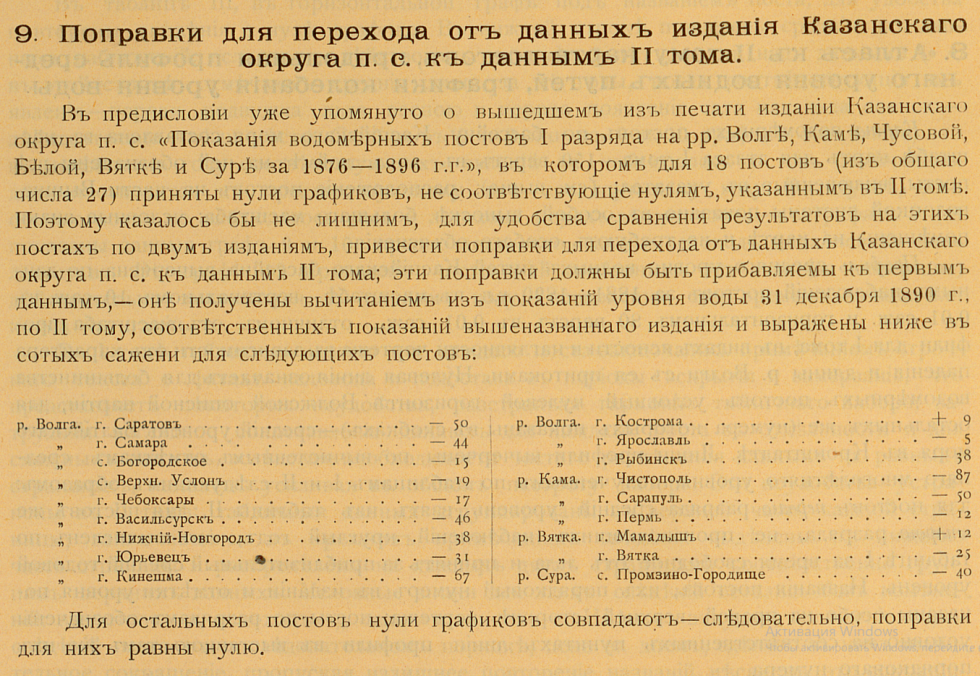

Важное замечание к данным по уровням воды в первой таблице. Во 2 томе сборника «Сведения об уровне воды на внутренних водных путях России по наблюдениям на водомерных постах с 1881 по 1890 гг.» указана поправка между данными сборника и данными Казанского ОПС — она равна «минус» 0,87 саженей:

Решил проверить сие — оказалось, что в указанной поправке во 2-м томе скорее всего ошибка, т.к. данные КОПС больше данных в сборниках 2-5 томах на следующие значения:

периода 1878-1895 гг. — на 0,69 сажени = 147 см;

периода 1896-1903 гг. — на 0,79 сажени = 169 см;

периода 1904-1910 гг. — на 0,80 сажени = 171 см;

1911 г. — на 0,77 сажени = 164 см;

периода 1912-1915 гг. — на 0,80 сажени = 171 см.

Таким образом, при переходе от данных КОПС, в которых отметка «навигационного нуля» равна 17,6 саж, к данным сборника «Сведения об уровне воды на внутренних водных путях России» за 1911-1915 гг., где для 1912 г. поправка составляет «минус» 0,8 саж получим следующее значение для уровня воды «навигационного нуля» 19-22 сентября 1912 г. (по новому стилю 2-5 октября 1912 г.) «минус» 0,80 саж = «минус» 283 см. 14 октября 1912 г. (27 октября 1912 г.) уровень воды опустился до рекордной отметки за период 1876-1955 гг. — «минус» 1,12 саж = «минус» 351 см (с 13 октября 1912 г. (26 октября 1912 г.) установился временный ледостав, а 22 октября 1912 г. (4 ноября 1912 г.) — постоянный ледостав).

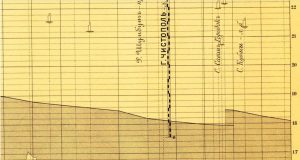

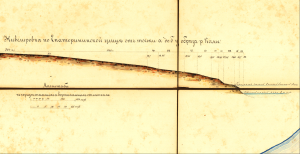

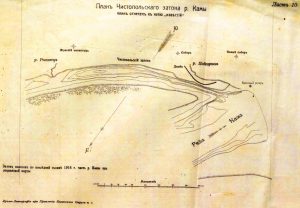

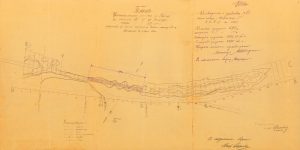

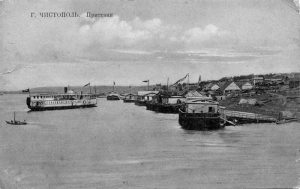

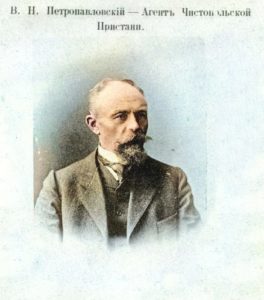

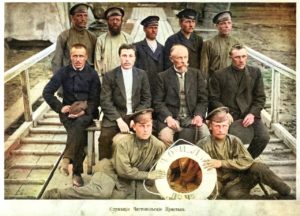

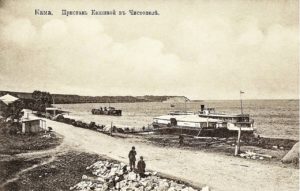

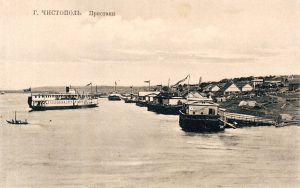

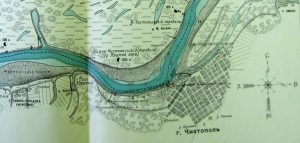

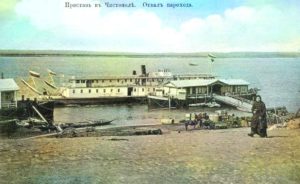

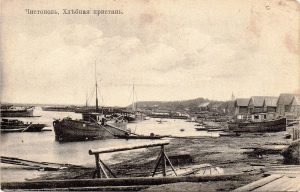

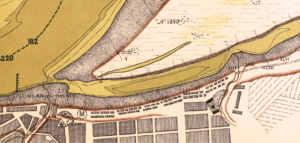

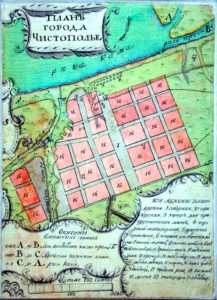

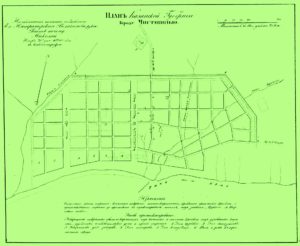

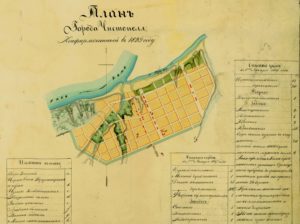

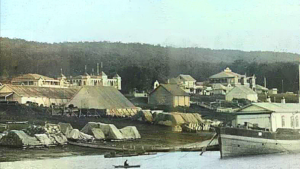

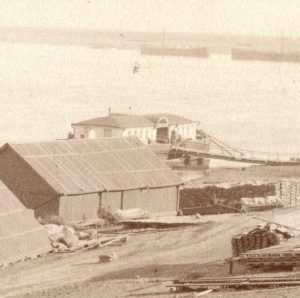

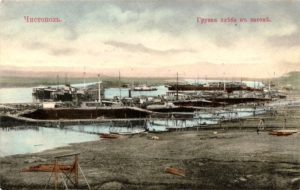

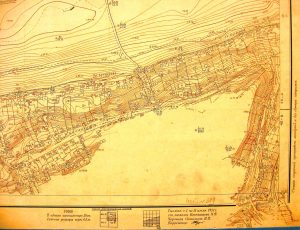

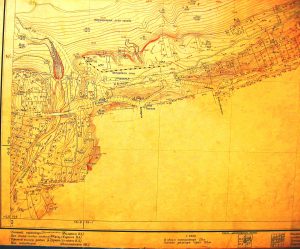

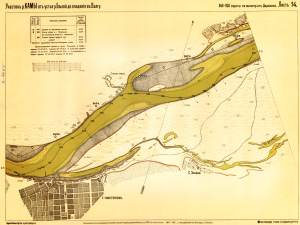

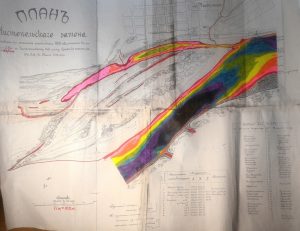

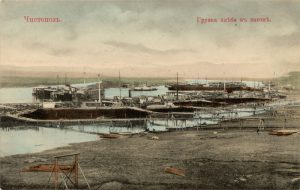

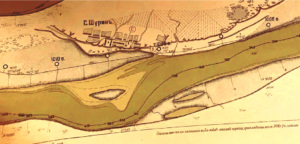

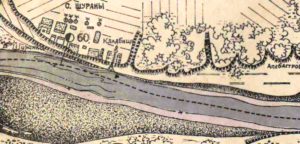

Осталось понять, какое значение для Чистополя могло быть взято за нуль графика водомерного поста описной партией. Будем рассуждать логически. Чистополь в 19 — начале 20 веков являлся крупным центром хлебной торговли, в затоне была организована хлебная пристань и на берегу Камы стояли многочисленные амбары хлебных купцов. Скрин из подробных планов, составленных на основании исследований Камы у Чистополя:

Понятно, что для комфортной загрузки хлеба на баржи, амбары желательно строить как можно ближе к берегу, однако есть и «красная черта», дальше которой заходить ближе к берегу нельзя — она определяется максимально возможным уровнем воды в весеннее половодье. Первая изобата на подробных планах от берега в сторону Камы как раз и определяет эту самую черту — она равна 24 саж (51,21 м). Соответственно, для реперов были выбраны отметки выше и ниже этой черты — 23,57 саж (50,29 м — нижняя чугунная свая) и 24,57 саж (52,42 м — верхняя чугунная свая). А поскольку, как указано в кратком описании «весенние воды возвышаются у Чистополя на 5 саж (10,67 м)», то для нуля графика поста логично была выбрана отметка, меньшая для нижней сваи на 6 саж (12,8 м) — 17,57 саж. Но это нуль графика относительно условного горизонта Камской описной партии МПС 1879-1882 гг. (КОП), который, как мы выяснили, для Чистополя равен 24 саж (51,21 м). Нивелировкой этот горизонт был привязан к реперам Волжской описной партии (ВОП) — условная система отметок КОП выше горизонта, принятого ВОП, на 5,71 саж (12,18 м). Таким образом, нуль графика поста относительно условного нулевого горизонта ВОП равен 24 — 5,71 = 18,29 саж (39,02 м), это был нуль наблюдений от 29 августа 1881 г. (10 сентября 1881 г. по новому стилю). Для визуального понимания прикрепляю скрины из «Сокращённых профилей участка реки Камы от устья р. Белой до впадения в р. Волгу» и данные из 2 тома сборника «Сведения об уровне воды на внутренних водных путях России по наблюдениям на водомерных постах с 1881 по 1890 гг.» (обвёл даты съёмочных работ у Чистополя 7-10 сентября 1881 г. и уровни воды в эти дни, кликабельны):

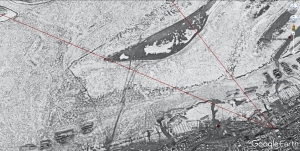

Условный уровень воды у Чистополя по графику был равен 18,1 саж, а т.к. отметка нуля наблюдений с 29 августа (9 сентября) 1881 г. по 26 августа (6 сентября) 1882 г. была равна 18,29 саж, то показание уровня воды равно 18,1 — 18,29 = «минус» 0,19 саж, что соответствует уровню воды в первый день съёмочных работ 7 сентября (19 сентября) 1881 г.. Пунктиром на профиле участка указан уровень высоких вод (максимальный уровень воды в весеннее половодье 21 мая 1881 г. (по новому стилю) составил 944 см), отметка для Чистополя равна 23,75 саж = 50,67 м, при этом разница между ним и условным уровнем равна 23,75 — 18,1 = 5,65 саж = 1206 см. Выше я упомянул о том, что согласно краткому описанию весенние воды превышают нормальный уровень воды у Чистополя на 5 саженей — близкое значение разницы между горизонтом самой высокой весенней воды и обыкновенным уровнем воды в Каме можно увидеть на плане Чистополя 1870-х годов (30 — 24,8 = 5,2 саж = 11,09 м, скрин кликабелен):

Посмотрел значения уровней в высокие половодья за период 1877-1955 гг. в своей таблице уровней воды — свыше отметки 10 метров уровень воды поднимался в 1882 г. (1044 см), 1914 г. (1068 см), 1926 г. (1109 см) и 1927 г. (1016 см). Т.к. 5 саж = 10,67 м (что соответствует значению 1914 г.), а 5,2 саж = 11,09 м (что соответствует 1926 г.), то можно предположить, что НОРМАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В КАМЕ У ЧИСТОПОЛЯ ДО СОЗДАНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПРИМЕРНО СООТВЕТСТВУЕТ 0 М ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕТКИ НУЛЯ 45 БС!

Если внимательно посмотреть на графики колебания уровня воды за конец 1880 г. и начало 1881 г., то можно заметить, что «скачка» в данных при переходе с 31.12.1880 г. на 01.01.1881 г. не наблюдается, а ведь по идее, он должен был быть. Объясню почему. Графики за период 1876-1880 гг. сделаны для Чистополя относительно нуля графика с отметкой 17,57 саж (КОП) и изданы в 1881 г., а все данные (в т.ч. и графики) в сборнике «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ по наблюдениям на водомерных постах, учреждённых Министерством путей сообщения за время с 1881 по 1890 г. включительно. Том 2. Бассейн Каспийского моря» приведены с новой отметкой нуля графика 18,29 саж (ВОП), который введён с 10 сентября 1881 г. (т.е. очень мала вероятность того, что графики 1876-1880 гг. корректировались с учётом нового нуля графика поста), раз отметки разные, значит должна быть учтена приводка между ними. Но её нет, и далее я ни где не видел в сборниках, чтобы о ней упоминалось вплоть до 1955 г. Таким образом, с вероятностью 99,9% можно констатировать, что все данные уровней воды за период 1876-1955 гг. сделаны относительно нуля графика КОП, а не ВОП, в том числе, перевод в абсолютную отметку 43,75 м в 1931 г. был именно сделан для нуля графика КОП (впоследствии её значение было уточнено нивелировкой и она принята одинаковой для всех лет периода 1876-1955 гг. — 43,69 м). Вопрос адресую профессиональным гидрологам — может быть именно эта ошибка в выборе нуля графика и послужила тому, что данные носят противоречивый характер? По крайней мере, мои табличные данные по глубине за этот период относительно отметки 45 м БС вполне удовлетворительно совпадают с построенной картой глубин Камы у Чистополя.

P.S. — 2.2

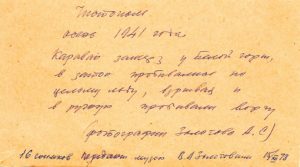

На основании каких данных за нуль графика за период 1876-1955 гг. вместо 17,57 саж = 37,49 м было принято значение 43,69 м — вопрос, на который у меня до сих пор нет ответа??? Ещё 26 ноября 2018 г. получил от А.И. Шевченко (зав. отделом информационных технологий первичной обработки гидрометеорологической информации и зав. лабораторией Водного Кадастра ФГБУ «Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации — Мировой центр данных», г. Обнинск) таблицу характерных уровней воды гидропоста г. Чистополя за период 1900-1955 гг. (кликабельна):

Добавлю ещё скрин из сборника «Основные гидрологические характеристики» (ОГХ, т. 12, вып. 1, кликабелен):

В таблицах уже учтена поправка 19 см и при переходе в отметку 45 БС данные совпадают со значениями уровней в моей таблице 1876-2023 гг. (для этого просто необходимо добавить величину 4500 — 4369 = 131 см). Для примера — 27 октября 1912 г. замерен самый низший уровень воды от начала наблюдений с 1876 г., его значение составило «минус» (220 + 131) = «минус» 351 см.

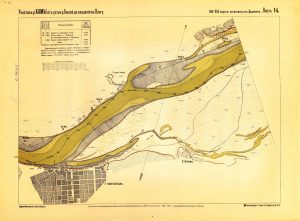

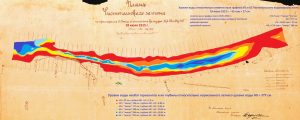

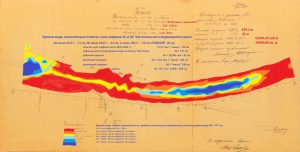

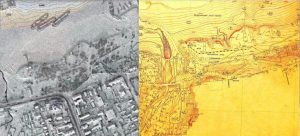

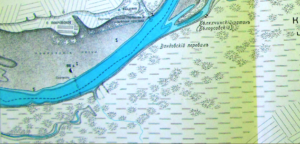

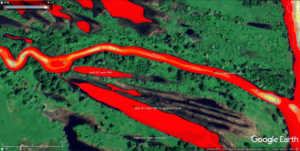

Начинаю сравнение глубины на подробных планах (его масштаб 1 см = 200 м) со своей картой глубин. Лучше всего это сделать в месте старого русла Прости напротив дубравы, там, где в неё раньше впадала речка Засухоль (Засохлеть на старых картах, кликабельны):

© 2022 Google Earth, Image © 2022 CNES/Airbus Defence and Space

© 2022 Google Earth, Image © 2022 CNES/Airbus Defence and Space

Свою карту глубин за шесть сезонов 2016-2022 гг. на Прости я создал достаточно точной, изъездил эту реку «вдоль и поперёк». Старое русло Прости здесь представляет собой узкую канаву с резкими бровками по её сторонам. На подробных планах показаны три изобаты с шагом 0,33 саж = 70,4 см, поэтому, в старом русле Прости её глубину можно оценочно принять около 0,5 м. Рядом видна небольшая ямка, в ней, согласно планам, глубина около 1,5 м. Сравниваю со своей картой глубин — в старом русле Прости глубина более 8 м, а в ямке — немногим менее 9 м. Учитывая, что ямка и русло Прости могли заилиться за почти полутора вековую разницу во времени, можно принять границу старого русла Прости соответствующей 8-ми метровой изобате моей батиметрической карты.

Подробные планы имеют горизонт уреза воды по отношению к нулю графика поста +0,25 саж = 53 см, тогда как во время съёмки среднее значение уровня воды было равно «минус» 0,223 саж = «минус» 160 см — видимо специалисты посчитали этот рабочий горизонт слишком низким для рисования плана Камы у Чистополя и создали план для срезочного горизонта 17,57 + 0,25 = 17,82 саж (о рабочем и срезочном горизонтах см. ниже в P.S.-3). Замечу ещё, что глубина в затоне на подробных планах более 2,13 м, значит современная глубина летом в нём будет при нормальном летнем уровне воды более 777 — (-112 + 53) + 213 = 1049 см = 10,49 м, что почти совпадает с моей картой глубин (репер моей карты равен 763 см и при этом максимальная глубина в затоне — чуть более 11 м; учтём, что в затоне проводились дноуглубительные работы — скачать раскрашенный план можно здесь):

Далее мои выводы, сделанные на основании сравнения моей карты глубин и данных до момента образования Куйбышевского водохранилища:

1

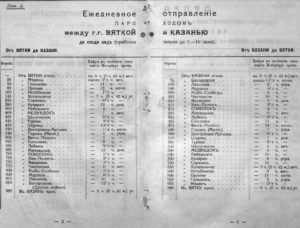

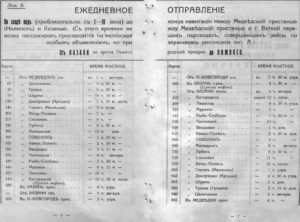

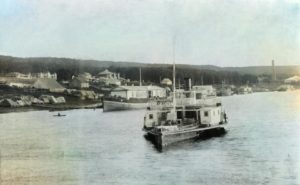

Если так быстро падал уровень воды до минусовых значений после весеннего половодья (через 1-2 месяца), тогда возникает вопрос — а как же осуществлялась судовая навигация на Каме в пределах Татарстана уже после того, как уровень падал только до отметки 49 м БС, ибо сейчас именно эта отметка считается опасной для судоходства (ещё по теме — статья в газете БИЗНЕС Онлайн от 7 сентября 2023 г. и ответ на неё ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» от того же 7 сентября 2023 г.)?? По моему мнению, с конца июля навигация была на грани риска. В «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» за 1881-1910 гг. в таблицах «Сведения о вскрытии и замерзании водных путей и о фактической навигации» указаны даты начала и окончания навигации, ниже скрин из издания 1891-1900 гг.:

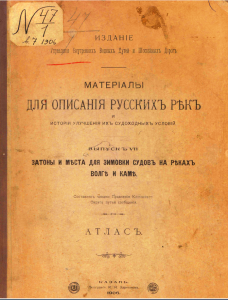

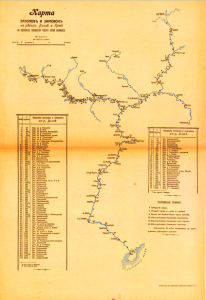

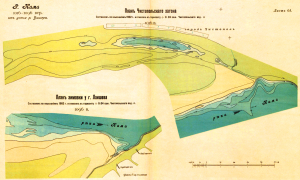

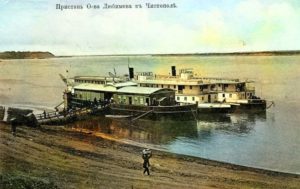

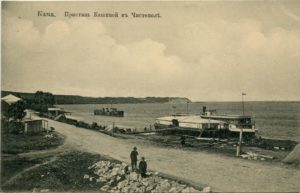

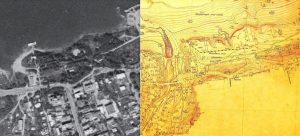

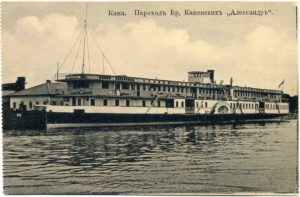

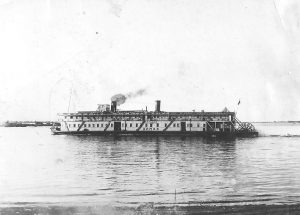

У меня нет объяснения тому факту, что навигация продолжалась до ноября — как такое было возможно при столь низких уровнях воды?? Ну хорошо, для прохода плота не требуется больших глубин, а как быть с пароходами и гружёными баржами, для их хождения по реке необходимо как минимум 2,5-3 метра (на сайте «Речная старина» содержится информация по осадкам различных судов при полной нагрузке, ходивших по Каме — она составляла от 1 до 2 метров)? И ещё — при столь быстром падении уровня воды совершенно непонятно, каким образом происходило причаливание судов к многочисленным пристаням у Чистополя, ведь в этом случае необходимо перемещать пристань от берега к руслу реки. Дальнейшее обсуждение необходимо вести на основе реальных фактов. И сначала — скриншот плана Чистопольского затона и его описание из атласа «Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Выпуск VII. Затоны и места для зимовки судов на реках Волге и Каме. 1906 г.» (масштаб 1 см = 100 м, атлас и текст можно скачать здесь):

У меня нет объяснения тому факту, что навигация продолжалась до ноября — как такое было возможно при столь низких уровнях воды?? Ну хорошо, для прохода плота не требуется больших глубин, а как быть с пароходами и гружёными баржами, для их хождения по реке необходимо как минимум 2,5-3 метра (на сайте «Речная старина» содержится информация по осадкам различных судов при полной нагрузке, ходивших по Каме — она составляла от 1 до 2 метров)? И ещё — при столь быстром падении уровня воды совершенно непонятно, каким образом происходило причаливание судов к многочисленным пристаням у Чистополя, ведь в этом случае необходимо перемещать пристань от берега к руслу реки. Дальнейшее обсуждение необходимо вести на основе реальных фактов. И сначала — скриншот плана Чистопольского затона и его описание из атласа «Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Выпуск VII. Затоны и места для зимовки судов на реках Волге и Каме. 1906 г.» (масштаб 1 см = 100 м, атлас и текст можно скачать здесь):

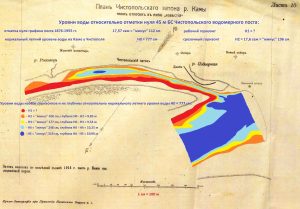

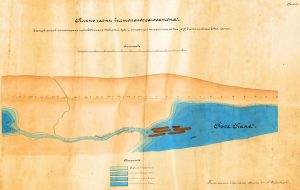

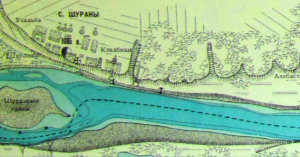

План затона давно был у меня, но пока не были собраны архивные данные по уровням воды, делать анализ его совершенно не имело смысла, а вот вопросов было много — почему так мелок затон, почему пересох его выход в Каму? Далее, мой анализ на основе данных Чистопольского водомерного поста за 1902 г. (план изготовлен по изысканиям 1902 г.). На плане показаны 3 изобаты с шагом 0,33 саж = 70,4 см и 4 цветных полигона для соответствующих глубин (для затона только две из них — 0,33, 0,67 — и три полигона). Глубина затона согласно описания плана — немногим более 8 четвертей (1 четверть = 17,78 см, т.е. 8 четвертей = 142 см). План отнесён к горизонту +0,04 саж = +8,5 см, т.е. практически к нулю графика поста, в метрической системе за период 1876-1955 гг. он был бы равен «минус 112 см» по отношению к нулю графика 45 м БС, если быть точным, то значение для горизонта плана было бы равно «минус 103 см». Теперь пересчитаем к нормальному летнему уровню воды (777 см), тогда для горизонта плана получим: 777 — (-103) = 880 см. Далее, на плане затона указаны две изобаты — 0,33 саж = 70,4 см и 0,67 саж = 143 см (точнее всё-таки надо взять 142 см), следовательно по расчётным данным максимальная глубина затона в его нынешнем виде должна превышать величину:

142 + 880 = 1022 см = 10,2 метра

P.S. — 3

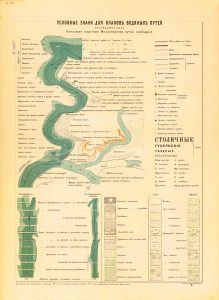

С начала апреля и до конца июня 2024 г. получил из Госархива РТ несколько электронных копий планов Чистопольского затона за разные годы: 5 апреля — пакет из трёх планов 1915, 1916 и 1917 годов, 20 июня — план 1914 г., наконец 27 июня — план 1909 г. (самый желанный, который я мечтал найти в электронном виде с января 2018 г., когда ко мне в руки попал его бумажный вариант). Провёл детальный анализ планов, сделал раскраску полигонов глубин для приведения планов к «общему знаменателю», раскраску камских кос и береговых линий и на каждом плане с цветными полигонами подписал основные его характеристики для лучшего понимания плана — анализ позволил наконец-то понять методику построения на планах изобат с выбранными значениями глубины. Самая толстая изобата планов показывала так называемый «срезочный горизонт», а первая изобата, изображаемая на планах пунктиром или сплошной линией от береговой линии — «рабочий горизонт». Согласно определений горизонтов в статье:

«Уровни воды в период производства нивелировочных и промерных работ на водных объектах называют р а б о ч и м и. Для удобства пользования материалами съемки все данные об уровнях, глубинах и очертании уреза воды в плане должны быть приведены к одному (лучше низкому) условному горизонту, имевшему место в реке в определенный момент времени. Такой горизонт называют с р е з о ч н ы м.»

Срезочный горизонт плана затона 1902 г. равен 17,61 саж = «минус» 103 см, а рабочий горизонт можно получить, если к этой величине прибавить значение изобаты в сторону береговой линии:

17,61 + 0,72 = 18,33 саж = 50 см

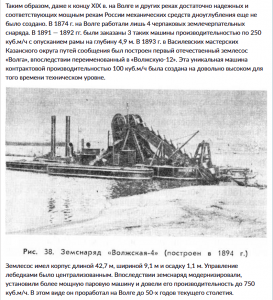

Далее посмотрел свой архив по уровням воды за 1902 г. и определил дату съёмки затона — 7 июля 1902 г. (20 июля 1902 г. по новому стилю). В тексте описания затона сказано, что глубина в нём составляет более 8 четвертей = 142 см, но это значение отсчитывается от срезочного горизонта, что неверно — необходимо считать от рабочего горизонта (уровня воды даты промеров), тогда глубина в затоне будет более реальной — более 2,95 метра. В «бутылочном горлышке» выхода из затона в Каму глубина составляет менее 1,53 метра — при такой глубине уже невозможно вывести гружёные хлебом баржи из затона (считая осадку гружёных хлебом барж 1,5-2 метра). Ниже раскрашенный план Чистопольского затона по промерам 20 июля 1902 г., отсутствие более глубокого полигона синего цвета в затоне объясняю тем, что ПЕРВЫЕ землечерпательные работы в затоне будут проведены немного позже — в книге «Землечерпательные работы Министерства путей сообщения на внутренних водных путях Российской империи в 1902-1905 гг.» сказано (стр. 155, см. скрины страниц ниже), что земснаряд «Волжская-4» прибыл на Каму в конце июля 1902 г. (по старому стилю) и проработал там до конца навигации, углубив в том числе и Чистопольский затон (оригинал плана можно скачать здесь):

Согласно текста к плану затона — в 1904 г. во входе и в нижней части затона был прорыт канал общей длиной 982 метра, шириной 32 метра и глубиной 1,8 метра, в 1905 г. — канал длиной 521 метр, шириной 32-64 метра и глубиной 3,4-4,3 метра. Сам же главный бассейн затона (напротив амбаров) имел по плану длину 1494 метра и среднюю ширину 128 метров. И стоит ещё упомянуть, что на плане не показана дамба в устье Берняжки.

Добавлю ещё статистики для 1902 г. — минимальный уровень воды был 10-12 сентября 1902 г. и его значение составило «минус 195 см». В «минус» уровень воды перешёл 23 июля, высший же уровень был зафиксирован 12-13 июня и составил 980 см — таким образом, за полтора месяца уровень воды упал на 10 метров!! Много это или мало? На всю жизнь запомнил слова моего вузовского преподавателя о необходимости всегда помнить «о теории относительности»:

«Три волоса на голове — это много или мало? Мало! А три волоса в супе? Много!!»

Посмотрим на уровни воды после образования водохранилища, причём ищем те года, когда одновременно был и высокий паводок (уровень выше 900 см), и низкая осенняя межень (уровень ниже 500 см до ледостава, т.е. по открытой воде), а таких находится всего-то два — 1981 и 1995. Для 1981 г. расчёт даёт следующее значение разницы между высшим и низшим уровнями: 919 — 432 = 487 см. Соответственно, для 1995 г.: 910 — 421 = 489 см. Замечу, что для 2010 г. эта разница получается максимальной, но в тот год паводок не превысил уровень 900 см: 884 — 386 = 498 см. Таким образом, уровень воды за весенне-осенний период после образования водохранилища никогда не падал более чем на 5 метров, а следовательно, почти в два раза меньше, чем упал уровень воды только за полтора месяца 1902 г. после высокого паводка (и 1902 г. не самый «крутой» в этом смысле, были года и «покруче»)!!! Осталось добавить, что скорость подъёма и падения воды в разные годы до образования водохранилища составляла от 5 см (ближе к пиковому значению) до 1 метра в сутки (!!), её среднее значение можно оценить как 30-50 см/сутки.

Есть у меня в бумажном варианте похожая карта-схема — «ПЛАН Чистопольского затона» (снято несколько копий плана, могу поделиться этими копиями — Государственный архив РТ, фонд 82, опись 8, дело 77, лист 121 ):

План составлен по летним изысканиям 1909 года, отнесён к горизонту «+0,34 саж» = «минус 39 см» по Чистопольскому водомерному посту и имеет масштаб 1 см = 100 м (!), следовательно разница нормальным летним уровнем воды и срезочным горизонтом плана составляет 777 — (-39) = 816 см. На нём изображена Прость от дубравы до впадения в Каму и сама Кама в границах города. Для затона показаны 4 изобаты и 5 полигонов от рабочего горизонта плана, значение уровня воды которого не указано — ниже я сделаю его оценку при рассмотрении электронной версии плана. При этом первые три изобаты от срезочного горизонта имеют следующие значения: 0,41 саж = 87,5 см = 88 см, 0,4 саж = 85,3 см = 85 см, 0,38 саж = 81,1 см = 81 см. Таким образом максимальная глубина затона получается немного меньше нынешней наибольшей глубине при нормальном летнем уровне воды и больше в итоге вот этого значения:

План составлен по летним изысканиям 1909 года, отнесён к горизонту «+0,34 саж» = «минус 39 см» по Чистопольскому водомерному посту и имеет масштаб 1 см = 100 м (!), следовательно разница нормальным летним уровнем воды и срезочным горизонтом плана составляет 777 — (-39) = 816 см. На нём изображена Прость от дубравы до впадения в Каму и сама Кама в границах города. Для затона показаны 4 изобаты и 5 полигонов от рабочего горизонта плана, значение уровня воды которого не указано — ниже я сделаю его оценку при рассмотрении электронной версии плана. При этом первые три изобаты от срезочного горизонта имеют следующие значения: 0,41 саж = 87,5 см = 88 см, 0,4 саж = 85,3 см = 85 см, 0,38 саж = 81,1 см = 81 см. Таким образом максимальная глубина затона получается немного меньше нынешней наибольшей глубине при нормальном летнем уровне воды и больше в итоге вот этого значения:

816 + 254 = 1070 см = 10,7 метра

Для Камы же дополнительно ещё обозначены 4 изобаты с шагом 0,33 саж = 70,4 см, соответственно получаются всего 9 полигонов для различных глубин (считая от рабочего горизонта). Я сделал раскраску полигонов, сравнил со своей картой глубин и обнаружил, что некоторые места имеют хорошие совпадения по глубинам. Так, на плане показывается одна из моих любимых ям на выходе Красноярской воложки, где я зимой рыбачу на судака, если прибавить к глубине на плане значение разницы реперов 8,16 метра, то получится почти реальная глубина этой ямы в настоящее время — 13-13,5 метров, более того, этим я установил, что яма не является продуктом работы земснаряда — а вот ниже, до самого пролива Проран, глубина Камы полностью изменена работой земснарядов. Ещё несколько интересных моментов, обнаруженных на плане. Во-первых, показаны устья проливов Учительский и Татарский, но почему-то не показана протока, соединяющая озеро Синдерюха и Каму (раньше эта протока была истоком озера), она есть на старых картах, а здесь нет. И уж совсем непонятно отсутствие пролива Проран, может он прорыт уже в советское время, а точнее — после образования водохранилища? Ситуация «прояснилась» после приобретения мной в начале 2019 г. и дальнейшего анализа снимков с американских разведывательных спутников KeyHole 1960-1970 гг. — пролив «пробила» сама Кама, причём в самом его начале у левого берега сейчас образовалась яма с глубиной почти 12 метров, такова стала сила и мощь течения реки после образования водохранилища! Во-вторых, на плане показана речка Засохлеть, пересохшая в месте впадения в Прость, есть и узкий перешеек между ней и Камой. На старых картах 18 века Засохлеть (другое название — речка Малая Прость) впадала как раз в Прость не у озера Большое Сосновое, а вот в этом месте (подробнее об этом в разделе сайта «Топографические карты). Последнее — на плане затона 1902 г. указаны 69 хлебных амбаров, а на его плане 1909 г. амбаров уже 76, причём все амбары пронумерованы и указаны фамилии владельцев.

P.S. — 3.1

27 июня 2024 г. получил из Госархива РТ электронную копию плана затона 1909 г. — искал эту копию более шести лет после того, как оценил информативность плана на бумажной копии, которая оказалась у меня в январе 2018 г.:

Дата проведения съёмочных работ плана не указана, а потому значение изобаты рабочего горизонта определить не представляется возможным. Но я попробую это сделать. Изобата рабочего горизонта лежит между изобатами 18,5 саж = 86 см и 18 саж = «минус» 20 см, причём — ближе к 18 саж. Летом 1909 г. уровень воды был ниже 86 см в период с 22 июня (5 июля) по 20 июля (2 августа) включительно, а его минимум был замерен 29-30 июня (12-13 июля) 1909 г., когда значение уровня воды составило 73 саж = 44 см — предположу, что именно в эти два дня и были проведены промеры в затоне и тогда значение изобаты рабочего горизонта плана будет равно 18,3 саж. Глубина в самом затоне во время промеров была более 3,37 м, а на выходе из затона в «бутылочном горлышке» от 2,56 м до 3,37 м — этой глубины ещё достаточно для прохода хлебных барж из затона. Раскраску полигонов плана я сделал в формате KMZ, там же указал значения уровней воды и глубин, соответствующих цветным полигонам — скачать план в этом формате можно здесь. Далее план в этом формате можно открыть в программе Google Earth и сравнить как за век изменилась береговая линия Камы у города. 28 июня 2024 г. план затона 1909 г. выложил сайт Ретромап, а 29 июня 2024 г. — ЭтоМесто. Добавлю — на плане затона 1909 г. впервые появилась дамба в устье Берняжки (пока только небольшой кусок), таким образом её начали строить между 1902 и 1909 годами — скорее всего в 1904-1905 гг. (с началом землечерпательных работ в затоне), а полностью дамбу построили к 1913 г. (на плане Ковалевского вся дамба показана, но вот почему-то на плане Чистополя 1911 г. нет даже небольшого её куска).

План затона 1909 года на сегодняшний день является лучшим по информативности и детализации приведённых изобат на Каме, по нему можно делать достаточно точные оценки уровня воды старых фотографий, а значит — и времени их съёмки. Именно наличие «земных» изобат позволяет вести расчёт уровня воды по данному плану для определения дат съёмки фотографий прибрежной части Чистополя начала 20 века!

Неделей ранее — 20 июня 2024 г. — получил из Госархива РТ план затона 1914 г. в масштабе 1 см = 100 м. Я сделал раскраску полигонов глубин, а также нанёс на план дополнительную информацию для понимания ситуации относительно сегодняшнего дня. И на этом плане определить его рабочий горизонт не представляется возможным, поскольку не указана дата промеров, при этом ещё и не показана изобата этого горизонта по левому берегу Прости. Не указаны и значения изобат глубин трёх полигонов, но я предполагаю, что они должны быть равны (сравнивая с другими планами затона) — 0,33 саж (полигон жёлтого цвета), 0,67 саж (полигон голубого цвета) и 1 саж (полигон синего цвета). Что же касается изобаты срезочного горизонта (полигон оранжевого цвета), то исходя из того, что в названии указано «план отнесён к нулю «Известий»» можно предположить, что для значения срезочного горизонта планов затона с 1913 г. было принято значение НАВИГАЦИОННОГО НУЛЯ 17,6 саж. Определить глубину в затоне и в «бутылочном горлышке» во время промеров не представляется возможным из-за отсутствия изобаты рабочего горизонта, скачать план можно здесь:

5 апреля 2024 г. получил из Государственного архива РТ пакет из трёх планов Чистопольского затона в самом лучшем масштабе из них 1 см = 50 м: 1916 г., 1917 г. и план без года от 5 июля (18 июля по новому стилю). Начну анализ с плана без указания года. На сайте Госархива РТ указана дата — 5 июля 1917 г., на мой вопрос почему именно к этому году привязан план специалист архива ответил, что год определён согласно заключению экспертной комиссии:

Решил провести свой анализ на предмет определения года. Первое — газета «Известия Казанского округа путей сообщения» выходила ежедневно с 29 апреля 1914 г. по 1916 г., второе — привожу уровни воды изобаты рабочего горизонта для даты промеров 5 июля (18 июля) с 1913 г. по 1917 г.:

1913 г. — 69 см

1914 г. — «минус» 29 см

1915 г. — 27 см

1916 г. — «минус» 29 см

1917 г. — «минус» 131 см

Уровень воды изобаты рабочего горизонта не может быть ниже НАВИГАЦИОННОГО НУЛЯ 17,6 саж = «минус» 106 см (срезочный горизонт) — поэтому 1917 г. можно исключить из рассмотрения. Сравнение этого плана с планами 1909, 1916 и 1917 годов показало, что подходит только вариант рабочего горизонта 18 июля 1915 г. — значение уровня воды 1914 и 1916 годов «минус» 29 см соответствует изобате 17,96 саж, что всего лишь на 10 см больше, чем срезочный горизонт плана 1909 г. 17,91 саж = «минус» 39 см, тогда как Прость в устье Ржавца на плане 18 июля явно шире по полигону рабочего горизонта, чем полигон срезочного горизонта плана 1909 г.. Глубина в затоне по промерам более 3,46 м, а в «бутылочном горлышке» только в области впадения Прости в Каму глубину можно считать близкой к «опасной» для выхода хлебных барж из затона — от 2,04 м до 2,75 м, полигоны голубого и бирюзового цвета почти на всей длине «горлышка» говорят о том, что были проведены дноуглубительные работы — возможно ещё в 1914 г. (т.к. точка устья Прости уже заилилась к промерам 18 июля 1915 г.). Из любопытного, что обнаружил на этом плане — только здесь обозначена пристань перевоза, причём в месте, где в советское время располагалась пригородная пристань трамвайчиков немного выше устья Берняжки — к осени эту пристань должны были перемещать в точку, где сейчас находится городской мехпричал (на плане Ковалевского 1913 г. пристань перевоза указана именно здесь), т.к. Прость мелела настолько, что осенью в некоторые годы в «бутылочном горлышке» (если только не проводились дноуглубительные работы) глубина становилась меньше одного метра. Оригинал плана, а также его опцию в формате KMZ (для просмотра в Google Earth), можно скачать здесь:

Следующий план затона от 26 сентября (9 октября) 1916 г. составлен по промерам после землечерпания — максимальная глубина в затоне составляет более 4,63 м, а в «бутылочном горлышке» от 3,21 м до 4,28 м, вполне комфортная глубина для выхода хлебных барж из затона, т.е. баржи в тот год возможно грузились и отправлялись в Рыбинск до поздней осени (с 11 августа («минус» 103 см) до 26 октября (383 см) уровень воды в тот год монотонно повышался). В устье Ржавца мне так и не удалось понять, в каких единицах показаны три изобаты — 0,5, 1 и 1,5 (точно не сажени и не метры!), предполагаю, что это просто условная единица, отсчитываемая от срезочного горизонта. Скачать оригинал плана можно здесь:

Наконец последний план из полученного пакета от 16-18 июня (29 июня-1 июля) 1917 г., самый лучший по информативности — кроме дат промеров, масштаба и срезочного горизонта на нём указаны и статистические данные прорези в «бутылочном горлышке», которую планировал вырыть земснаряд. До проведения этих работ максимальная глубина в затоне была более 3,8 м, а в «бутылочном горлышке» — от 2,38 м до 3,09 м, что достаточно для выхода хлебных барж, но землечерпательные работы позволили бы увеличить глубину на осенний период. Я сделал раскраску полигонов глубин, а также нанёс на план дополнительную информацию для понимания относительно сегодняшнего дня — значение максимальной глубины на полигоне синего цвета согласно плана фактически совпадает с тем максимумом, что я я вижу на своей батиметрической карте (более 11 м!). 11 апреля 2024 г. сайт ЭтоМесто выложил планы 1915 г. и 1917 г.. Скачать оригинал плана, а также его опцию в формате KMZ (для просмотра в Google Earth), можно здесь:

P.S. — 3.2

31 июля 2024 г. получил из Госархива РТ план части Чистопольского затона, который был составлен по промерам, произведённым 1 апреля (13 апреля) 1898 г. (скачать план можно здесь):

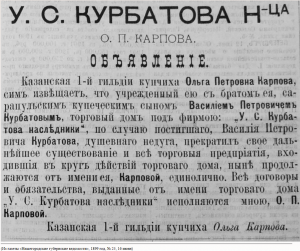

Данный план должен был бы рассмотрен первым в общем архиве планов затона, но я оставил его анализ на последнем месте — именно данный план позволил полностью подтвердить все мои расчёты и выкладки относительно ситуации с уровнем воды в «бутылочном горлышке» — части Прости от выхода затона до впадения её в Каму! Первоначально я проигнорировал данный план из-за слов «план части» в его названии — подумал, что данный план ничего нового мне в понимании ситуации не добавит, а оказалось, что именно он подвёл черту моему анализу планов затона и вообще всей истории эпопеи выхода гружёных хлебом барж из затона! Это примерно как доказать математическую теорему или объяснить физическое явление! Первое, что необходимо отметить — план сделан в невероятно крупном масштабе 1 см = 20 метров, что в 2,5 раза лучше, чем планы затона 1915-1917 гг.!! Такой крупный масштаб дал возможность нанести на план баржи, стоящие на входе в «бутылочное горлышко», а также пунктирные контуры самых больших из них по длине в самом «бутылочном горлышке» — длина этих барж составляла 40 саж = 85 метров! 3 баржи принадлежали чистопольскому купцу Н.Е. Чукашеву (его хлебные амбары стояли в затоне), 2 баржи — нижегородскому купцу У.С. Курбатову (у него в Чистополе стояла своя пассажирская пристань; см. ниже в P.S.-6.2), а вот кто такой Черных (1 баржа) — я так ничего о нём не нашёл, среди владельцев хлебных амбаров на плане Чистопольского затона 1909 г. такой фамилии нет, возможно это чердынский купец М.В. Черных.

Теперь перейдём к отображённому на плане уровню воды. 1 апреля (13 апреля) 1898 г. уровень воды составил «минус» 11 саж = «минус» 136 см (скрины из «СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ВОДЫ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ по наблюдениям на водомерных постах, учреждённых Министерством путей сообщения за время с 1891 по 1900 г. включительно. Том 5. Бассейн Каспийского моря»):

В заголовке названия плана говорится, что он «отнесён к горизонту того же дня (0,76 саж) Чистопольского водомерного поста». Значение уровня воды «минус» 11 саж можно получить, если прибавить к положению нуля наблюдений относительно нуля графика с 3 сентября (15 сентября) 1891 г. «минус» 0,87 саж величину 0,76 саж:

«минус» 0,87 саж + 0,76 саж = «минус» 11 саж = «минус» 136 см

Что имеем в итоге. При уровне воды «минус» 136 см глубина в «бутылочном горлышке» составляла от 0,71 м до 1,42 м, гружёные же хлебом баржи могли иметь осадку 1,5-2 м. Следовательно минимальный уровень воды, при котором баржа ещё могла выйти из затона на Каму, примерно должен составлять 0 см по показаниям Чистопольского водомерного поста — в этом случае глубина в горлышке будет от 2,07 до 2,78 м. Дальше посмотрим на скрины из моей таблицы уровней воды за период 1876-1920 гг. (всю таблицу за 1876-2024 гг. можно скачать здесь):

на основании которых я составил более детализированную таблицу для периода 1877-1917 гг. (даты указаны по новому стилю):

| Год | Дата и уровень воды начала ледохода | Дата и уровень воды «чистой» реки | Дата и уровень воды пика половодья | Когда уровень воды перешёл в «минус» |

| 1877 | ? | ? | 1-2 июня, 994 см | в конце июля |

| 1878 | 8 апреля, ? см | 27 апреля, ? см | 6-8 июня, 757 см | вторая половина июля |

| 1879 | 21 апреля, ? см | 26 апреля, ? см | 15 мая, 921 см | в середине июня |

| 1880 | 28 апреля, ? см | 5 мая, ? см | 2-5 июня, 936 см | в конце июля |

| 1881 | 13 апреля, 456 см | 25 апреля, 526 см | 21 мая, 944 см | 22 июля |

| 1882 | 26 апреля, 240 см | 8 мая, 707 см | 27 мая, 1044 см | 29 июля |

| 1883 | 14 апреля, 168 см | 24 апреля, 291 см | 29 мая, 765 см | 26 июня |

| 1884 | 25 апреля, 159 см | 7 мая, 396 см | 28 мая, 906 см | 13 июля |

| 1885 | 19 апреля, 159 см | 4 мая, 517 см | 2 июня, 808 см | 8 июля |

| 1886 | 15 апреля, 206 см | 26 апреля, 364 см | 3 июня, 823 см | 19 августа |

| 1887 | 17 апреля, 197 см | 22 апреля, 520 см | 18 мая, 946 см | 19 июля |

| 1888 | 7 апреля, 311 см | 16 апреля, 665 см | 1 мая, 901 см | 17 июля |

| 1889 | 17 апреля, 242 см | 26 апреля, 701 см | 13-15 июня, 901 см | 26 июля |

| 1890 | 9 апреля, 12 см | 21 апреля, 443 см | 18-20 мая, 611 см | 11 июня |

| 1891 | 10 апреля, 172 см | 21 апреля, 176 см | 3-7 июня, 586 см | 9 июля |

| 1892 | 20 апреля, 22 см | 29 апреля, 415 см | 23-25 мая, 983 см | 12 июля |

| 1893 | 13 апреля, 176 см | 25 апреля, 453 см | 17-19 мая, 771 см | 11 августа |

| 1894 | 25 апреля, 355 см | 4 мая, 556 см | 30-31 мая, 921 см | 24 августа |

| 1895 | 26 апреля, 343 см | 7 мая, 684 см | 26-29 мая, 914 см | 11 августа |

| 1896 | 28 апреля, 114 см | 7 мая, 599 см | 20-21 мая, 712 см | 13 июля |

| 1897 | 21 апреля, 375 см | 6 мая, 654 см | 24 мая, 801 см | 23 июня |

| 1898 | 26 апреля, 86 см | 9 мая, 468 см | 1-2 июня, 797 см | 9 июля |

| 1899 | 15 апреля, 223 см | 23 апреля, 624 см | 9-11 мая, 983 см | 24 июля |

| 1900 | 21 апреля, 234 см | 4 мая, 592 см | 27-28 мая, 752 см | 7 сентября |

| 1901 | 7 апреля, 108 см | 19 апреля, 643 см | 8-10 мая, 878 см | 24 июня |

| 1902 | 16 апреля, -29 см | 3 мая, 396 см | 12-13 июня, 980 см | 23 июля |

| 1903 | 11 апреля, 210 см | 26 апреля, 727 см | 16-17 мая, 931 см | 1 июля |

| 1904 | 24 апреля, 65 см | 2 мая, 526 см | 18-19 мая, 782 см | 20 июля |

| 1905 | 20 апреля, -29 см | 1 мая, 372 см | 28-29 мая, 878 см | 3 июля |

| 1906 | 7 апреля, 242 см | 23 апреля, 573 см | 16-17 мая, 889 см | 17 июня |

| 1907 | 18 апреля, -1 см | 30 апреля, 411 см | 18-19 мая, 714 см | 1 июля |

| 1908 | 24 апреля, 159 см | 5 мая, 746 см | 22 мая, 923 см | 11 июля |

| 1909 | 17 апреля, 176 см | 30 апреля, 677 см | 19-20 мая, 852 см | 2 сентября |

| 1910 | 17 апреля, -118 см | 27 апреля, 368 см | 15 мая, 750 см | 20 июня |

| 1911 | 17 апреля, 176 см | 29 апреля, 633 см | ? | ? |

| 1912 | 12 апреля, 182 см | 28 апреля, 667 см | 3-5 июня, 861 см | 4 июля |

| 1913 | 9 апреля, 76 см | 21 апреля, 413 см | 12-13 мая, 752 см | 30 июля |

| 1914 | 22 апреля, 202 см | 2 мая, 556 см | 29-30 мая, 1068 см | 13 июля |

| 1915 | 10 апреля, 40 см | 19 апреля, 458 см | 10-15 мая, 863 см | 21 июня |

| 1916 | 20 апреля, 129 см | 30 апреля, 714 см | 12-13 мая, 961 см | 8 июля |

| 1917 | 12 апреля, 251 см | 21 апреля, 731 см | 6-9 июня, 912 см | 6 июля |

Видно, что в «минус» уровень воды переходил в большинстве лет в период с конца июня по конец июля, т.е. в среднем до середины июля баржи с хлебом должны были выведены из затона. Судя по плану, большие баржи не смогли зайти в затон осенью 1897 г. и остались на зимовку за его пределами из-за низкого уровня воды (уже 31 июля 1897 г. уровень воды опустился до отметки «минус» 144 см, что ниже уровня воды от 13 апреля 1898 г.), в следствии чего в «бутылочном горлышке» появились два мыса, которые вероятно были срыты весной 1898 г. до начала ледохода вручную кирками и лопатами — первые землечерпательные работы с помощью специальных машин на Каме начались только в 1897 г., скрин из статьи «Развитие дноуглубительных работ»:

А судя по тексту в книге «Землечерпательные работы Министерства путей сообщения на внутренних водных путях Российской империи в 1902-1905 гг.» ПЕРВАЯ расчистка затона была произведена лишь в 1902 г. (земснаряд «Волжская-4»), а далее — в 1904 (земснаряд «Волжская-17») и 1905 годах:

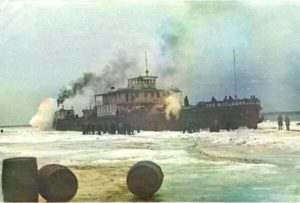

Скрины из аналогичной книги «Землечерпательные работы Министерства путей сообщения на внутренних водных путях Российской империи в 1906-1908 гг.» — работы в Чистопольском затоне велись примерно с 9 сентября по 5 октября 1906 г. (по старому стилю, земснаряд «Волжская-4» — см. фото выше) и примерно с 7 сентября по 27 сентября 1908 г. (по старому стилю, земснаряд «Волжская-1»):

Удивительный факт — уровень воды 9 сентября 1906 г. составил «минус» 170 см, т.е. глубина в «бутылочном горлышке была от 0,37 м до 1,08 м (если принимать во внимание данные плана затона от 13 апреля 1898 г. — возможно, что после начала проведения дноуглубительных работ с 1902 г. глубина была больше), а 5 октября 1906 г. — «минус» 118 см, т.е. глубина в бутылочном горлышке» была от 0,89 м до 1,6 м. При этом минимум во время дноуглубительных работ наблюдался 25 сентября 1906 г. — «минус» 210 см, т.е. глубина в «бутылочном горлышке» была от 0 м до 0,68 м (!!). Земснаряд «Волжская-4» имел осадку 1,1 м (см. схему его ниже) — это означает, что земснаряд двигался вперёд только после того, как сам себе расчищал путь в затон!!

А вот в сентябре 1908 г. ситуация была немного получше с уровнем воды — 7 сентября он составил «минус» 99 см (глубина в «бутылочном горлышке» от 1,08 м до 1,79 м), а 27 сентября — «минус» 80 см (глубина в «бутылочном горлышке» от 1,27 м до 1,98 м). Максимум же во время дноуглубительных работ наблюдался 14-15 сентября — «минус» 65 см (глубина в «бутылочном горлышке» от 1,42 м до 2,13 м).

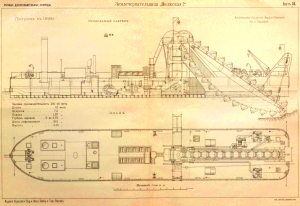

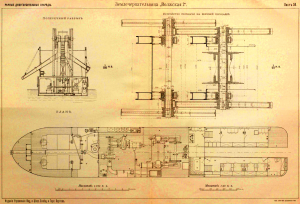

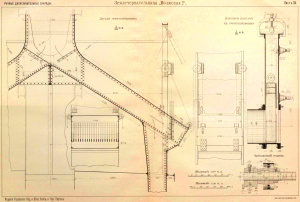

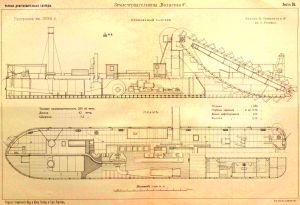

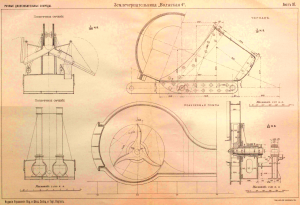

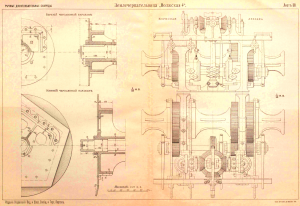

Схемы из атласа речных дноуглубительных снарядов «Волжская-2» (однотипный с «Волжская-1») и «Волжская-4», принимавших участие в работах в Чистопольском затоне:

Добавлю, что максимальная глубина по плану идеально совпала с максимальной глубиной моей батиметрической карты (если выбрать отсчёт не от нормального летнего уровня воды на Каме 777 см, а от репера моей карты глубин 763 см)!

P.S. — 3.3

9 октября 2024 г., рассматривая ещё раз фото 1896 г. (см. описание в P.S.-6.2), сделал ещё одно для себя «открытие»:

Ранее я считал, что баржи, которые мы видим на заднем плане, стоят в затоне, а время года на фото — май, половодье… И только сопоставив данное фото с планами затона 1896 и 1909 годов меня вдруг осенило — а ведь баржи-то стоят у изгиба Камы в месте впадения в неё речки Прость, при этом само место впадения скорее всего можно разглядеть немного выше баржи, стоящей первой по течению Камы!! Ну конечно — от пристаней до затона больше 2 км и баржи по размеру должны быть совсем небольшими, а здесь же на фото они хорошо различимы. Это означает, что баржи уже не могли зайти в затон из-за низкого уровня воды и встали на зимовку на Каме (вряд ли под загрузку — слишком кучно стоят баржи, да и возить хлеб из амбаров затона до места поворота Камы всё-таки далековато) — фото вероятно соответствует сентябрю (в полдень длинные тени от предметов на фото!), т.к. максимальный уровень был 1 сентября («минус» 78 см), минимальный — 17 сентября («минус» 182 см), а средний за месяц составил «минус» 133 см. Согласно плана затона 1896 г. при значении уровня воды «минус» 136 см глубина в «бутылочном горлышке» была менее 1,42 м — в принципе, такая глубина вполне достаточна для прохода пустых барж, считая их осадку около 70 см. Но русло Прости в «бутылочном горлышке» не было прямолинейным, а имело волнообразную форму и к тому же было узким по ширине — эти факторы были решающими при рассмотрении возможности прохода барж в затон. Если принять для определённости уровень воды равный 0 см, ниже которого свободный проход барж в «бутылочном горлышке» без опасности сесть на мель в нём становится не выполнимой задачей, то за период с 1876 г. (началом водомерных наблюдений на Чистопольском посту) до 1902 г. (началом землечерпательных работ и организации затона как места для зимовки барж и судов) наберётся только ШЕСТЬ лет — 1877, 1878, 1886, 1889, 1894, 1895 — в сентябре-октябре которых баржи могли зайти на зимовку в затон.

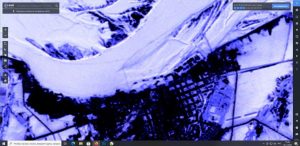

В заключении повествования о Чистопольском затоне упомяну об одном загадочном месте, которое по виду очень напоминает затон и находится за косой на Каме. Впервые я увидел его на топографической карте 1946 г. части Татарстана (масштаб карты 1 см = 3 км) ещё весной 2015 г. — заинтересовался этим местом и летом 2016 г. прошёлся на своей лодке «змейкой» там, записывая логи своим эхолотом-картплоттером. Затем создал карту глубин и увидел действительно некую подводную дамбу — в самом начале 2020 г. получил подтверждение того, что это место действительно возможно являлось дамбой на карте РККА Татарстана 1939 г., имеющей масштаб 1 см = 2 км. Если это действительно дамба, то почему в истории города о ней не упоминается?? С какой целью она была построена, если это всё-таки произведение человеческих рук?? Прикладываю два скрина моей карты глубин за период 03.07.2016-11.10.2024 гг. в режимах 2D и 3D :

Осталось привести примерные соответствия значений изобат на планах в саженях уровням воды относительно отметки нуля 45 м БС (добавил ещё два числа для Чистополя из «Сокращённых профилей участка реки Камы от устья р. Белой до впадения в р. Волгу (1886 г.)» — 18,1 саж (отметка условного уровня воды) и 23,75 саж (отметка уровня высоких вод), а также отметку «навигационного нуля» КОПС — 17,6 саж):

17,46 саж = -136 см (рабочий и срезочный горизонты плана затона по промерам 13 апреля 1898 г. (по новому стилю))

17,57 саж = -112 см (отметка нуля графика поста КОП, отметка нуля графика 43,69 м БС 1876-1955 гг.)

17,6 саж = -106 см (отметка «навигационного нуля» КОПС 2-5 октября 1912 г. (по новому стилю), срезочные горизонты планов затона 1914-1917 гг.)

17,61 саж = -103 см (срезочный горизонт плана затона 1902 г.)

17,82 саж = -59 см (срезочный горизонт подробных планов Камы КОП у Чистополя 19-22 сентября 1881 г. (по новому стилю))

17,91 саж = -39 см (срезочный горизонт плана затона 1909 г.)

18 саж = -20 см

18,095 саж = 0 см (отметка нуля графика 45 м БС с 1960 г.)

18,1 саж = 1 см (отметка условного уровня воды у Чистополя по исследованиям КОП в 1881 г.)

18,22 саж = 27 см (рабочий горизонт плана затона по промерам 18 июля 1915 г. (по новому стилю))

18,29 саж = 42 см (отметка нуля графика поста ВОП)

18,3 саж = 44 см (рабочий горизонт плана затона 1909 г.)

18,33 саж = 50 см (рабочий горизонт плана затона 1902 г.)

18,385 саж = 61 см (рабочий горизонт плана затона по промерам 29-30 июня и 1 июля 1917 г. (по новому стилю))

18,5 саж = 86 см

18,77 саж = 144 см (рабочий горизонт плана затона по промерам 9 октября 1916 г. (по новому стилю))

19 саж = 192 см

20 саж = 405 см

21 саж = 619 см

21,68 саж = 763 см (репер моей карты глубин)

21,74 саж = 777 см (нормальный летний уровень воды)

22 саж = 832 см

23 саж = 1046 см

23,57 саж = 1167 см (площадка нижней чугунной сваи на посту)

23,75 саж = 1206 см (отметка уровня высоких вод по исследованиям КОП в 1881 и 1882 гг.)

24 саж = 1259 см (условный горизонт КОП)

24,57 саж = 1380 см (площадка верхней чугунной сваи на посту)

Выводы на основе анализа планов Чистопольского затона:

1. Подтвердил правильность своих табличных расчётов уровней воды при сравнении с уровнями воды планов затона! При нормальном летнем уровне воды 777 см максимальная глубина в затоне оказалась одинаковой на моей батиметрической карте и планах затона 1915-1917 гг. — немногим более 11 метров!

2. «Бутылочное горлышко» выхода из затона на Каму, а также и сам затон, ежегодно требовали основательной и продолжительной расчистки при помощи землечерпания — в этом случае вывод хлебных барж из затона вполне мог осуществляться и до поздней осени. До 1902 г. (когда собственно и был создан затон для зимовки судов и барж) такие работы осуществлялись вручную с помощью лопат в конце марта-начале апреля перед самым началом ледохода или же в сентябре-октябре, если только уровень воды падал к осени к такому значению, что позволял выполнить такие работы.

3. До организации затона в 1902 г. (после первых землечерпательных работ) хлебные баржи почти ежегодно были вынуждены вставать на зимовку на повороте Камы ниже устья Прости — даже если уровень воды позволял завести через «бутылочное горлышко» баржи в затон хлебные купцы вряд ли предпринимали такие попытки из-за возможности посадить баржу на меляк возле устья Берняжки.

4. Для уменьшения «паразитного влияния» наносов со стороны Берняжки после начала землечерпательных работ была построена дамба, защитившая «бутылочное горлышко» от этих самых наносов — длина дамбы составила около 700 метров. После окончания строительства дамбы (примерно в 1911-1912 гг.) Берняжка стала впадать не в Прость, а в Каму немного выше нынешнего мехпричала.

5. «Бутылочное горлышко» довольно сильно петляло и даже после начала проведения землечерпательных работ (с 1902 г.) его ширина составляла всего 30-35 метров, что требовало при выводе хлебных барж (их ширина составляла 9-11 метров) большой внимательности и мастерства от лоцманов — при совсем низких уровнях воды гружёные хлебом баржи на Каму выводили уже скорее всего с помощью конской тяги или бурлаков, для этого в конце старого городского пляжа был оборудован так называемый бичевник. А осенью, когда уровень воды в некоторые годы ещё падал по отношению к летнему уровню, пустые баржи обратно в затон заводили уже без помощи буксиров — помогали в этом бурлаки и лошади. Поэтому на зимних снимках затона (после его организации в 1902 г.) не видно на зимовке буксиров и пароходов.

6. Хлебная эпопея в Чистопольском затоне продолжалась в среднем около 2,5-3,5 месяца — с началом ледохода (вторая половина апреля) и до примерно конца июня-конца июля (в зависимости от текущего уровня воды летом). Поскольку сам уровень воды вёл себя абсолютно непредсказуемо, то хлебным купцам Чистополя только и оставалось уповать на «камского водяного», молиться на него и ставить ему свечки в церквях, дабы позволил вывезти хлебные баржи из затона на камскую воду. Роман можно написать о страстях, что царили в городе во время ежегодных хлебных эпопей!

1 декабря 2023 г. картографический сервис ЭтоМесто по моей просьбе выложил план Чистополя, составленный городским техником П. Ковалевским в 1913 г. и имеющий масштаб 1 см = 126 м:

Вид городской набережной Камы этого плана: